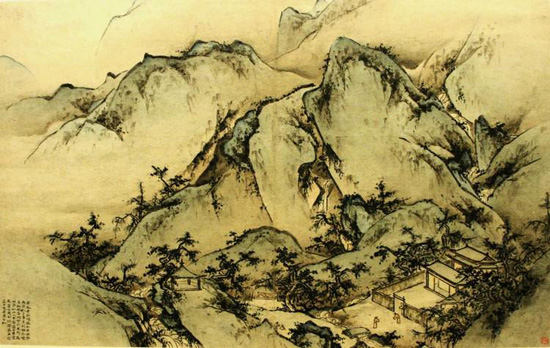

人生际遇虽然看似难以琢磨,实则有必然规律。当初卫国内乱,夫子即知子羔当活,子路必死。性格决定命运,态度决定成败,无论如何,最终坚持的那一口气不能自我解构。失败可以接受,但不能乱了阵脚,胡乱作为。该坚持的还得坚持,天塌下来毕竟还有高个子顶着。是以对中国绘画领域的诸君来说,坏境或好或坏,际遇或顺或舛,做好自己永远是第一位的。 明初王履主业是医生,有医学专著留世,所以他喜欢画画,更喜欢写绘画心得,留有《华山图序》一文,其中“吾师心,心师目,目师华山”一句,近代以来被行内人士多视为绝妙好辞,堪比唐代张璪“外师造化,中得心源”,为绘画的写实主义做了最好的注脚。那些持有不同意见的人碍于情面或者时势也沉默不语,沉默是金子不假,吞下去却会死人。热心肠的孟子说:“予岂好辩哉?予不得已也!”不得已,所以他对文化传统采取了“不放弃、不抛弃”的人生态度。 近代绘画逐步以写实为尚,源自于明代以来出现了世俗化风气,不仅仅是作为皇帝的高层领导不再爱好典雅,整个文人群体也随着社会的逐渐商业化变得更加庸俗和琐碎。明永乐帝喜欢霸道通俗的绘画主题,对于宋代绘画之巅峰的马夏风格不屑一顾,说:“是残山剩水,宋偏安之物也,何取焉。”以现实世界的责任担当去要求绘画精神世界的绝对服从,这是文化精神上的禁锢,体现的是皇权的霸气和整个社会格调的低俗和堕落,是以无论戴进、吴小仙为主的浙派绘画如何努力,其风格气息的粗略卑俗必然导致明代文人不参与,令其在画坛昙花一现的根本原因。在此,我必须承认,虽然我不怎么喜欢明代文人的党争习气,但在价值操守这个层面,纵观明代近三百年历史,他们还是基本坚持了基本的文化立场。 不过,社会的发展总有不可抵挡的大势,清末慈禧太后特别喜欢传教士郎世宁的画,民国徐悲鸿倡议“以写实主义改良中国画”,近代以来,我们中间的许多人又把王履的“师华山说”当作中国画写实主义的传统加以肯定和推崇,缘木求鱼,莫过于此。于中国画来说,写意是虚不假,但写实又何尝是实?黑白、有无、虚实之变化,又怎么能以一个简单的“实”或者“虚”能说明清楚呢?王履之说,重心外求,张璪之意,得于心内,一外一内,不惟境界上截然不同,在效果上也是大相径庭。王履的画显得粗略浅陋,格调不高,张璪的画虽世已不存,但内行人荆浩推崇其“笔墨积微,不贵五彩”。对了,荆浩也曾入太行山中写送树万本,也被当下许多人当作中国画写实主义传统的代表。 事实上,当前的写实主义风气跟王履、荆浩没有任何关联,他们只是被迫做了回站台道具。若具体到中国绘画的一笔一划,谈及笔墨审美,哪里需要去计较写实或者写意呢?这都是形而下的意识形态作怪。画画写字,散怀抱而已。宗炳眷恋匡庐,欲令群山响,不妨偏重于相;倪瓒不计芦麻与竹,就想舒缓情怀,且作非相看。相与非相,皆过河之舟,执着一处,即落下乘。所以,即使高居翰怎样推崇张宏,将其与董其昌并列为明末大画家,都不会得到中国画家群体的响应,毕竟他于中国文化底蕴还是隔阂太深了。 当然这也不妨碍高居翰以他的见地来解构中国绘画,甚至有所谓大美学家希望能用“西体中用”的方式来改变中国艺术审美的根本存在,我们也表示理解,文化宽容不能止于口头表述,精神于现实世界也摆脱不了物质基础。西方传教士自明末清初即入中国传教,明代利玛窦或儒或道或释,乃至化身为炼金师,种种变化,不过是为了传道而已。可惜,中国人根深蒂固的血脉宗亲概念是那样的“僵固不化”,以致有教士回信罗马教廷,说只有以战舰大炮征服中国之后,才有可能改变传道不畅的局面。历史证明这个人的确有远见卓识,自鸦片战争之后,中国真心实意地掀起了反对传统文化的浪潮,一浪高过一浪,乃至于今天,我们许多艺术家,艺术评论家都将王履这样的浅显语录当成了绘画原则,无论真心还是假意,都彰示了这个时代的文化风气还没有得到足够多的改善。这令人多少有些遗憾,也是艺术圈长久浮躁,不能沉静的一个原因。 唐代韩愈借着“古文运动”反对所谓的传统,苏东坡赞许为:“文起八代之衰,而道济天下之溺。”这跟韩愈“一归于正”的人文认识有绝大关系。自古以来,不破不立,我们不怕任何层面的反传统思潮,甚至经不起风吹雨打的传统也不值得去珍惜。只要把握好那个度,对文化传统的发心归于正,则一切都好 何谓正?《易》曰:“积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃。”子曰:“道二,仁与不仁而已。” (责任编辑:admin) |