新生代导演作者性表征辨析

时间:2025/12/18 12:12:48 来源:《当代电影》 作者:虞吉 文静 点击:次

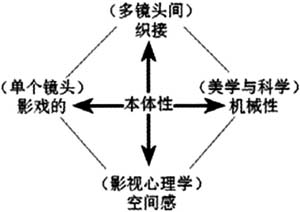

内容提要:2015-2016年,四部“风格迥异”的新生代作品《罗曼蒂克消亡史》《心迷宫》《路边野餐》《长江图》先后登临大银幕,在叙事策略与影像风格上呈现典型的作者电影特征,且展现出与第六代全然不同的作者性表征:由文学性到“文学性+电影性”模型的转变,以及由整一性向多异性的转型。新生代导演的作者性表征已呈现出:散点并置,各异其趣的新态势。 关 键 词:作者论/新生代/电影本体论 作者简介:虞吉,西南大学新闻传媒学院教授;文静,中国人民大学文学院。 《罗曼蒂克消亡史》《心迷宫》《路边野餐》《长江图》是面对商业电影规制以及“现象电影”“疯癫喜剧”“神怪大片”三足鼎立,“武侠片”“动画电影”“警匪悬疑片”“严肃文艺片”多元并举的电影市场,新生代导演进行自我探索、自我思考的结果。它们在叙事策略与影像风格上呈现出作者电影的特征,且展现出全然不同于第六代的作者性表征。在作者性的呈现形态上,由文学性向“文学性+电影性”模型转向,彰显了导演对作者理论与自身作者意识“电影性”的确认。在作者性的呈现方式上,由延承性的母题、一以贯之的形式和特定风格的“整一性”到主题游离、形式多样、元素纷杂的“多异性”转变。这四部影片都个性鲜明,但失去了电影作者自身风格的延承。表现了中国电影最新一代导演对作者理论的“多异性”探寻。 1954年,弗朗索瓦·特吕弗在《电影手册》杂志发文《法国电影的某种倾向》标志了“作者论”的诞生。之后“作者论”主要见诸于法国新浪潮电影“手册派”与“左岸派”各有侧重的理论表述与创作实践。他们都强调突出个人风格,这也成为“作者电影”最突出的标识。一般而言,作者论的内涵涉及三个层面,1.导演经常执导同一主题或题材;2.导演的风格贯穿到多部作品中;3.影片能够呈现导演的个人视野和价值观念。不难发现,这些更多是站在文学性立场对“作者论”的思考。 “如果我们依据‘否定本体论的原理’,将艺术本体理解为‘使各种艺术观得以诞生的那个价值张力’,将艺术本体和各种具体的艺术观予以区分开来……”①就会发现“电影‘作者论’表面上将电影导演视同为文学的作者,其背后揭示的却是对电影性的确认”。②“作者论”背后揭示的是如同文学作者运用文法与语法来彰显文学性一样,导演也该运用影像的镜头语言、叙事策略、视听元素与风格形式来彰显电影的“电影性”与“艺术性”。 一、作者性呈现形态:由文学性到“文学性+电影性” 20世纪30年代,“新感觉派”电影理论批评家刘呐鸥在《论取材——我们需要纯粹电影作者》一文中指出:“影艺的发达史可以说是对文学、戏剧和其余诸艺术宣告独立的运动史。如果影艺摆脱不了文学戏剧的诸羁绊而没有自己的独立基础,那就不够观赏‘新艺术’的一个‘新’字了。”“我们所需要的是纯粹电影作者,电影是待着它的诗人的出现的!” 不同于同时代其他电影批评家对电影文学性、戏剧性的依赖,刘呐鸥所强调的是电影不同于其他艺术的本体论观点,他从关注单镜头内的“影戏的”、多镜头间的“织接”、电影美学的“机械性”与影视心理学的“空间感”等涉及电影“本体论”的观点出发,提出“影戏的”“织接”“纯粹电影”“纯粹电影作者”“节奏”“运动”等相关论述。这些观念与法国“作者论”自诞生起就内含的诉求:“证明电影是一门独立艺术”存在着某种程度上的同构性。  刘呐鸥的电影“本体论”思想 刘呐鸥引援杜拉克“纯粹电影”的理论主张的同时,看到了杜拉克因极力鼓吹“视觉主义”,追求画面形式的纯粹抽象,甚至断言“电影不是讲故事的艺术”的局限性。刘呐鸥将“纯粹性”定义为区别于其他艺术指向电影本体论的论述,而非脱离叙事的“极端形式主义”或完全忽略内容的“纯粹电影”“绝对电影”。应该说他的理论表述强调的是将电影的人文价值取向与视听特性(机械性)相结合,即“文学性+电影性”模型。 (一)单镜头内:上镜头性与影戏的 “上镜头性”指在电影中再现的“各种事物、生物和心灵”“在精神特质方面有所增添的”“动态的”和“有个性的”现象。③这其实就是刘呐鸥在解释“‘影戏的’时提到:包含有反文学的、反演剧的、反绘画的”,④且相对于单纯的记录性——“照相的”的“死的对象”的“有生命的运动”。⑤ “单被摄在片上的人物是属于‘照相的’,那是素材。‘影戏的’人物须于用了织接的法子,拿了片中的影像所组成的构图才能看见。”⑥刘呐鸥每提到“影戏的”必然连着“织接”,他认识到织接之于电影艺术性的决定性作用,但忽视了单个镜头里所蕴藏的同样属于“影戏的”魅力,因为影片“影戏的”关键不仅仅是织接,更重要的是相对于单纯“照相的”纯记录、叙事式的构成电影艺术的语言和策略。 即某种程度上类似于杨超谈到的“一个镜头的终极魅力”:“‘一个镜头的终极魅力’是指镜头不只是要拍清楚一个动作,拍明白一场戏……在艺术电影里,很多表达就是镜头本身,就是电影语言本身。”⑦这与刘呐鸥的“影戏的”存在着某种程度上的同构性,而他们共同指向的则是电影的本体论:镜头语言对影片构成起到的作用,这是电影的语言和策略。 在《长江图》中有一个镜头,“安陆和高淳分别站在两艘船上,镜头从安陆的特写移过江岸,最后到另外一艘船上的高淳——当镜头回到高淳脸上的时候,他脸上的表情就是光芒,这才是电影去选择的表达方式。如果从这个镜头,你只想看到这两个人在交流,那就是另一回事儿了”。⑧在《罗曼蒂克消亡史》中,管家王妈带拉黄包车的马仔(杜淳饰)穿过走廊去见陆先生时,王妈行走在阴暗变化的长镜头里,行走在慢镜头的那一抹历史的烟云中。这一组不仅仅为叙事服务的镜头,它的意义指向的就是电影语言本身。你在观看这组镜头时,不能只看到王妈为马仔引路,更重要的是它的呈现方式,它的色调、阴暗变化、节奏、演员表演,乃至整个镜头呈现的韵味,这是属于电影艺术性的独特表达。 (二)多镜头间:蒙太奇与新感觉派 让·爱泼斯坦曾说,电影既是空间的艺术,也是时间的艺术,因而这是“一种同时存在于空间和时间中的动态”。⑨刘呐鸥也非常重视电影的动态性:“电影正得益于它的运动特性,使其克服了时间的束缚,于是,它相对于其他艺术形式的‘静的造型’,获得了一种支配性地位。”⑩进而,刘呐鸥在《电影节奏简论》一文中,将“电影的造型”的“根本要素”归结为“建设在‘时间’范畴内的它的节奏”。(11)他指出,“电影的根源是在于‘动’,而因‘动’中的速度,方向,力量等的变化更生出了节奏Rhythm”。(12)“‘动’是生命力的表现”,而“节奏是电影的生命”。(13) 随后,刘呐鸥又指出“节奏”是电影艺术所特有的“织接”(蒙太奇)手法。“节奏问题是与电影时空关系紧密相连的,尤其与‘时间’所给予的优美的艺术形式有关……因此,节奏是电影的生命。”(14)“织接能让‘开麦拉’得到‘灵魂之主’,它使电影镜头所拍摄的‘死的静画’头尾连接而统归在一个有秩序的统一的节奏之中……由在不同的瞬间里,在种种的地方摄来的情况而构成并创造出一种新的与现实的时间和空间毫没关系的影戏时间和空间……是诗人的屋,文章的文体,导演者画面的语言。”(15) 因而刘呐鸥关于电影动态性的关系定式是,运动是本质,节奏是表征,而节奏又可以分为内节奏与外节奏,内节奏是指画面内的影像运动,外节奏指镜头组接的节奏,即蒙太奇的剪辑功能。正如慕西纳克所说,不同的艺术样式,因节奏的具体化而形成了彼此相异的艺术表现手法:“各种艺术把节奏具体化时,只是引起方法不同而各异。”(16)因此,“著述家之于样式,对于导演来说,就是运用蒙太奇的特殊手法和独具风格的手法”。(17)  关于“纯粹影片的作者”刘呐鸥强调“超然在时间和空间底因果律之外的对象,才是(真的影片所重要的)幻想,那才是真正地在影片绝对性的领域中”。(18)由于“新感觉派”所强调的“心像的世界”恰好契合了蒙太奇创造的属于电影的“独特时空”,刘呐鸥把蒙太奇与新感觉理论统合一体,无形之间触碰到了作者电影最本质的神经——“作者性与电影性”。以此为据衡量第六代导演娄烨、贾樟柯与新生代导演杨超拍摄的《苏州河》《三峡好人》和《长江图》,就能发现三位导演都将镜头对准河流,不同的是娄烨的《苏州河》不是在用镜头透视苏州河,他也没有讲述一段史诗的野心。他是用苏州河来讲述那座城市和破败城市景观里发生的爱情故事。影片中那个从没出现在镜头里的“我”,可能是我们每一个人,影片从“我”的角度来叙述两个爱情故事。纪实风格突出,拍摄采用手持摄影,晃动感伴随整个观影过程,灰色的基调、模糊的画质、不同于贾樟柯的长镜头,娄烨多用中长镜头,机位跟近,再特写。影片以价值焦虑与荒诞戏码催生出现代人难以克服的孤独感,讲述在社会巨变的背景下,人所有的意义都是建立在一串价格之上,感情可以待价而沽,人们贪婪、自私、懦弱、麻木,自欺欺人地消耗着无聊的岁月。而贾樟柯的《三峡好人》与杨超的《长江图》都聚焦长江,甚至都强调了三峡工程。但《三峡好人》关注的是社会变革中普通民众遭遇的现实生存问题。在其中,贾樟柯仍然是采用以长镜头为主的纪实摄影风格,他抛弃“情节的纵深(闭合故事线)”,采用“结构上的平面性(生活的纵切面)”带出人物群像来结构故事,两段关于“寻找”的双线叙事复套烟、酒、茶的小章节板块。影片基调平实,纪实美学风格突出。至此,以《三峡好人》《苏州河》等影片为代表的第六代的作者性呈现自觉不自觉地显现出在视听层面与电影手册派类似的纪实美学风格,以及在叙事层面与左岸派相似的存在主义哲学思考的作者策略。不难看出,第六代的作者性更多偏向于作者论的“文学性”向度。而新生代导演杨超的《长江图》却已从作者论的“文学性”过渡到“文学性+电影性”模型,将原本作者论中趋于板结的“电影性”重新激活。《长江图》中高淳与安陆因为一本诗集不断相遇,“溯流而上”与“女孩年龄的逆行”是影片的两条叙事线,两条线不断交叉、又向各自的方向发展,由此展现出一条中国人文化心理上的那条时空意义聚合的长江,正如孔子诗歌中所描述的:“逝者如斯夫,不舍昼夜”,这时的长江还是一条魔幻的长江,但由于三峡工程等现代工业以及人类不负责任的行为的影响,长江的魔幻属性正在消失,长江变得只有空间性了。所以在影片中过了三峡之后的几个城市中,安陆已经不再出现了。由此,我们可以看到杨超与贾樟柯聚焦的长江是完全不同向度的长江,后者失去了10元人民币(中国人文化心理)上那个水汽氤氲的意象长江(夔门)的形象,只留下现代化带来的轰鸣声。其中,杨超和娄烨都讲爱情,但是苏州河边的爱情是社会巨变中破碎的爱情,长江里的爱情却是国人文化心理里魔幻的爱情史诗。 从这三部都聚焦河流的影片中,我们发现同属第六代的贾樟柯与娄烨观照的是大时代下个体的生存境遇,而杨超则是用拆分与重组时空的方式展现长江的时间性与魔幻性。换句话说,这是用蒙太奇营造出的属于电影这一媒介的独特时空体验,从而彰显了新感觉派的主要观点:“主观感觉客体化”这一“新感觉”,即现实并不是外部的,也不全是内心的,而是感觉和体觉双重类型的混合。 程耳、毕赣、忻钰坤、杨超……这批新生代导演背对观众拍片,在艺术主张上与新感觉派的“意象论”不谋而合,进行着“一切景语皆情语的尝试”。影片《罗曼蒂克消亡史》里的民国既不是历史,也不是现实,而是程耳认识的那个充满“民国范儿”的时代;毕赣镜头里的荡麦在现实生活中并不存在,在影片中它是一个超现实的四维空间,在那里你能遇见时间的过去、现在与未来,抚慰人对过去的遗憾,对未来的隐忧,然后你可以重新上路;影片《心迷宫》以农村的猎奇故事的皮来承托人心中的困惑,现实生活中有没有那样一个经常烧野火烧死人的农村不重要,重要的是人内心的隐秘;至于《长江图》的心理魔幻特质,导演杨超在接受《电影艺术》杂志采访时就谈到:“我不是在拍物像,而是心像,心像是属于男人和女人的内心影像。也就是说,整个长江是因为他们的喜怒哀乐而波动的。”(19)“为什么长期以来,电影要承担那么多的意识形态功能?我更愿意关注电影的艺术特性……我首先考量的还是这是一条中国传统之河、一条审美之河,是一条在我们古代唐诗宋词这样优美的汉语当中存在的精神河流,这是更重要的出发点。”(20)这说明杨超导演已在作者观念的深层改变了以往那种实体作者的指认,意识到了电影性之于作者性的本质性关联。 在2015-2016年出现的国产影片中:《路边野餐》《罗曼蒂克消亡史》《心迷宫》《长江图》整体表现出一种拆分时空、重组时空的叙事策略,以形式诡异的时间线、碎片化的叙事结构给电影创造了无限的可能性,实践了“新感觉派电影”创造“心境物像”的主张,体现了导演对电影的影像本位意识与自身作者意识“电影性”的确认。 (三)影视美学:具象化与机械性 早在1928年,刘呐鸥就提出“电影之所以被称作‘艺术界的革命儿’,是由于它相较于其他艺术形式多了几分‘机械的要素’”。(21)继而又指出“电影是科学(光化学,工学)和艺术的混血儿。所以它的表现上根本就有了许多遗传的机械性。只就这一点它就已经是跨过了从来诸艺术如文学、绘画、雕刻、音乐、戏剧等的领域外了”。(22)刘呐鸥针对当时国产电影里普遍存在着“内容过多症”(23)和“意识即意识”(24)的倾向,他主张由文学性到“文学性+电影性”模型的转变,提出“在一个艺术作品里,它的‘怎么样地描写着’的问题常常是比它的‘描写着什么’的问题更重要的”。(25)因此,‘表现手法如何’是对一部电影的艺术价值进行评判的重要标准。一部影片只有‘沿着由兴味而艺术,由艺术而技巧的途径’,运用Mechanism的形式表现技巧,才能成为‘最艺术的作品’”。(26) 刘呐鸥沿着电影由科学技术所获得的机械性表现手段,以及由这种手段所带来的媒介可能性出发,继而落脚在电影的形式美学,而他的形式美学是建立在电影具象化的基础上的。“视听要素的具象化者就是一部影片形式上的最后决定者”,(27)他还强调“脚本作家只能是原作‘视觉化’,但导演却能使它‘具象化’;就是能与片上织出映象和动作的交流,并以此突破电影影像单纯的照相功能”。(28) 当然这里首先表现为结构上的形式感。影片《路边野餐》是公路片的架构加上一个魔幻的奇遇,影片打破传统公路片主人公走完行程完成任务的模式,将陈升拟为进入荡麦之后便不再负责完成任务,所以磁带没有被带给林爱人。影片以空间与事件的重组打破时间的线性流程与故事的闭合叙事范式,并由此获得崭新的时间体验。海报上拆分式的影片题目《路边野餐》正如它本身不自足的叙事一样,零散、分散。其次,影片中视听元素被具象化地设置,来形成一种形式美感。《路边野餐》最为人津津乐道的就是那42分钟的长镜头,电影中有这样一句诗“命运布光的手,为我支起42架风车”,在《银河系漫游指南》里,42,是生命、宇宙及任何事情的终极答案。影片中环形的路径设计与环形道具等营造出时间的轮廓,在42分钟的长镜头里,洋洋坐船到对岸买风车,再沿着小路绕回来看乐队表演,小卫卫、大卫卫的表与时钟等设计,这些形式不是为了形式而形式,它们都呼应着“时间”的主题。这里的形式结构与元素“具象化”设计是除了电影之外,文学、戏剧、音乐等其他艺术都无法表达的,它指向和展现的就是影像本身的魅力。 《罗曼蒂克消亡史》的形式策略偏重于塑形与接受两个维度,如果说传统的线性叙事是一幅徐徐展开的静待欣赏的卷轴画,那么程耳的《罗曼蒂克消亡史》则是需要观众参与的拼图游戏。程耳经常中止一个事件现场,继而跳切到同时间的另一条行动线,并借助音乐来生成一种情调或感觉,采用延长、压缩、变形、省略、跳跃、错置和挪移时间的经验,来营造一个有格调与质感的想象的“民国世界”。程耳将时间线打碎再拼贴,从中间开始讲故事,再加入倒叙与插叙的手法。影片大体可以分作五个叙事组合段落。一是1937年,陆先生处理罢工事件、陆先生拒绝与日本人合作,家族遭遇巨变;二是1934年,小六、吴小姐的情场故事;三是1941年陆先生派人刺杀二哥与1945年吴小姐与陆先生吃饭闲谈的片段;四是1934年与1937年的片段交替上演,揭示渡部表面为上海人,实则是日本军国主义者;五是1941年、1944年、1945年日本战败,交代了渡部、小六、陆先生的结局。影片的结构是与主题浑然一体的,它指向的就是影片本身。正如程耳在采访中表示:“结构上给我记忆最深刻的,真正带给我重大影响的是《暴雨将至》。《暴雨将至》的结构是真正自然的,结构上最大的意义来自于他故事的编排方式,是他表现的故事本身,最终也会回到故事本身。”(29)此外,影片中视听元素的具象化设置颇为用心。用充满仪式感的镜语表现,奏唱了一曲形式主义的电影性赞歌。影片的画面构图考究,极其讲究对称,比如开头那场戏中两人的谈话,以中轴线分割,对话的两个主体分居一端;还有腔调十足的台词,自带韵脚的上海话;甚至华丽精致的色调、缓慢的叙事节奏。有论者评价《罗曼蒂克消亡史》:“影片充满大张旗鼓的形式感,这种形式感无疑是为内容服务的,也在无时无刻帮助形成影片的独特美感。”(30) 在手段的运用上,程耳以长镜头拍摄角色众多的群戏,以繁复的多点位调度掌控众多的人物,以多条情节线的拆分、重组和设计来铺陈故事。观众只有层层抽丝剥茧,细细分析之后才会恍然大悟。而与《罗曼蒂克消亡史》有相似结构策略的影片还有2015年上映的悬疑电影《心迷宫》。它以时空交错的叙事逻辑讲述了一个乡村诡异的失火事件,影片先安排“死亡”结果,再分步骤讲述过程和真正原因。《心迷宫》在电影结构上的探索,依然遵从了刘呐鸥提出的电影的形式、结构的重要性的观念。采用一个类似于“莫比乌斯环”的结构,然后在这个环状结构中不断加入各种任务情节,不断丰富因果关联。其中分三条线独立叙事,肖宗耀与黄欢一条线,王宝山、大壮、陈自立与丽琴一条线,再有村长、白虎家一条线,再用重复的镜头和场景把每一条线索相互勾连起来,直至汇聚到结尾。其次,视听元素的具象化设置。如在王宝山和丽琴“策划”谋杀陈自立时,闪回陈自立对丽琴进行家暴的镜头,丰富了人物行为的动因。最后,意象的具象化设置在丰富形式感的同时,起到深化主题的作用。在影片结尾处黄欢把奖章埋在三块石头下这一举动含有两层意思:第一层是这三块石头象征压在他们三个(黄欢、肖宗耀、村长)心里的石头(罪孽感);第二层意思呼应了影片罪与罚的主题,即对于村长这么一个爱惜自己羽毛、声誉的人来说,这一系列荒唐的举动让他永远无法直视自己以前的那些荣誉与骄傲,而那三(象征多)块石头(罪孽感)会一直压在他心里,哪怕不去自首,他也会一直受到内心的惩罚。 (四)影视心理学:视角与空间感 “从来视觉艺术和绘画或者演剧它们的观点只有一个,即画家所特定或舞台空间所制定的一个而已。电影却不然。它的观点可以很多而且可以随意连续地变换着。在演剧,观众不时都是向着所谓的第三者而注视着第三者,剧中人所看见的他是看不到的。但在看电影,观众却可以跳上剧中人的地位而目验他所看到的一切,这是由客观到主观的飞跃。”(31)刘呐鸥这里的“观点”,可以理解为视角,但它又不是单纯的视角。刘呐鸥深入电影本体,探讨了电影打破传统戏剧“三面墙”与文学“平面化”的空间局限,让观众摆脱单一视角的限制,彰显了电影本体性中的空间感与沉浸性。此处,涉及到刘呐欧从影视心理学角度对电影本体论的探讨。 陈山在解读刘呐鸥有关“观点(视点)”的这段文字时,特别指出它所营造的空间感:“不仅是作为一个感知的视点,而且是作为一个态度的视点,它不但提供了一个观众在银幕上真实感知的空间感,而且还涉及导演所营造的空间感,即潜在的空间感,这是一种强调审美经验中主客观想象空间融合的影像美学观念。”(32) 《心迷宫》的导演忻钰坤在接受《当代电影》杂志采访时也谈到了视角:“悬疑从哪里来,其实就是一个事件,知情的人是谁……一件事情你让观众知道了,主角不知道是一种感觉,让主角知道了,观众不知道是另外一种感觉。几者之间的关系大有文章。《心迷宫》最早的视角其实是最困扰我的,因为这部电影有意思也是在于所有这些人做的这些事,到最后其实就是人性本我自私的一面。”(33)由此,创作者安排了观众以介于叙述者与角色之间的“稍限制”视角,来观察整个故事的进展,村长、宗耀和观众知道棺材里的人是谁,但其他人不知道;观众和大壮知道陈自立是怎么死的,但丽琴理解的是一个版本,其他人知道的又是另一个版本;观众和黄欢知道黄欢没怀孕和她捡到了村长的勋章,但是村长和肖宗耀不知道;一系列人物在知情或不知情之下,形成悬疑感。《心迷宫》的视角随时转换,观众可以目验剧中人物经历的一切,由此看到众生的脸,看到每个人背后隐藏的秘密,看到每个人去做这件事情的合理性,相信影片“一口棺材换了三家人”的“影像传奇叙事”(34)的合理性,由此增强观众的沉浸感,将观众所感知到的空间延伸至导演所营造的主客观想象融合的空间中,将悬疑故事质变为心理故事,就像影片的英文题目:Deep in the Heart. 二、作者性呈现方式:由整一性到多异性 “第六代导演(在概念生成期:1990-2003)高举‘电影作者’旗帜”,(35)他们以青年电影人个体的生存体验与极富个人特色的标志性风格,以及与作者理论的电影手册派强调的个人意志表达、纪实风格、左岸派的存在主义哲学思考相类似,成为“纯粹的”作者一代。第六代整体在叙事母题上具有相似性,个体导演的叙事选择、叙事策略与视听风格具有整一的延展性。但是新生代导演的作者性呈现则更多地体现为每一部影片的独特性。在主题上,新生代不再像第六代刚刚诞生时那样急于抱团,集中对一个母题进行表述。而是以个人经验、爱好进行主题的多点对接,呈现出游离、各自为阵的状态。其次,在影响影片风格的元素选择上,新生代导演表现出对经典模式与常规范式的变异、挪移、杂糅和化用的趋向,其作者性由第六代(在概念生成期:1990-2003)(36)在主题、叙事策略与视听语言上的延承性与整一性发展到主题构成的多元化,视听语言的多元素杂糅的骤变性与多异性。 (一)主题选择:由成长主题到各异其趣 第六代导演的代表人物:贾樟柯、王小帅、张元、陆川、宁浩、管虎、娄烨、路学长等大多以自传、半自传的方式讲述自己(他人)的故事,从青春成长的迷茫无措,到先锋启蒙的无奈与焦虑,以及对城市边缘人、城市印象的个体叙述。他们关注琐碎平庸的日常生活,传达个体人生的动荡不安,展现这一代人无奈的选择和成长的代价。《头发乱了》《阳光灿烂的日子》《冬春的日子》《昨天》立足于个体历史记忆,以元气淋漓的本真宣扬着另类青春;《周末情人》《极度寒冷》《苏州河》《十七岁的单车》展现社会边缘人生漂泊的生存状态与精神的迷惘;《北京杂种》《东宫西宫》以明显的反叛精神试图冲破现有体制的禁忌;《小武》《站台》《任逍遥》《三峡好人》则是个人成长的县城记忆。 《长江图》的导演杨超曾评价第六代说:“第六代他们是有点放弃主流文化、放弃传道的梦想,从个人出发,写了很多特别切身的事。我们作为比他们更晚一些的导演,这种从个人感受出发的视角是我们先天就有的,这也不需要学。我不是非常认同第六代那种纯个人的态度,我不是特别接近……我更像第五代。”(37) 在主题方面,新生代自身成长的关涉性明显弱化,转而展现出以个人为中心的意志兴味。杨超所观照的是充满魔幻现实主义的时空聚合中的长江;毕赣迷恋于时间塑造的影像探索;程耳痴迷破碎的影像与失忆的历史,试图还原他心底的“民国范儿”;忻钰坤探究影像和视听语言两个层次呈现给观众的信息叠加所产生的“化学效应”。具体而言,杨超的《长江图》以高淳从上海出发沿长江“溯流而上”,以空间线的逆行展示时间的逆向,由此他遇见了安陆由老(得道法)到年轻(在欲望与修行之间挣扎)的一段时间旅程,或是一段魔幻的爱情史诗之旅。当高淳来到长江的源头,知道安陆原来是一个想做神灵的女人,然后他的目光顺流而下跨越了一个古老的长江,那个高淳与安陆相处时候的80年代的长江,而那个时候安陆已经到长江尾了。一路上,长江随着这对男女的心象而波动,以此呈现时空意义聚合的魔幻长江。《路边野餐》是在讲时间本身,导演毕赣说,“时间就是一只隐形的鸟”。为了让观众看到这只隐形的鸟,导演用42分钟的长镜头把“时间”关住,然后用魔幻色彩给“时间”上色。正如巴迪欧所说:“电影本质上是一种时间艺术,但其又是大众艺术,创作者必须把时间转化为知觉,让时间变得可见。我们都有瞬时的时间经历,但电影在再现中对其加工改造。它展现时间。电影就像我们能够看见的时间:它创造了一种与经历的时间不同的时间情感。”(38)因此,电影的艺术性很大程度上来自对时间的处理。在42分钟的长镜头里,陈升来到荡麦(一个不存在的地方),在那里过去、现在和未来发生了相遇,他看到自己死去的妻子和长大成人的卫卫,对过去的遗憾(出狱之后想给妻子唱《小茉莉》,妻子却去世了),对卫卫未来的隐忧(不知道卫卫被卖到那个地方以后能不能健康长大),都在那个地方得到了释怀。在荡麦他给“妻子”唱了《小茉莉》,看到了“卫卫”健康成长,有了自己的生活。人的一生有很多关于时间的遗憾,但在这部电影中,能让人短暂地找到精神的栖息之所。在《罗曼蒂克消亡史》中,程耳关注的是某种文明遭遇战争暴力时,发生的令人无限感伤的没落。影片中,从上海青帮老大到管家、马仔、妓女,每个角色,不分阶层,都有一种优雅精致的“范儿”,陆先生开场处理罢工风波的那场戏,他说话讲究,办事有原则;他与日本人在寿司店里发生枪战,离开时优雅地拉了一下衣摆,临危不惧、做事得体;妓女看见满头是血的马仔没有大失体统地喊叫,而是冷静地帮助马仔处理伤口;管家被枪杀的那场戏,她中枪后冷静地坐在板凳上有尊严地死去,她的行为克制考究;这是一种泛化了的、缥缈而又真切的气韵,它们统称为罗曼蒂克,这是人之为人,上海之为上海的那种气质与风韵,但这种诗意和美感却在不断地消亡。影片最后陆先生在过安检时平举双手的姿势,也呼应了影片的主题:“我们都是历史的人质”,哪怕个人的身姿再倔强,也会淹没于浩瀚历史长河,而有些东西(民国范儿)也终将逝去。影片《心迷宫》想探讨如果有一个人犯了错,你不去揭穿他,他心里就会永远有一个敬畏,就像有一块压在心底的石头,但是你拆穿他了,那么他的石头就变成了你的石头,他的负担就变成了你的负担。我们每个人都会犯错,每个人都有罪恶的一面,那么罪恶应不应该被拆穿。如果不被拆穿,我们内心会保留慰藉,但公平何在?如果被拆穿,犯错的人会获得解脱,但是他人会承受更多的损失。那我们内心要遵守的到底是什么? (二)元素攫取:由自成一体到拼贴化用 不同于第六代导演从结构、主题到风格的延承性,新生代导演在不断地尝试电影中新的元素和捕捉当代社会新的特征。他们实行“拿来主义”“致敬”和“摹仿”,并加以化用和融会贯通,追求“怀旧”“悬疑”“环保”等市场热词的多元素拼贴,使影片更多地打上了时代的烙印。他们以个人经历、学识、爱好进行多点对接,体现出“多视角、非时序、偶然性、碎片化”的形态特征,展现出导演多异性的价值追求与审美选择。 “每位玩家都是从自己的角度来看待游戏世界的,所有玩家的角度合起来就是一个完整的游戏世界。”(39)在影片《心迷宫》中除了游戏的元素,还有猎奇扩张,比如一口棺材换了三家人,在每一家都引发不同的风波,颇有“道听怪谈”之感;黑色元素带给农村的冷峻感,让影片看似平常,却饱含残酷。比如大龄单身青年大壮暗恋已婚的丽琴很久了,后来因为误解,大壮以为丽琴的老公去世了,立马去帮忙办丧事,但在买出殡用品回来的路上发现陈自力并没有死,他仿佛觉得自己见鬼了。这里幽默是黑色的,所以你笑不出来,反而觉得沉重;白虎的哥嫂本分厚道,被弟弟的债主逼迫无奈之下想到找村长借尸以“金蝉脱壳”,宣称弟弟已死以躲过偿债之忧。却没想到借的正是自己弟弟的遗体,双重谐噱之下,满是荒诞感。 《罗曼蒂克消亡史》使用了很多特写聚焦式的单人直视镜头,欲言又止的冷涩表情与多语言的自诉表演形成角色的分裂,声画不对位的设置营造出间离感。在影片开头周先生与渡部谈话的场景,分别出现单人直视镜头的画面,还有小六在片场对着镜头的独白:“我看透了你所谓的博爱。”此外,还有声音比画面快三秒的转场处理,以形成一种不真实的撕裂感。影片开头第一个场景结尾处,马仔送周先生离开,影片出现对白与字幕,“你老家是哪里的?”“我是浙江人”“浙江什么地方?”“萧山”“萧山哦,来上海干吗?”“世道不好,想到上海来学做生意。”一直到这最后一句话的后半句,“想到上海来学做生意”导演才进行画面转场,观众也才明白这席话的声源来自汽车上两位马仔的对话。其次“戏中戏”的设置使得影片满盈着冷峻、戏谑与荒诞的味道。影片开头是渡部给周先生讲小张娶老婆的故事,以此告诫周先生“不要讲假话,否则会一语成谶”。周先生以太太的名义发誓跟绑架的事情无关(骗人),随后陆先生的人取了周先生情人的性命,周先生也随之被杀。而渡部也是假借娶妻(娶了陆先生的妹妹)隐藏日本特务的身份进行间谍活动,最后被陆先生处决。影片中一群人围着圆桌吃饭,小六泼墨式的自述:“我到最后可能没死,历经了万千磨难,但是活了下来”,这何尝不是她自身命运的预言。也是对王家卫“重情绪轻叙事”和“重叠而又破碎的故事”的叙事策略的借取,甚至影片英文取名的方式,Ashes of Time(时间的灰烬,《东邪西毒》),与The Wasted Time(被浪费的时光),显然有着取向上的同构。程耳刻意省略掉大部分陆先生与日本人约谈的戏,把时间留给楼下的马仔聊“女人”和“表哥”;民国大事件在影片中只剩下一段字幕,重点铺排的反而是那些吃饭、打麻将、闲聊等本不应该被重视的细节。影片镜语形式、光影控制、腔调十足的华丽台词、精致的色调,都在致敬王家卫。例如,管家王妈第一次带拉黄包车的马仔穿过走廊去见陆先生那场戏,王妈穿着旗袍风情十足,她优雅从容地在景深镜头和明暗变化的光线里行走,仿佛文章里一串迷人的省略号,完美自足又留白充分,观众只需领略其间的风情。此外,不难看出弗朗西斯·福特·科波拉的《教父》中老教父带儿子跟对手谈判,老教父不愿跟对方做毒品生意,以及老教父喝止儿子,后来招致杀身之祸的叙事策略与《罗曼蒂克消亡史》中陆先生带着二哥跟日本人谈判,陆先生不愿跟对方达成办企业(卖国)协议,然后招致杀身、乃至灭门之灾存在着某种同构性。以及米尔齐·曼彻夫斯基的《暴雨将至》三个词语、面孔、照片的故事结构相互呼应,直指影片主题:时间不逝,圆圈不在。带给影片结构上以及结构与主题关系的思考与影响。 《长江图》与《路边野餐》都套用了公路片的结构,高淳溯流而上去宜宾送鱼,陈升去凯里送磁带;两部影片中都充斥着大量的诗歌,且都出自导演之手;而且还引入宗教的元素。《路边野餐》的《金刚经》《长江图》的安陆问道与修道之路。事实上,这些都只是作为引子来带出一个魔幻现实主义的故事。同样是李宾屏掌镜的原因,那一幅徐徐展开的“长江图”总能看到侯孝贤《刺客聂隐娘》的影子,山水画般的构图与写意之美溢满银幕,缓与静的叙事节奏,虚实结合的影片格调,残破的故事,需要观众自身参与完成的叙事想象,甚至在平静故事下波涛暗涌的情绪等等。 有人曾评价《路边野餐》是一部迟交的学院派作品,只是把所学的糅成一团。黑道、台球室、火车、狗、花衬衣等元素,甚至汽车与摩托车行进时音乐的“流动感”、吃饭时人物“蹲站式”的生活质感、摩托车驶过亚热带公路那种扑面而来的湿热感、黑道兄弟之间的“义气”与家人之间的“疏离感”,以及火车驶过长长的隧道又重逢阳光的处理等,从这些元素不难看出侯孝贤的《南国再见,南国》(1996)带给《路边野餐》的启发——那种迷幻的当代感。《南国再见,南国》以火车、汽车、机车这些影像巧妙转换,传达不同时代的台湾情愫,《路边野餐》也利用这些交通工具来处理电影关于时间和漫游的主题。“当我的光曝在你身上,重逢就是一间暗室。”《路边野餐》海报上的这句诗仿佛是对塔可夫斯基关于“雕刻时光”创作理念的一种回响:“人们到电影院看什么?什么理由使他们走进一间暗室?为了时间,为了已经流逝、消耗,或者尚未拥有的时间。”(40)此外,还能轻易找到与阿彼察邦《热带疾病》的相似性:虎灵图片与苗族蜡染、野兽与野人(涉及到人性中原始兽性的隐喻或探讨人的身份变化等哲学命题),以及对哲学意义的具象化处理的机敏。阿彼察邦的另一部作品《能召回前史的布米叔叔》使用了关于生灵相互转世的家乡群体记忆,《路边野餐》也调用了贵州凯里当地流传的野人传说。当然还有阿彼察邦系列作品中常在的“神秘感”氛围与“二元性”结构的影响。正如毕赣在采访中明示的:“从侯孝贤导演那里学到很多具体的拍摄手法,电影需要怎样钩选元素,需要使用什么样的笔触……塔可夫斯基在电影语言和精神上对我有影响。”(41) 三、“作者电影”现象的评判与期许 “作者论”从1976年后传入国内,至今已逾四十年。戴锦华曾说“恐怕没有比‘作者论’更深刻地影响第四代、第五代的创作了。至少在整个80年代,每一个电影导演都追求成为‘电影作者’,而且作者论的精髓:导演中心、编导合一,在第五代出世之后一度空前地强有力——导演纷纷介入编剧过程,甚至于一些商业片导演也在追求自我命名、建立自己的序列”。(42)而第六代更是自诞生起就高举作者电影的大旗,可以说“作者论”一直伴随着中国近几代导演的成长。 新世纪以来,在中国电影整体倾向商业类型电影发展的大语境下,新生代导演近期所显现的作者性追求,不单演绎出了一个全新的层面,并且对商业类型电影的发展也具有一种潜在的结构性效用。以新千年以来武侠类型所发生的“武侠电影作者化现象”而论,(43)就是中国传统武侠类型电影实现新变所需要经历的过程,这也是“新好莱坞经验”带给中国电影的启示。在20世纪六七十年代,经典好莱坞向新好莱坞转型的势能转化就是依靠新浪潮在美国电影中的潮汐效应,当年弗朗西斯·福特·科波拉对黑帮片的全面改造(《教父》1、2)便是将作者性元素大面积引入类型叙事:“在叙事结构上,首先弃用了传统范式,转而采用多点错位,主副线并进的结构形式增添影片的复杂性和开放性。人物塑造一改道德化、脸谱化模式,在复杂的性格发展、情感呈现和人物关系中展示人物不同的性格侧面和情感状态。而在主题表现方面,弃置了单一道德主题,在追忆、怀旧、审视、批判的混杂间,展现出纽约天穹下一个西西里黑手党家族荣辱兴衰的家族史诗。”(44) 艺术电影(作者电影)的院线生存至今仍是一个势态严峻的话题。就文中所涉及的四部影片的票房表现来看,《心迷宫》(2015.10)累计票房1067.00万元,《路边野餐》(2016.07)累计票房647.09万元,《长江图》(2016.09)累计票房326.56万元,《罗曼蒂克消亡史》(2016.12)累计票房1.23亿元,无疑《心迷宫》与《罗曼蒂克消亡史》更多地考虑了商业诉求,而制作成本仅四万元的《路边野餐》,以及艺术风格更为凸显的《长江图》则有着“作者性”的执拗。如果说作者电影是作者至上的,商业电影是观众至上的,新生代导演显然需要从中探究一种走向平衡的美学。《长江图》的导演杨超曾说:“艺术电影是电影这门艺术的研发系统,它与商业电影是互相交流和反哺的关系。我觉得,中国的艺术电影和商业电影都还处于相对原始的一个阶段。”(45)按我们的理解“相对原始”的真实含义应该是艺术电影(作者电影)与商业类型电影关联互动,互为势能意义上的动能性尚未达成的指称。新千年以来“第六代”导演面对商业电影浪潮整体“失语”,外在于中国电影市场化、商业化进程的事实已不需赘言。而新生代导演在商业类型电影领域多点位发力,近期又开始呈现出的作者性追求,似乎预示着摆脱原始走向成熟的起步。 注释: ①吴炫《本体性否定:穿越中西方否定理论的尝试》,杭州:浙江工商大学出版社2008年版,第10页。 ②蓝凡《“电影作者论”新论》,《上海大学学报(社会科学版)》2015年5月第32卷第3期。 ③[法]让·爱泼斯坦《电影的本质》,载李恒基、杨远婴主编《外国电影理论文选》,北京:生活·读书·新知三联书店2006年版,第82-86页。 ④刘呐鸥《影片艺术论》,《中国无声电影》,北京:中国电影出版社1996年版,第496页。 ⑤同④,第491页。 ⑥同④,第492页。 ⑦⑧杨超、王红卫、沙丹《新作评议:〈长江图〉三人谈》,载《电影艺术》2016年第10期。 ⑨同③。 ⑩(11)(12)(13)(14)刘呐鸥《电影节奏简论》,《现代电影》1933年12月第1卷第6期。 (15)同④,第490页。 (16)[意]基多·阿里斯泰戈《电影理论史》,李正伦译,北京:中国电影出版社1992年版,第85页。 (17)同(16),第143页。 (18)同④,第494页。 (19)(20)杨超、陈宇《〈长江图〉:艺术电影的新态度——杨超访谈》,《电影艺术》2016年第5期。 (21)葛莫美《无轨列车》,《影戏·艺术》1928年10月25日第4期。 (22)(23)(24)(25)(26)刘呐鸥《中国电影描写的深度问题》,《现代电影》1933年5月1日第1卷第3期。 (27)同④。 (28)刘呐鸥《Ecranesque》,《现代电影》1933年4月第一卷;上海《晨报》副刊“每日电影”,1935年8月5日、6日。 (29)程耳、郝建《〈罗曼蒂克消亡史〉:复杂叙事、时代画卷与类型对话——程耳访谈》,《电影艺术》2017年第2期。 (30)刘新鑫《〈罗曼蒂克消亡史〉:那一抹程耳的历史烟云》,《中国电影报》2016年12月21日第2版。 (31)刘呐鸥《开麦拉机构——位置角度机能论》,《现代电影》1934年6月第1卷第7期。 (32)陈山《狂飙突起的时代:20世纪30年代中国电影论坛的现代风》,载《民国电影与民国范儿》,北京:中国电影出版社2015年版。 (33)忻钰坤、檀秋文《〈长江图〉导演:青年导演起步要稳》,《当代电影》2015年第10期。 (34)虞吉《中国电影“影像传奇叙事”的原初性建构》,《文艺研究》2010年11期。 (35)(36)聂伟《一个概念的熵变:“第六代”电影的生成、转型与耗散》,丁亚平主编《百年中国电影理论文选》第3卷,北京:文化艺术出版社2005年版,第338页。 (37)同(19)。 (38)[法]阿兰·巴迪欧《电影作为哲学实验》,李洋译,载《文艺理论研究》2013年第4期。 (39)同(33)。 (40)曾薇薇《〈路边野餐〉:乡村美学中的跨时空漫游》,《电影文学》2017年第1期。 (41)毕赣、波米《〈路边野餐〉毕赣:下跪求拍片?不允许发行这么做》,《凤凰娱乐》2016年7月16日。 (42)戴锦华《革命·意识形态·文化研究》,《电影艺术》1998年第3期。 (43)虞吉、文静《关于新千年以来武侠电影流变的理性审视》,《艺术百家》2016年第3期。 (44)虞吉《外国电影史纲要》,重庆:西南师范大学出版社2008年版,第223页。 (45)同(19)。 (责任编辑:admin) |