|

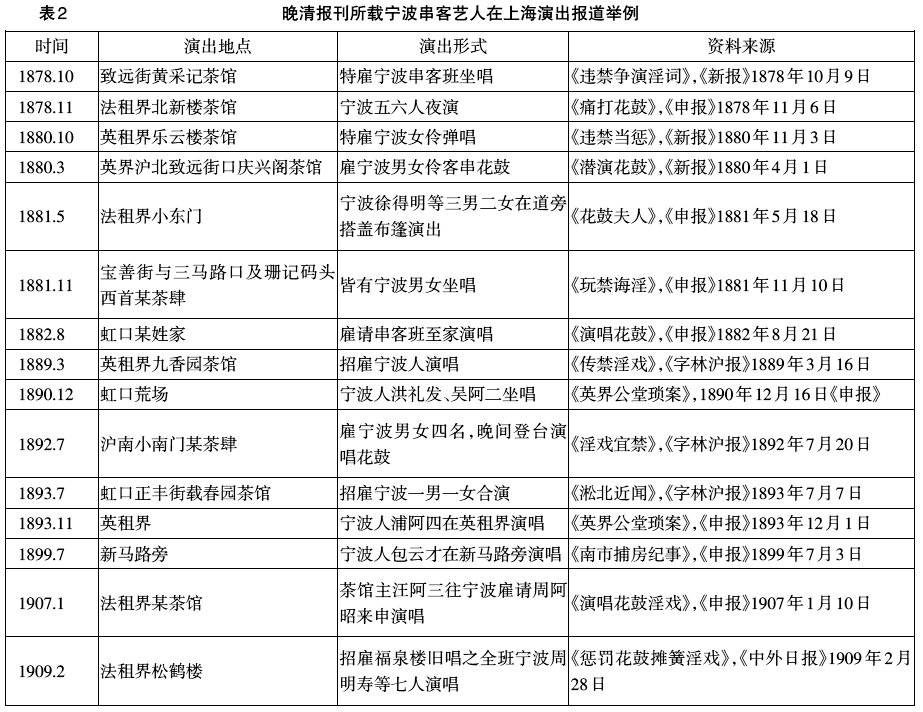

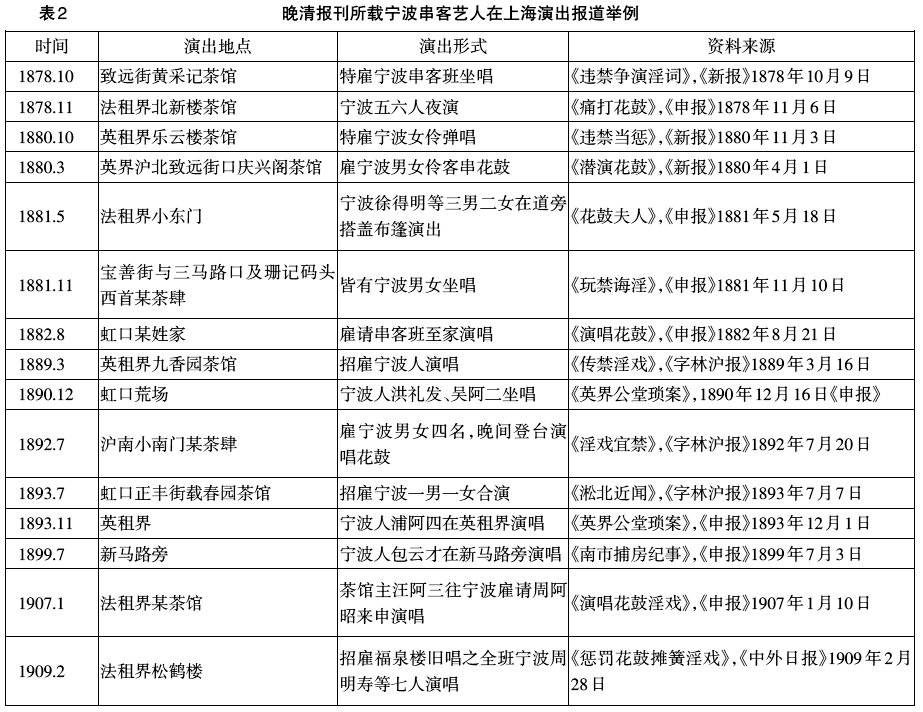

作者简介:张天星,台州学院中文系、民间文化与区域社会发展研究中心副教授 标题注释:本文为浙江省哲学社会科学规划项目“晚清报载小说戏曲禁毁史料的整理与研究”(项目编号:12JCZW07YB)、国家社科基金后期资助项目“晚清报载小说戏曲禁毁史料汇编”(项目编号:13FZW029)阶段性成果。 本文要讨论的“串客”并非指专业剧团或戏班的非专业演员,而是指宁波滩簧和甬剧的前身。“串客”乃宁波花鼓戏之别称,“串客者即花鼓戏之流”,①“宁郡之串客戏,犹沪上所谓花鼓戏也。”②串客时期是甬剧发展史上的重要酝酿期,串客之前,为甬剧的孕育期,表现为由“田头山歌”发展到“唱新闻”。乾嘉时期,苏滩传人宁波,宁波艺人将唱新闻、马灯调、苏滩三者结合起来,形成宁波串客。民初以后,宁波串客在上海发展成甬剧。作为民间小戏,有关串客的文献史料稀少,因而有关宁波串客的研究也就少之又少,诸如串客的演出情况、串客向甬剧的发展轨迹等,仍留下诸多的研究空白。笔者从搜集晚清报载官方查禁宁波串客的史料入手,对晚清官方查禁宁波串客的具体情况及其影响展开探讨,冀以促进宁波串客研究,并请方家不吝赐正。 一 频繁查禁及其原因 清代是中国古代禁毁戏曲最频繁的朝代,清代统治者把观念性禁戏与制度性禁戏相结合,将禁毁戏曲的力度和规模推至高峰。晚清时期,官方对民间戏曲如花鼓戏、滩簧、采茶戏、黄梅调、蹦蹦戏等反复查禁。其中,宁波官方对串客的查禁频率可谓十分频繁,仅依据晚清《申报》所载新闻统计,宁波官员查禁串客的示谕就有40则,详见表1:  从1878年到1904年,宁波官员颁布的查禁串客谕令平均每年1.5则。另外,《申报》《新闻报》《字林沪报》等报刊也刊载了晚清宁波官方查禁串客的新闻报道14则。 清代禁戏的主要原因大致有剧本或演出涉及种族问题、诲盗诲淫、妨碍治安、以俗伤雅等几个方面,具体到查禁串客,其主要原因则包括以下三个方面: (一)诲淫败俗 1.演出内容形式诲淫。串客时期演出的《拔兰花》《卖草囤》《绣荷包》《庵堂相会》《荡河船》《卖橄榄》《女告私情》等传统剧目主要叙演男女之情,例如,《拔兰花》讲述的是青年男女周太保和王凤霞相爱的故事;《卖草囤》讲述的是尼姑不顾戒律与人私通产子的故事;《绣荷包》讲述的是青年妇女对情郎的思慕之情;《庵堂相会》讲述的是农村青年妇女信守诺言的爱情故事。将男女私情搬演于大庭广众之下,违背了古代床笫之私不逾阃和中冓之言不可道的道德伦理教条,易启人邪思,被视为导淫,“男欢女爱,殢雨云尤,刻意描摹,最足令人荡心惑志”③,“唱演淫辞,大为风俗人心之害”④。演出剧目“全是丑恶可憎之淫戏,并无一出正戏”⑤,“类皆钻穴逾墙之事,言词粗秽,煽动尤多”⑥。另外,串客小戏扎根于民间,趣味比较低俗,每多打情骂俏一类的表演,“及至上台,一花面,一旦脚,扮作男女,备极丑态,装尽油腔,而其齿口油子又都是土话”⑦。加之“男女合演,丑词淫态,极其不堪”⑧,这更是对男女有别、男女授受不亲的道德礼教的直接冲击。因此,在官方和道德之士看来,串客成为左右社会风气的关键。“村镇中每演一次,辄有寡妇失节、闺女败检诸事,伤天害理,莫此为甚。”⑨串客于是被加以败俗伤风的罪名予以查禁。 2.妇女观剧败俗。妇女观剧败俗包括妇女观剧和男女混杂。在古代以男性主导的社会里,女性的社会生活空间被局限于家庭之内。尽管这种生活方式对社会下层妇女而言勉为其难,但政府官员和道德之士所代表的主流礼俗对妇女外出观剧常难以通融,批评、谴责乃至禁止在清代不绝如缕。因为串客用土话演唱,情节浅俗易懂,乡村妇女尤乐而观之,时人记载:“所以大班演戏,妇女看的还少,若打听某处有串客做,则约妯娌、会姊妹、带儿女、邀邻舍,或成群结队,你拉我扯,都去看。到做一日看一日,做一夜看一夜,全然不厌。”⑩在官员和道德之士看来,妇女外出观剧违背了妇女谨守闺门的礼俗要求。另外,古代妇女被排斥于正规教育之外,所谓“女子无才便是德”,男权主导的主流意识认为妇女见识短小,意志力薄弱,观看小说戏曲,易受益惑而丧德失节,贻害无穷,“滩簧小戏演十出,十个寡妇九变节”是清代道德之士经常申明的戒语。乡村民风纯朴,妇女观剧,不计嫌猜,有时男女杂坐聚观。而封建礼教认为男女有别是整个人类社会伦理道德的起点,所谓:“男女有别,然后父子亲;父子亲,然后义生;义生,然后礼作;礼作,然后成物安。无别无义,禽兽之道也。”(11)“男女之别,国之大节也,不可无也”(12)。男女混杂,淆乱乾坤,这是对礼教纲常的无视和挑战,所以查禁舆论和禁令指责搬演串客,“男女杂坐其间,毫不知耻。”(13)“男女杂坐共听”(14),从维护男女有别的礼教秩序上看,查禁串客也就成为必然。 (二)演戏聚赌 赌博本来在清代前中期厉禁綦严,尚未造成严重的社会问题。降及晚清,由于政府对社会的控制力减弱,赌博呈大众化趋势,其娱乐功能减退,博彩功能骤增。由于演戏可以聚集人群,在许多地区,赌博遂和演戏相依共生,“乡村僻壤,每假戏场号召赌徒,故欲图聚赌,必先谋演戏”(15)。演戏俨然成为招赌聚赌最便捷之手段,故时人认为聚赌必招人,招人则必以演戏为因。(16) 晚清宁波赌风甚炽,“宁郡赌风甲于他处,麻雀花笼其名不一”(17),“宁波赌风甲于浙省,马吊牌九,名目不一”(18)。但逢赛会演戏,赌徒则倍加活跃,“遇有社神驻扎演剧之处,或露天或搭棚,无不摆列赌桌,喝雉呼卢,日夜不休”(19)。1886年新正,宁波各乡农民祀神演剧,“到处皆然,其热闹更胜于城市,赌风因而大炽,或聚于人家,或集于船上,喝六呼么,夜以继日”(20)。1892年3月,宁波四乡赛会演戏,“其热闹转过于城市,惟赌风因之大炽,或搭棚于岸上,或聚众于舟中,远近各赌棍趋之若鹜”(21)。宁波赌棍常将串客作为招人聚赌之具,“赌棍租地,搭厂聚赌,花龙牌九,并招串客演剧,哄动游人”(22),“不法赌徒藉庙会为名,明目张胆,扮演串客,日夜纠众聚赌,花笼牌九,哄骗多端”(23)。禁赌是晚清宁波官吏社会治理的重要内容之一,只是“赌禁綦严而赌风终不能绝”(24)。当时人称“(宁波)四乡有恶习三端:一花会,二串客,三赶会开赌。实于风俗人心大有关系”(25),“宁波恶俗莫甚于扮演串客开场聚赌”(26),官方从维护治安,禁赌而清赌源的角度,倾向查禁串客:“串客扮演淫戏,贻害地方匪浅,无非诲淫聚赌,照例查办从严。”(27) (三)崇雅抑俗 晚清宁波官方并非查禁所有戏剧,如京剧就可以在宁波公然开演。但逢庙宇新修或迎神赛会,演戏殆无虚日,地方官每逢庆贺之辰,也常雇梨园演剧,如1896年10月宁绍道台吴引孙为母贺寿,特招梨园弟子演戏三天;(28)1889年和1890年,道台薛福成和吴引孙还准许美商在江北岸开设戏馆,并出示保护。(29)晚清宁波官方为何歧视串客并查禁串客?其根本原因与清代中后期政府对地方戏的管理政策有关。 作为俗文学的传奇戏曲经过明代中后期的发展繁荣,逐渐雅化,“正统文人及明清两代的执政者已经逐渐接受了传奇雅化的历史事实”(30)。随着地方戏的兴起,乾嘉年间出现了花雅之争,清代执政者和正统文人从坚持雅正文化政策的立场出发,崇雅抑俗,对地方戏实行查禁抑制的管理政策。乾隆五十年(1785)和嘉庆三年(1798),朝廷皆谕旨查禁昆弋两腔之外的地方戏——花部乱弹,原因是各地方戏“淫亵怪诞,最为风俗人心之害”(31)。这种戏曲管理政策在乾嘉以后得到了继承:“直到清代后期的同光年间,执政者始终严格查禁花部乱弹、地方戏等,查禁滩簧、花鼓戏、评弹的禁令屡屡颁行。”(32)晚清宁波官方是朝廷崇雅抑俗文化政策坚定的拥护者和执行者,1891年,宁波城隍庙立永禁碑,禁止串客、花鼓、昆、乱、词调进庙演唱,独尊京戏。(33)清代城隍庙是一个城镇代城隍行使职权、信仰、庙会、娱乐的重要公共场所,宁波城隍庙此次勒石独尊京剧,排抑其他戏曲,肯定获得了官方支持,体现了官方意志。可以说,晚清宁波官方遏止串客正是清代后期执政者对花部乱弹予以抑制的文化政策的具体实施,体现了官方对戏曲艺术去其鄙俗、归于雅驯的管理要求。 此外,官方查禁串客还有其他因素,如演戏宵小窃发或匪类混迹引发治安之虞、无赖藉演戏敛钱等,但皆不如以上三个方面具有代表性。 二 查禁办法 晚清宁波官方查禁串客的主要办法有示禁、访拿、笞责、枷示4种,这些办法对戏曲演出有实质性影响。 1.示禁。由表1统计可见,晚清从宁关道台、宁波知府到鄞县知县,几乎都颁发了禁止串客的示谕,多者甚至高达5次。其方式是下车伊始,即颁发禁条,示禁串客,然后在任期内不时出示禁止。当然,表1所统计的示谕并非全部,比如1904年以后,《申报》等报刊就不再刊载宁波官员查禁串客的示谕,而清末宁波改良志士仍把串客作为社会改良的主要内容之一,(34)鉴于民国后宁波官方仍坚持查禁串客,笔者认为这是报刊版面有限和新闻关注点转移的原因,而并非弛禁的表现。 2.访拿。包括明察暗访和悬赏捕拿。其一,明察暗访。为落实查禁,宁波官员经常饬差于城乡访拿串客。1888年4月,鄞县知县徐振翰接奉浙江按察使萧韶密札后,密饬干役多名,往四乡暗访串客,于南门外周港拿获雇演之周阿生到案。1900年9月,鄞县知县徐柱国访悉五乡碶地方有人搭台演唱串客,立即饬差拘获数人。(35)1904年6月,鄞县知县周廷祚访闻某乡有人搭台演唱串客,饬巡防营哨弁前往拘获邱顺发及忻某二人。(36)其二,悬赏捕拿。官员一般居于城镇,耳目难周,悬赏则可获得更多违禁信息,激发更多的人参与查禁,还可制造声势,威慑人心。据《申报》报道,宁波知府宗源瀚在任期间,先后4次颁布悬赏告示,访拿串客,声称“无论何人能捆获串客连同戏具送至府县衙门者,每获一名赏给一千文,能获十名赏十千文,以次递加”(37)。其后宁波知府胡元洁和钱溯时都曾悬赏捕拿串客。重赏之下,确也有人邀功请赏,捕拿串客。1894年2月,知府钱溯时颁布悬赏告示之后,府署差役曹某希邀奖赏,急欲建功,勾结陈五宝特往乡间雇召串客艺人至宁波城演出,然后禀报知府,将三名串客拘捕。(38) 3.笞责。笞责即笞刑,是以板片击打犯者腿臀部的一种刑罚,为清代五刑中最轻的一种。晚清被捕获的宁波串客艺人一般都难逃笞责。1881年3月上旬,宁波南乡拿获串客脚色虞雷云等四名,知府宗源瀚饬差各责六百板。(39)1887年4月初,宁波江东朱桑地方当场拿获串客戎三珊、吴阿三两名到县,鄞县知县朱庆镛饬差各责数百板。(40)清制,笞刑分为十、二十、三十、四十、五十等5个等级,换言之,笞刑最多者不过50下,但晚清宁波官方对违禁串客艺人处以笞刑的次数皆超定制。笞责数百板已经够严厉了,更有笞责一千板者。1888年4月下旬,鄞县知县徐振翰饬差于南门外周港岸拿获雇演串客之周阿生到县,判重责一千板。(41)笞责一千板直至清末仍偶有所见,例如1908年2月27日《中外日报》以《严惩扮演串客》为题报道,鄞县傅家塔地方有串客艺人搭台演唱,鄞县知县黄羡清派勇她往捕拿,当场拘获三名艺人到案,各责数一千板,枷号示众。宁波官员对串客艺人惩责之严酷可见一斑。 4.枷示。即用木架套住犯人颈部,写明罪状,于衙署或犯事地点示众,以示羞辱。清代枷示属于五刑之外的附加刑或替代刑。晚清被捕串客艺人被处以笞刑之后,还要枷示,时间往往长达数月,如上文提到的虞雷云等四人判各笞责六百板后,又枷示三个月,戎三珊和吴阿三各笞责数百板后,亦枷示三个月。清中后期法律规定,用于枷示的木枷重不超过35斤,而被捕宁波串客艺人枷示时所用都是“重枷”,如戎三珊和吴阿三判荷“双连枷”,周阿生荷“巨枷”。为了以示羞辱,串客艺人判罚枷示,有时还被命令带妆着戏服。如上文提到的吴阿三枷示时,“尚着红袖女衣,面上犹带粉痕”。1887年4月上旬,鄞县知县朱庆镛访悉东乡邱隘地方复有串客演戏之事,立饬干役飞签驰赴该处,当场拿获小丑一名,花旦一名到县,判各笞责数百板,仍令穿扮做戏服色,以双联枷枷示署前,并押游六门示众。(42)1904年6月,鄞县知县周廷祚饬巡防营哨弁拘获串客邱顺发及忻某二人,笞责后判二人荷巨枷示众,忻某示众时还要扮女装。(43)显然,官员们认为串客艺人示众时身着戏服、面涂脂粉、引人围观更能达到知羞改过、惩一儆百的效果。 晚清宁波官吏对串客的严厉查禁,曾激起百姓的愤然抵制,《申报》《字林沪报》就报道了三起因查禁串客而爆发的群体事件,但基本都以反抗者和串客艺人受到处罚而结案。(44) 三 查禁与推动 关于宁波串客的历史,有戏剧史家认为:“在萌芽时期,是由田头山歌、马灯调等发展成为业余的或专业的‘马灯班’,称为‘串客’,后来进入宁波,在茶馆里演唱,开始有了‘宁波滩簧’的名称。”(45)“尤其是到了‘鸦片战争’(1840年)以后,宁波被辟为五个通商口岸之一。……城市的发展,又进一步促进了‘串客班’的兴旺。”(46)“到了光绪以后,‘串客班’既风行农村,也重新回到宁波城里。”(47)此类观点中不乏因串客史料匮乏而造成的与史实不符。实际上,宁波成为通商口岸之后,并未促进串客在宁波的发展,其原因是晚清宁波官吏严禁串客。据《申报》报道,1881年串客艺人在宁波城“不敢登场扮演”,(48)1888年,串客艺人在宁波城仍“不敢登场扮演”,(49)1891年则称“郡治早经禁绝”。(50)除了官方查禁外,串客还遭到士绅的查禁,如1885年3月,慈溪县生员何梅逊赴宁波府指名告发搬演串客,知府宗源瀚即饬该县立提地保陈尚庆、张松生及串客脚色沈阿才等到案,从重究办。(51)可以说,由于严厉查禁,整个晚清,串客除了在僻远乡村偶尔扮演外,始终未能在宁波城扎根生长。换言之,作为通商口岸的宁波,因为官方严厉的查禁而未能成为串客进一步繁荣滋长的摇篮。但是,查禁在遏制宁波串客在本地发展的同时,却将众多的串客艺人驱逐到了一个更大的演出市场——上海,从而在相当程度上加速了宁波串客向成熟地方剧种的方向发展。 (一)查禁驱使大批宁波串客艺人转至上海。晚清宁波串客至上海演出,意义非凡,“甬剧虽发源于甬江,却发祥于沪滨”(52)。戏剧史家常把1880年宁波串客艺人邬拾来、杜通尧等应上海茶馆老板之邀赴上海演唱视作甬剧发展史上的拐点,(53)因为正是宁波串客来到上海之后才有日后的甬剧。实际上,在邬拾来之前,不少宁波串客班已经来沪演出。例如,1878年,上海英租界致远街黄采记茶馆“于晚间特雇宁波串客班坐唱”,(54)同年,法租界北新楼茶馆雇“宁波五六人夜演”,(55)1880年,英租界乐云楼茶馆“特请四明小妹先生弹唱滩簧”。(56)晚清宁波串客为何纷纷至沪?除了上海宁波人众多、有较大的演出市场外,晚清宁波官方严厉的查禁亦是重要原因。过去,研究者对后一个原因虽有提及,但语焉不详。本文对晚清宁波官方查禁串客的频率、原因、办法的探讨说明:宁波串客艺人因逃避查禁而选择上海是宁波串客转至上海的主要原因之一。趋利避害,乃人之常情。那么,晚清有多少宁波串客艺人在上海演出呢?具体数字不得而知,但晚清报刊的报道可以给我们一个大概的认识。参见表2:  不难看出,上表所反映的宁波串客艺人至沪演出的文献来源有很大的片面性,因为选取的报道都是关于查禁宁波串客艺人在沪上演出的新闻。此乃不得已之举,因为只有此类报道才有新闻性,关于串客的资讯才有登报之可能。尽管如此,我们仍可看出晚清宁波串客艺人至沪演出形式多样,有招揽到茶馆中演出的、有被雇请至家中演出的、有街头巷尾打围场的,说明上海为宁波串客艺人讨生活提供了广阔的舞台,也说明晚清有相当数量的宁波串客艺人至沪演出。至于宁波串客至沪的原因,报刊也有提及,1889年3月,上海英租界九香园招雇宁波人扮演花鼓戏,该艺人就是因为“宁波扮演花鼓淫戏早经严禁”,故而“潜行来沪”。(57)换言之,是因为宁波查禁花鼓(串客)綦严,该串客艺人遂选择来沪演出。宁波串客艺人来沪演出,虽也屡遭查禁,但相对于宁波而言,在上海遭禁倒有两大“优势”: 其一,在上海即使被拘,判罚也比宁波轻。1878年11月,宁波潘新宝、李阿毛等五人在法界北新楼演唱花鼓被拘,潘新宝是第二次被拘,第一次未予惩责,此次被判笞责六十板,李阿毛等四人判各责五十板。(58)1890年12月宁波人洪礼发、吴阿二在虹口荒地坐唱被拘,公共租界会审谳员蔡汇沧判责一百板。(59)1893年,宁波人浦阿四来沪演唱花鼓被拘,第一次判处递解回籍,其后浦阿四又乘船来沪,第二次被拘时被判责一百板。(60)1899年7月,宁波人包云才在新马路旁演唱花鼓被拘,认错后由郑九担保,“从宽开释”。(61)李阿毛、洪礼发、包云才等人如果是在宁波演出被拘,至少要被笞责数百板,甚至是一千板,然后还要判罚枷示数月不等。 其二,上海可腾挪的演出场所比宁波更便捷。整个晚清,串客无法在宁波城立足,在上海则不然。如果上海县禁,可转至公共租界演出,若公共租界禁止,又可潜至法租界照演不误。除了私人雇唱,还有街巷、茶馆、书场、戏园等演出场所。晚清上海茶馆林立,为吸引茶客,各茶馆莫不招雇艺人演花鼓、唱评弹,甚至还发生过茶馆主为争雇宁波串客艺人而对簿公堂的案件。1907年1月,法租界某茶馆主汪阿三往宁波雇周阿昭来申演唱花鼓,“被同业江阿金用重贿挖去,以致互相争论扭殴,由捕一并解至公堂”(62)。而且,上海各租界往往政令不一,对花鼓戏、滩簧的管理政策亦时有不同,且还有不少势力可以凭借:一者可以挂名洋商,华官莫如之何。“(花鼓戏)今则倚仗洋商,恃居租界,目无法纪,莫敢谁何。”(63)二者即便是租界当局一起查禁,因捐纳税收、振兴市面等方面的考虑,也难以坚持始终,查禁后很快就会搬演如故。1884年11月英界复兴楼等茶寮演唱花鼓,会审公堂谳员黄承乙饬地保禁止,但仅停演两夜,“复堂皇开演”。(64)1900年春,法租界工部局因市面冷清,允演花鼓,演唱花鼓戏之风盛行一时。(65) 晚清上海县禁止,租界也不时查禁,道德之士指责不休,报刊频频呼吁严禁,花鼓戏等终不可绝。不但不可禁,上海花鼓戏进驻后改名本滩,宁波串客则改名宁波滩簧,皆焕发活力。这与上海租界演出场地丰富、判罚较轻、查禁难以持续等有莫大关系。总之,来到上海的宁波串客艺人可以在一个广阔的文化市场之中施展艺术才华。在晚清宁波官方严厉的戏曲管理政策下,不仅串客艺人转战上海,其他戏曲艺人也向上海转移。因为宁波严禁中宵演剧,1901年“梨园子弟遂转而至沪江,醵资就英租界中新设雅仙戏馆”,甬昆名伶徐云标、林如铃等皆在该园演出。(66) (二)晚清上海活跃的文化空间促进了宁波串客的发展。体现在两个方面: 其一,上海繁荣的娱乐业拓展了串客演出的市场。上海开埠后,经过二三十年的发展,至1870年代,已经成为商业繁盛、娱乐业发达的大都市,时有“东方之巴黎”美誉,戏园、书场、茶馆等消闲娱乐业十分兴旺。19世纪后期,上海已经成为南方戏曲中心,1872年,时人咏叹上海演剧之兴盛:“大小戏园开满路,笙歌夜夜似元宵。”(67)作为地方小戏,熟悉串客方言唱腔的观众是其生存的基础。1854年上海小刀会起义失败之后,上海移民的主体由闽粤人变为江浙人。据1885年统计,公共租界中国居民10.9万,其中浙江人4.1万,占37.6%,居各省之首。(68)晚清大量移居沪上的宁波人为串客准备了坚实的观众基础。 其二,上海戏曲荟萃的环境为串客艺人提供了相互学习的平台。晚清上海是一个移民城市,伴随移民的涌入,广东戏、绍兴戏、常州滩簧、苏滩、昆曲、京剧、梆子、本滩等大小十数个剧种云集沪渎,百花争艳。有一种观点认为,由于宁波人在沪人多势众,宁波滩簧演出市场稳定,其不用为了生存而不断吸收其他戏曲的优点,不断改革发展,所以“始终未见有特殊的进步”(69)。此观点不免片面。实际上同处于一个多种戏曲争奇斗艳、观众口味杂陈的文化环境里,各种戏曲的剧目、音乐、唱腔、表演、服装、化妆、舞台布景难免相互影响,互有促进。例如,串客在上海改名“宁波滩簧”就是为了适应在上海的发展。据沪剧老艺人回忆,上海花鼓戏之所以改名“本地滩簧”,简称本滩,是生存的需要。一是因为滩簧传人上海时间比较早。约在同治年间(1862-1874),并成为清末民初上海的流行戏曲。二是因为滩簧扎根上海后生意较好。据老艺人回忆:“花鼓戏艺人看到滩簧在上海生意好,也改叫滩簧。在农村里还是叫花鼓戏的。”(70)宁波串客与上海花鼓戏进入上海的时间大致相同,参照上海花鼓戏改名本滩之原因不难看出,宁波串客在上海改名宁波滩簧亦是在上海生存的需要。据研究者归纳,宁波串客来到沪上之后,发生的主要变化有:戏班扩大、演员增多;根据剧情设置道具;唱腔和伴奏发生了变化;上演剧目固定;表演风格初步形成。(71)因此,戏剧史家认为,晚清宁波串客立足上海后,改名宁波滩簧,“其整体艺术得到了改进,在表演、唱腔、化装、服装、道具等方面都得到了提高,并出现了一批较有影响的演员,可谓宁波滩簧男旦角的全盛时期”(72),这较符合历史原貌。 走笔至此,仍有一个无法回避的问题:随着1911年清朝的覆灭、中华民国的建立,宁波官方对串客的查禁是否终止了呢?因为倘若弛禁,则宁波串客似乎可以在宁波本地发展繁荣。实际上民国以后宁波官方仍继承了晚清官吏对串客的看法和管理办法,即同样认为串客伤风败俗、理应查禁。例如,直到1930年代,串客在宁波仍处于被查禁状态。1930年4月8日,宁波天宁寺秘密搭台开演串客,男女合演,被警局派警拘获,五位演员各被处以“拘役五天”。(73)1931年4月4日,宁波万寿禅寺雇请张姓班底,开演串客,警局派警往拿,闻者潜逃,仅拘获演员小木匠一名,“按照违警罚法,判处罚金十元以做云”(74)。1936年6月18日,宁波公安局颁布告示,以串客滩簧“诲淫导奸,败坏风俗”,限期将班主戏角一律驱逐出境,不得再行逗留,亦不准雇请演唱。(75)告示颁布后,宁波公安局又将业南词者36家之负责人传至局中,“具不演唱串客滩簧切结”。(76)直到1947年,定海县政府仍认为花鼓戏“内容尽属淫诲之词,有碍社会纯良风气”,饬令各乡镇严加取缔。(77)可以说,从晚清至民国,宁波官方对串客的查禁坚持始终,并相当程度上阻碍了串客在宁波本地的进一步发展繁荣,而与宁波一水之隔的上海却以相对开放的文化环境和艺术荟萃的交流态势为宁波串客的发展提供了较理想的生长环境。 目前,学界一般认为晚清宁波串客是伴随宁波人大量移居上海而进入上海,本文通过梳理晚清宁波官方对串客查禁的频率、原因、方法、影响等说明:晚清宁波官方查禁串客相当程度上驱使串客艺人向上海迁移,严厉的查禁反而为宁波串客艺人向上海这个文化大市场进军增加了推动力,从而加速了甬剧生在宁波、长在上海这一文化现象的形成。晚清宁波官方查禁串客反而推动串客转至上海进而加速宁波串客发展的悖论还给我们以启示:开放、包容、宽松的文艺环境是文艺繁荣和文艺创新的重要条件。 注释: ①《甬上谈资》,《申报》1886年10月18日第2版。 ②《淫戏宜禁》,《申报》1887年2月14日第2版。 ③《明州问俗》,《申报》1888年12月22日第1版。 ④《甬上谈资》,《申报》1886年10月18日第2版。 ⑤⑥王利器《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,上海古籍出版社1981年版,第318页、第314页。 ⑦《劝禁清客演戏》,《上海新报》1871年4月22日第1版。 ⑧⑨《永禁串客淫戏示》,《申报》1879年4月24日第2版。 ⑩《劝禁清客演戏》,《上海新报》1871年4月22日第1版。 (11)陈戌国校注《礼记校注》,岳麓出版社2004年版,第188页。 (12)左丘明著,李德山注评《国语》,凤凰出版社2009年版,第53页。 (13)《串客宜禁》,《申报》1891年2月22日第2版。 (14)《淫戏被驱》,《申报》1881年1月4日第2版。 (15)《请弛青浦县属朱家角镇戏禁意见书》,《申报》1911年6月25日第34版。 (16)《论海滨恶俗》,《申报》1893年11月26日第1版。 (17)《甬东音书》,《申报》1892年11月17日第2版。 (18)《甬东杂识》,《申报》1890年8月23日第2版。 (19)《赌风复炽》,《申报》1882年10月7日第2版。 (20)《四明琐语》,《申报》1886年3月24日第3版。 (21)《四明要录》,《申报》1892年3月14日第2版。 (22)《鄮岭丛谈》,《申报》1896年6月5日第2版。 (23)《整顿风俗示》,《申报》1895年6月23日第2版。 (24)《四明琐记》,《申报》1899年8月20日第2版。 (25)《甬上近闻》,《申报》1897年3月1日第2版。 (26)《四明问俗》,《申报》1894年5月10日第9版。 (27)《府示两志》,《申报》1894年2月12日第2版。 (28)《四明霜雁》,《申报》1896年10月28日第2版。 (29)《准开戏馆示》,《申报》1890年12月22日第3版。 (30)赵维国《教化与惩戒:中国古代戏曲小说禁毁问题研究》,上海古籍出版社2014年版,第59页。 (31)丁淑梅《清代禁毁戏曲史料编年》,四川大学出版社2010年版,第146页。 (32)赵维国《教化与惩戒:中国古代戏曲小说禁毁问题研究》,第61页。 (33)王汉民、刘奇玉编著《清代戏曲史编年》,巴蜀书社2008年版,第318页。 (34)《鄞县组织自治会》,《津报》1906年9月14日第2版;《创设风俗改良会》,《中外日报》1906年10月7日第5版。 (35)《拿办淫戏》,《中外日报》1900年9月14日第4版。 (36)《惩办串客》,《大公报》1904年7月4日附张。 (37)《严拿串客》,《申报》1880年4月5日第2版。 (38)《滃州春色》,《申报》1894年2月19日第9版。 (39)《重惩串客》,《申报》1881年3月14日第2版。 (40)《严惩串客》,《申报》1887年4月5日,第13版。 (41)《四明琐记》,《申报》1888年4月20日第2版。 (42)《严惩串客》,《申报》1887年4月5日第13版。 (43)《惩办串客》,《大公报》1904年7月4日附张。 (44)《违禁殴差》,《申报》1880年3月29日第2版;《串客滋事》,《字林沪报》1887年2月14日第2版;《愚民负固》,《申报》1887年2月16日第2版。 (45)周妙中《清代戏曲史》,中州古籍出版社1987年版,第485~486页。 (46)(47)蒋中崎编著《甬剧发展史述》,浙江文艺出版社1991年版,第34页、第35页。 (48)《淫戏被驱》,《申报》1881年1月4日第2版。 (49)《明州问俗》,《申报》1888年12月22日第1版。 (50)《串客宜禁》,《申报》1891年2月22日第2版。 (51)《宁波近闻》,《申报》1885年3月22日第2版。 (52)周良材《甬剧史话·序》,上海三联书店2011年版,第1页。 (53)对于邬拾来等来到上海的时间,学界有两种说法:其一,史鹤幸说是1880年(史鹤幸《甬剧史话》,上海三联书店2011年版,第8页);其二,乐承耀《宁波通史》认为是1890年(《宁波通史·清代卷》宁波出版社2009年版,第409页)。不论此二说孰真,邬拾来等是在晚清宁波官方查禁串客最严厉的时期至沪则可肯定。 (54)《违禁争演淫词》,《新报》1878年10月9日第2版。 (55)《痛打花鼓》,《申报》1878年11月6日第2版。 (56)《违禁当惩》,《新报》1880年11月3日第2版。 (57)《传禁淫戏》,《字林沪报》1889年3月16日第2版。 (58)《痛打花鼓》,《申报》1878年11月6日第2版。 (59)《英界公堂琐案》,《申报》1890年12月16日第3版。 (60)《英界公堂琐案》,《申报》1893年12月1日第9版。 (61)《南市捕房纪事》,《申报》1899年7月3日第9版。 (62)《禁唱花鼓淫戏》,《申报》1907年1月10日第17版。 (63)《请禁花鼓淫戏说》,《申报》1872年9月14日第1版。 (64)《藐视禁令》,《字林沪报》1884年11月13日第2版。 (65)《禁唱淫词》,《申报》1900年3月5日第3版。 (66)《十洲新曲》,《申报》1901年11月28日第3版。 (67)晟溪养浩主人《戏园竹枝词》,《申报》1872年7月9日第2版。 (68)乐正《近代上海人社会心态》,上海人民出版社1991年版,第171页。 (69)《衰落的苏滩》,《申报》1947年1月6日第6版。 (70)中国戏曲志上海卷编辑部编《上海戏曲荟萃(沪剧专辑)》(第2集),上海艺术研究所1986年印制,第7页。 (71)蒋中崎编著《甬剧发展史述》,第52~54页。 (72)夏兰编著《中国戏曲文化》,时事出版社2007年版,第147页。 (73)《天宁寺大演男女串客男女戏子当场被捉》,《四明公报》1930年4月10日第2版。 (74)《万寿寺开演串客》,《宁波时报》1931年4月6日第4版。 (75)《甬公安局厉禁荒淫秽亵之串客滩簧》,《时事公报》1936年6月19日第2张第2版。 (76)《宁波公安局取缔南词业唱演串客》,《时事公报》1936年7月2日第2张第2版。 (77)《定海政府禁演花鼓戏》,《宁波晨报》1947年3月20日第4版。 (责任编辑:admin) |