|

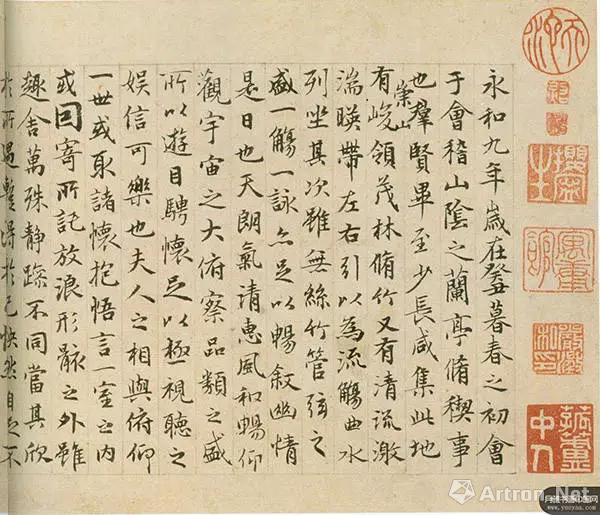

三、传承接力,引领变革 在中国书法史上,宋代是个“尚意”的时代,它表面上是对唐人“尚法”传统的矫正,但从艺术史的规律来讲,则是一种必然。 清人刘熙载(1813-1881)在其名著《艺概·书概》中说:“论书者谓晋人尚意,唐人尚法,此以觚棱间架之有无别之耳。实则晋无觚棱间架,而有无觚棱之觚棱,无间架之间架,是亦未尝非法也;唐有觚棱间架,而诸名家各自成体,不相因袭,是亦未尝非意也。” 所以,无论尚韵、尚法还是尚意,目的都是在贴近或追求一种气韵,而在整个中国古代艺术史上,最能表现气韵的就是魏晋人士的书风,其后各代书法家以自己各自的理解和努力,从不同的角度来阐述或标扬自己所能获得的气韵。当然,方法或角度不同,所达到的境界也必有差别。对此明末清初书学家冯班(1602-1671)作了概括:“结字,晋人用理,唐人用法,宋人用意。用理则从心所欲不逾矩。因晋人之理而立法,法定则字有常格,不及晋人矣。宋人用意,意在学晋人也。意不周币则病生,此时代所压。赵松雪更用法,而参以宋人之意,上追二王,后人不及矣。”[30]从这段论述中,我们可发现赵孟頫的高妙之处,而他之所以高妙,在于“参以宋人之意”,说得直接一点,就是发扬光大了北宋苏轼等人的艺术理念,并将转化为一种行动。 苏轼是宋代“尚意”书风的主要倡导者,也是第一个比较清晰地阐明文人画审美理论的人。他的那些看似零碎的片言只语,不仅影响了中国书法史的发展,而且也带动了中国绘画的转向。苏轼在北宋晚年提出的这些具有决定意义的论断早已为人们熟知: “我书造意本无法,点画信手烦推求。”(《石苍舒醉墨堂》) “吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也。”(《自论书》) “吾虽不善书,晓书莫如我;苟能通其意。常谓不学可。”(《和子由论书》) “书必有神、气、骨、血、肉,五者缺一,不为成书也。”(《论书》) “书初无意于佳,乃佳尔。”(《论草书》) 从中,我们可以清晰地看到,苏轼反对刻意或亦步亦趋地学古人,强调作品要真实反映作者性情,且要“自出新意”。而正是这种“不践古人”的精神,使得他的书论在他那个时代有了一种导引作用。 这是在书法上,在绘画上,苏轼也持相同的观点: “论画以形似,见与儿童邻。诗画本一律,天工与清新。”[31]这是中国画学史上人们最为熟悉的言论之一。苏轼提出这样的理论,旨在矫正前代以来形成的以追求“状物”、“形似”为目的的院体画风造成的片面影响。 在《跋汉杰画山》中,苏轼提出:“观士人画,如阅天下马,取其意气所到。乃若画工,往往只取鞭策皮毛槽枥刍秣,无一点俊发,看数尺许便倦。汉杰真士人画也。”在这里,他在中国绘画史上第一次提出了“士人画”的概念,并将其视为比“画工画”更高的东西。在《文与可画筼筜谷偃竹记》中,他更是为“文人画”创作理念定下调子:“竹之始生,一寸之萌耳,而节叶具焉。自蜩蝮蛇蚹以至于剑拔十寻者,生而有之也。今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎?故画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣。”“胸中之竹”乃心中之竹,它不拘泥物象,是作者精神的外化。苏轼的表兄文同(1018-1079)极赞同其主张,自诩作竹“此竹数尺耳,而有万尺之势。” 为使自己“士人画”的创作理论更清晰化,他将唐代画家吴道子(约680-759)与诗人王维(701-761)的画相比较:“吴生虽绝妙,犹以画工论。摩诘得之于象外,有如仙鬲谢龙樊。”[32]他更赞美道:“味摩诘之诗,诗中有画。观摩诘之画,画中有诗。”[33]明确反对追求形似的画工风格,倡导诗情画意的文人画风格。 不仅如此,他还身体力行,进行笔墨实践,以竹石、枯木做素材进行创作,与文同的墨竹创作共同开启了文人画创作新模式。其曾作《枯木怪石图》,自题:“枯肠得酒芒角出,肺肝错搓牙生竹石。森然欲作不可留,写向君家雪色壁。”米芾(1051-1107)《画史》中说:“子瞻作枯木,枝干虬屈无端,石皴硬。亦怪怪奇奇无端,如其胸中盘郁也。” 黄庭坚(1045-1105)在《题子瞻枯木》中说:“折冲儒墨阵堂堂,书人颜扬鸿雁行。胸中原自有丘壑,故作老木蟠风霜。”他在《题东坡竹石》中又说:“风枝雨叶瘦士竹,龙蹲虎踞苍藓石,东坡老人翰林公,醉时吐出胸中墨。” “胸中盘郁”、“胸中丘壑”、“胸中墨”等等,正是书画家所想表达的内在之物,它的意义远非事物的表面物象、形态所能涵盖。 苏轼、文同的实践虽局限于花鸟画创作领域,却对山水画、人物画均具有示范意义。 在人物画方面,李公麟(1049-1106)凭借自已高超的文学、书法功底和古物鉴赏能力,把唐代的“白画”创造性地发展为白描,这种脱离色彩的线条更加强调书法功力和抽象的审美情趣,更加符合文人的审美标准。 作为晚辈,米芾、米友仁(1074-1153)父子的山水画创作深受苏轼的艺术理论的影响,他们那最具标志性的“米家山水”将原本宋人极精致、繁密的山水简化成为浓淡变幻的墨点——“米点皴”。他们不仅放弃了颜色,也放弃自己最擅长的线条,用墨点代表无尽的溪山、烟云向我们诉说他们胸中的逸气。米家父子这种大胆的笔墨“游戏”,是中国艺术史上最具实践与象征意义的解构事件,对于自隋唐开始的山水画传统具有颠覆性意义,它标志着山水画以简代密地转变,经元初的高克恭继承发展,对元明清的文人画产生了巨大影响。    赵孟頫 临兰亭 赵孟頫是一个复古主义的大师,其主张回归古人的艺术传统,曾说:“作画贵有古意,若无古意,虽工无益”,“宋人画人物,不及唐人远甚。予刻意学唐人,殆欲尽去宋人笔墨。”[34] 从表面上看,赵孟頫“贵有古意”的理论与苏轼倡导的“自出新意,不践古人”的理论相冲突,但当我细细品读各自理论后,却发现其中深刻的一致性: 苏轼说:“予尝论书,以谓钟、王之迹,萧散简远,妙在笔画之外。至唐颜、柳,始集古今笔法而尽发之,极书之变,天下翕然以为宗师,而钟王之法益微。”[35] 赵孟頫说:“右军字势古法一变,其雄秀之气出于天然,故古今以为师法。齐、梁间人结字非不古,而乏俊气,此又有乎其人,然古法终不可失也。”[36] 无论苏轼,还是赵孟頫,从本质上都极重视古人之法,他们都是在努力追求魏晋人士曾经达到那种萧散简远、自然天成的境界,所反对的也都是那种人为造作痕迹。 当然,作为继任者,赵孟頫所作的工作比苏轼更为具体,也更为全面。他的功绩主要表现在以下几方面。 一、强调“千古不易”的用笔基本法则,坚持其稳定性、一贯性。 “学书在玩味古人法帖,悉知其用笔之意,乃为有益。”(《跋定武兰亭》) “学书有二:一日笔法,二日字形。笔法弗精,虽善犹恶,字形弗妙,虽熟犹生。学书能解此,始可以语书也己。”(《论书》) “书法以用笔为上,而结字亦须用工,盖结字因时相传,用笔千古不易。”(《兰亭十三跋) “用笔千古不易”是中国书法理论史最具争议的著名论断,一如它的倡导者本人,自公元13世纪诞生以来,饱受指谪,几乎成了“人格卑下”的赵孟頫在艺术上奉行“保守主义”路线的有力证明。 自然,在源远流长的中国书法史上,笔法随时代的演变而不断变化,特别在宋以前各代,几乎每一时代都产生了特定的笔法,如在商周时代有适用于甲骨文和金文的笔法,在秦汉时代,有适用于小篆、隶书或隶草的笔法,到魏晋、隋唐时代,又有适用于今草、行书及楷书的笔法,即使在大篆盛行的商周时代,笔法也是多种多样。正是这多样的笔法,加之多样的结体,才形成了面目多样、形态不同、丰富多采的大篆。从这个角度来讲,我们的确不能武断地说:“笔法千古不易。” 但当我们顺着历史发展的脉络耐心考察,在多变的中国书法的笔法体系中的确也发现有一种不变的东西。 让我们把时间拉回1800多年前的东汉晚期,满腹经纶的蔡邕(133-192年)曾作过一篇名为《九势》的短文: 夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。藏头护尾,力在字中,下笔用力,肌肤之丽。故曰:势来不可止,势去不可遏,惟笔软则奇怪生焉。 落笔,凡落笔结宇,上皆覆下,下以承上,使其形势递相映带,无使势背。 转笔,宜左右回顾,无使节目孤露。 藏锋,点画出入之迹,欲左先右,至回左亦尔。 藏头,圆笔属纸,令笔心常在点画中行。 护尾,画点势尽,力收之。 疾势,出于啄磔之中,又在竖笔紧趯之内。 掠笔,在于趱锋峻趯用之。 涩势,在于紧駃战行之法。 横鳞,竖勒之规。 此名九势,得之虽无师授,亦能妙合古人,须翰墨功多,即造妙境耳。 篇目虽为《九势》,但其主要内容是谈笔法,说得更确切一点,是探讨如何把握笔法之“势”。 “藏头护尾”、“力在字中”、“下笔用力”、“肌肤之丽”、“左右回顾”、“欲左先右”、“圆笔属纸”、“令笔心常在点画中行”等等,都是早为人们熟悉的基本笔法。赵孟頫所说的“千古不易”的笔法原则也正是指这些用笔规律。所不同的是,赵氏只是告诫世人“书法以用笔为上”,“用笔千古不易”,此外他并没有作过多说明。或许正是他论述的过于简练,使得人们对其观点产生了歧义,甚至怀疑其准确性。 “笔法”是整个以毛笔为主要工具而构筑的中国传统艺术的核心。一旦忽视的笔法,那么无论结构多少完美、造型多么别致,作品都会失去神采。偏离了笔法的正道,我们愈是在形式下功夫,愈容易坠入魔道(此令我们想起前些年在书坛盛行的“流行书风”)。 清代朱和羹说:“临池之法,不外结体用笔。结体之功在学力,而用笔之妙关性灵。苟非多阅古书,多临古帖,融汇于胸次,未易指挥如意也。”[37]“关性灵”大约是对赵氏“用笔为上”的书法理论的最生动解释。 (责任编辑:admin) |