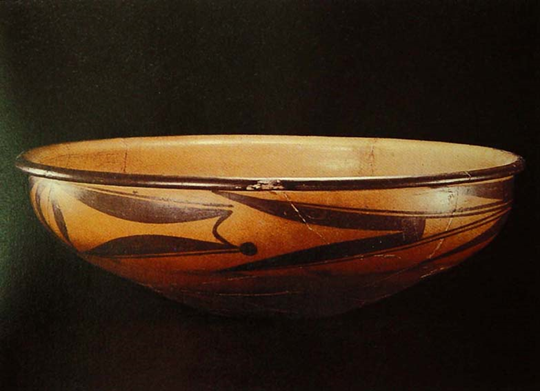

作者简介:李心峰,本名李新风。北京大学文学博士。深圳大学特聘教授,中国艺术研究院研究员,博士生导师。国务院第七届学位委员会艺术学理论学科评议组成员,原中国艺术研究院学术委员会副主任、研究生院党委书记、副院长。曾任中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所副所长;中国艺术研究院图书馆常务副馆长、馆长;中国艺术研究院·中国非物质文化遗产保护中心常务副主任。主要研究方向:一般艺术学(艺术学理论)、中国艺术史与艺术理论史、日本近现代美学艺术学、非物质文化遗产保护研究等。国家社科基金艺术学重大课题“当代中国艺术体系研究”首席专家。主持完成并出版“八五”国家社科基金青年课题《艺术类型学》(1998、2013)、“十五”全国艺术科学规划重点课题《20世纪中国艺术理论主题史》(2006)、“九五”全国艺术科学规划重大课题、李希凡总主编十四卷本《中华艺术通史》之《夏商周卷》(2006)等,完成“十一五”国家社科基金一般项目《日本近现代美学研究》等。出版个人专著《现代艺术学导论》(1995)、《元艺术学》(1997);论文集《艺术学论集》(2014)、《开放的艺术——走向通律论的艺术学》(2014)、《为马克思主义艺术学正名——马克思主义艺术学论集》(2019)、《艺术生产论的视野与射程》(2019),合著20余种。译著《鲁迅》([日]竹内好著,1986);合译7种;发表学术论文及评论三百余篇。  陶盆 仰韶文化 一 艺术史,与艺术理论和艺术批评三足鼎立,成为艺术学三大支柱学科之一。 自近代以来,无论是西方,还是中国,在有关艺术的学术研究中,有关艺术史的研究,都是一个颇受关注、硕果累累的人文研究领域。特别是在最近几年,艺术史在中国的艺术研究中,更是格外受到人们的关注和重视,成为我国人文研究领域的一大热点。这主要是由于,艺术学在2011年的春天,在我国高等教育人才培养与学位授予学科目录中,由以往“文学”门类下的“一级学科”,升格为“门类学科”。作为一般艺术学意义上的“艺术学理论”,成为了艺术学学科门类中五大“一级学科”之一。人们在思考、构建艺术学理论一级学科的学科体系时,不能不思考作为它的有机构成部分的艺术史的问题。 艺术史问题,也是我30多年来进行艺术学知识体系建构与学术探讨的一个重要论域。早在1990年我完成自己的第一部学术专著《元艺术学》时,便为该书设计了一章《艺术史哲学的基本问题》,成为该书的第十一章(也是全书最后一章)。由于当时人文学术图书出版异常艰难,该书迟至1997年才得以问世。但这一章的内容,我做了些修改,以《艺术史哲学初探》为题,发表于《文艺研究》1996年第4期。中国人民大学复印报刊资料《文艺理论》是年第10期进行转载。另外,大约在我写作《元艺术学》中的《艺术史哲学的基本问题》这一章的同时,我读到了日本当代著名美学家、艺术学家吉冈健二郎先生的一篇有关艺术史基本理论问题的专论《艺术·历史·风格》。该文对艺术、历史和风格这三个重大问题,通过人的存在这一中介环节,作了统一的思考,提出了自己独特的艺术观、历史观和风格观。它不仅触及到了现代艺术史学中一系列根本性的课题——诸如艺术的个性记述与一般阐释、艺术的非连续性问题、艺术的个别存在对于艺术史学的意义,而且也是一篇艺术与风格这一比较艺术学领域带有哲学思辨色彩的专论。我当即把它翻译了过来,一方面作为我有关艺术史哲学的探索的学术参考;另一方面,把它收入我当时正在编选的一部译文集《国外现代艺术学新视界》 1之中。这部译文集于1997年3月由广西教育出版社出版。 实际上,无论是自己撰写有关艺术史哲学的章节或论文,还是翻译吉冈健二郎先生有关艺术史基本原理的专论,我最初对于艺术史的关注,主要还是集中于“艺术史哲学”或“艺术史理论”本身,而且是把它作为我的“元艺术学”一个有机组成部分来思考的。在我看来,“元艺术学”作为艺术学中的“科学学”“元科学”的探讨,它就是“艺术学之学”即“艺术学学”,而这种“元艺术学”即“艺术学学”,除了要对艺术学这一学科的系统整体进行“科学学”“元科学”的探讨之外,也应该对它的两个重要构成部分——艺术史和艺术批评,进行科学学、元科学的探讨。那么,对于艺术批评的元科学研究,就是“元批评学”或“元艺术批评” 2;对于艺术史的元科学研究,就是“元艺术史”。我当时虽然也提出了“元艺术史” 3的学科概念,但我还是依照西方及日本学界所常用的一个学科概念——“艺术史哲学”来称呼这一学术研究领域。 在此前后,我还写了几篇艺术史哲学、艺术史理论方面的文字,如《艺术生产理论与艺术史研究》 4《20世纪中国的艺术史哲学》 5等。 在《艺术生产理论与艺术史研究》一文中,我主要想探讨的问题是:“马克思的艺术生产理论对于艺术史研究具有怎样的理论意义和价值?”在我看来,“自20世纪80年代末90年代初以来,以包括文学这一语言艺术形式在内的整个艺术世界为对象的艺术学研究蓬勃发展,成果不少,这是有目共睹的。在这种情况下,作为现代马克思主义人文社会科学体系、文化科学体系中基本而重要的一个部门的马克思主义艺术学的学科建设的任务,便历史地、不可回避地提上了我们的议事日程。而在建设现代马克思主义艺术学理论构架和学科体系时,又必须把马克思的艺术生产理论放在一个十分突出甚至可以说是核心的地位,这也已经成为越来越多的人们的共识。本人曾经在一些文章中指出,马克思的艺术生产理论实际上提出了一种崭新的、系统的艺术理论,它的提出为解决艺术本质、艺术功能等一系列艺术学基本理论问题提供了根本的理论前提和基础。‘艺术生产’这一重要理论范畴,是统摄艺术种种基本规定的逻辑上的凝结点。马克思主义艺术理论中的其他种种理论命题、理论学说,诸如艺术意识形态论、艺术反映论、艺术审美本性论、艺术情感表现说等等,均可以在艺术生产这一‘逻辑凝结点’的基础上,纳入一个完整系统的、合乎逻辑的理论框架之中。” 6“艺术史作为艺术学研究中的应用研究领域,向来是艺术学研究中的重镇(艺术学从理论的抽象性与应用性的相互关系上可以划分为元艺术学、艺术原理和应用艺术学这样三个基本层次,其中,应用艺术学包括艺术史和艺术批评两个部门)。” 7 该文就是试图回答马克思的艺术生产理论对于艺术史这门重要艺术学科,究竟具有怎样的启示意义。在这篇论文中,我主要探讨了如下几个问题:一、“根据艺术生产理论划分的艺术三大基本类型” 8;二、“理解人类艺术发展的一种基本理论框架”;三、“关于中华艺术发展基本过程的一种思考”;四、“西方传统艺术的发展过程不具有普遍性”,等等。实际上,我的这篇论文,是在我参加李希凡先生总主编的十四卷本《中华艺术通史》的编撰、具体承担其中的第二卷《夏商周卷》(三代卷)分卷主编、撰写该卷的《导言》并发表论文《中国三代艺术的意义》(参见下文)的基础上,将中国三代艺术置于整个中华艺术发展的历史进程之中,乃至把它置于更为宏阔的整个人类的艺术发展的历史进程之中予以阐释,从而把我源自马克思艺术生产理论的有关人类艺术发展的逻辑与历史相统一的三大艺术基本类型的学说加以更具一般艺术学意义的理论化表达的产物。《20世纪中国的艺术史哲学》一文,则对艺术史哲学这门学科被引进中国后所留下的几处印迹,做了简要的梳理。 最近几年我发表的有关艺术史理论的文章主要有这样几篇。一篇是2019年刊发于《艺术学研究》杂志创刊号上的论文《艺术史三题》 9,这是我有关艺术史理论的最新思考成果,同时也是我对近年来学界有关艺术史问题的讨论乃至争论中所提出的三个核心问题的回应。其中,第一个问题,是“关于‘艺术史’‘艺术史学’的学科名称”,主要是针对有的学者主张将这两个学科术语区别使用,把“艺术史学”作为有关“艺术史理论”“艺术史之学”的学科术语来使用。而我则根据一般史学研究中的惯例,主张将这两个概念作为可以互换使用的同一概念来使用以免造成不必要的混乱。第二个问题,是有关“艺术史之学”或“艺术史理论”、“艺术史原理”即“关于艺术史本身的研究”究竟应该如何命名的问题,我明确主张使用“元艺术史”这样一个内涵和外延均更为清晰的学科概念为之命名。第三个问题,是关于“一般艺术史”的问题,主要是针对一些来自个别艺术门类的史学研究者(其中尤以美术史学者为多)对于以整个艺术世界系统整体为对象的一般艺术史、综合艺术史、整体艺术史研究的质疑,而为这种“一般艺术史”的合法性、可能性、必要性予以学理与现实两个层面的论证。 另一篇论文《论“艺术一般”》 10,主要是针对艺术学理论作为一级学科出现以来围绕它所展开的讨论予以思考和回应的产物。但该问题也与艺术史,尤其是“一般艺术史”紧密相关。 《亲近经典》 11是我的一篇演讲稿,所讨论的何谓经典、应该如何对待经典等话题,均是与艺术史研究具有密切关联的问题。我的一个基本看法是,对待经典,既要尊重它,要尊重经典的权威性,更要努力提升自己,去接近它,亲近它,与之做可以对话的知己。 二 以上所述,还主要是我有关艺术史理论的一些思考。在一段时间里,我还有幸直接参与到了艺术史的实际操作实践之中,所获匪浅。 我直接参与到艺术史的研究之中,主要起因于一个契机。这就是1996年,原中国艺术研究院老院长、著名红学家、文艺理论家、新时期我国艺术科学的主要组织者、领导者之一李希凡先生从领导岗位上退下来后,牵头承担起全国艺术科学规划重大课题、十四卷本的《中华艺术通史》的编撰工作。作为总主编,他力劝我承担起该课题“三代卷”即第二卷《夏商周卷》分卷主编的任务。当时,作为一位研究方向主要是艺术基础理论研究尤其是艺术学的元理论研究的青年学者,我自认为自己的知识结构不足以担此重任。但我最后还是经不住老院长的再三动员与勉励激励,“赶鸭子上架”,历经“十年辛苦不寻常” 12的艰苦努力,在著名中国古代音乐史学者、中国艺术研究院音乐研究所秦序研究员和著名青铜艺术学者、中国古代史学者、北京大学历史系孙华教授二位实力派艺术史学者的倾力协助下,由我负责的这一卷与全套《中华艺术通史》一起,于2006年6月由北京师范大学出版社出版。该卷共约六、七十万字,秦序兄(他也是全套《中华艺术通史》的副总主编之一)承担了书中有关乐舞艺术全部四章的撰写任务,这四章分别为:第一章《夏商周乐舞艺术概述》、第二章《夏商周歌曲与歌唱艺术》、第三章《夏商周器乐艺术》、第四章《夏商周乐律及其理论发展》;孙华兄则承担了书中有关造型艺术全部五章的撰写工作,这五章分别是:第五章《中国青铜艺术概说》、第六章《中国青铜艺术类说》、第七章《夏商周工艺美术》、第八章《夏商周书法与绘画》、第九章《夏商周建筑艺术》。我所执笔完成的是该卷一首一尾两个环节,即该书的《导言》和最后一章即第十章《诸子百家的艺术思想》。应该说,该分卷得以顺利完成,端赖他们二位的通力合作。我通过该分卷编撰工作的具体组织实施,不只近距离观摩学习了两位真正的艺术史学者极为出色的艺术史研究工作,我自己也在执笔撰写该分卷这两个部分的过程中,得以直接进入“艺术史”写作的实操环节,取得了令自己都感到意外的满满的收获。比如,我在为该书撰写《导言》过程中(自然要在孙华、秦序二位专家有关夏商周造型艺术和乐舞艺术各章研究成果基础之上予以总结概括,而不能向壁虚构),我以三代艺术史实为依据,结合我之前有关艺术生产理论的研究心得 13,把三代艺术史放在整个中华艺术发生、发展的历史长河之中予以观照,同时把中华艺术放在整个人类艺术发生、发展的宏阔视野中予以观察,从而获得了对于中国三代艺术的意义的一些崭新的认识,即中国三代艺术,与之前的中华原始艺术相比,它确立了一种全新的艺术历史类型。如果说中华原始时期的艺术,主要是一种“物质性实用目的艺术”为主导的艺术历史类型的话,中国三代时期的艺术,则确立了以“礼乐艺术”为主导的艺术历史类型。这种“礼乐艺术”,按其实质来说,就是一种“精神性实用目的艺术”,这是一种全新的艺术历史类型。而在三代的晚期,也就是战国时代的中后期,中华艺术又出现了朝着更新的艺术历史类型即“审美性非实用目的艺术”的过渡。这种属于未来的新的艺术历史类型,要到魏晋南北朝时期,才能真正站稳脚跟,确立其作为主导性艺术历史类型的地位。但在三代的晚期,这种艺术已经开始萌生滋长,为中华艺术的发展,开辟出崭新的境界。而且,中华艺术由原始时期的物质性实用目的艺术历史类型到三代时期的礼乐艺术即精神性实用目的艺术,再到魏晋时期的审美性非实用目的艺术,这一完整有序的发展链条与演进历程,正是整个人类艺术发展进程的典型的体现。因此,中华艺术的发展历程,在整个人类艺术发展历史的总格局中,更具有一般性、代表性、典型性。而西方艺术在古希腊时代出现短暂的辉煌之后,陷入漫长的中世纪,直到文艺复兴时期,才真正确立了人类艺术史上第三种历史类型即审美性非实用目的艺术的历史地位,因而它在整个人类艺术发展进程中,只不过是一个特例,而根本不具有一般性。由此,以往西方艺术史学研究中那种认为西方艺术的历史才是真正具有一般性、代表性、典型性的历史而东方艺术、中国艺术的发展仅仅是个特例,完全不具有一般性、代表性、典型性的根深蒂固的“西方中心主义”艺术史观,便会轰然倒塌。如果以此大艺术史观来看中国三代艺术的意义,那么,它就不仅在中华艺术发展进程中具有十分重要的意义,标志着一种新的艺术历史类型的确立,并开始向着另一种更新的艺术历史类型的过渡,而且它在整个人类艺术发展史上,也具有极其重要的意义,代表着人类艺术发展进程中的一个否定之否定的历史阶段和中介环节。在获得这样的认识基础上,我以这一新形成的艺术史观为灵魂,完成了《夏商周卷》导言的写作。在该分卷与整套《中华艺术通史》一起于2006年整体推出之前,我将该《导言》的内容整理成四篇学术论文《中国三代艺术的意义》 14《中国三代艺术的历史文化语境》 15《从艺术种类与艺术风格看中国三代艺术的发展轨迹与辉煌成就--再论中国三代艺术的意义》 16《中国三代艺术光辉成就略述》 17,先后在有关学术刊物上发表。 通过对于中国三代艺术的研究,我认识到,中国三代艺术在夏商周(包括春秋战国)大约十八个世纪漫长的历史时期内,创造了一个又一个辉煌,巍然耸立起中华艺术史上第一个古典艺术的高峰,在整个中华艺术史乃至中华文明史上做出了伟大贡献,在整个世界艺术史和文明史上也具有不容忽视的重要地位和伟大意义。对于三代艺术的成就与影响,如果从整体上予以概括,可以归纳如下: 首先,三代艺术完成了对于原始艺术的积极扬弃。一方面,三代艺术无论是在内容上、主题上,还是在形式上、风格上,都脱胎于原始社会后期新石器时代的艺术,对于原始艺术所形成的传统有一种继承关系;另一方面,与原始艺术相比,三代艺术实现了根本的变革和转型,成为青铜时代、世袭奴隶制社会所特有的艺术。 其次,三代艺术在整个中华艺术发展史上,确立了一种全新形态的艺术历史类型。这便是以礼乐艺术,也就是精神性实用目的艺术,取代了原始时期直接的物质性实用目的艺术而成为主导性的艺术历史类型。与此同时,审美性的纯粹艺术的历史类型,在这一历史时期也已开始萌芽,为后来艺术的真正自觉和独立奠定了初步的基石。 第三,三代艺术可以说在整个中华艺术的历史发展进程中,巍然耸立起古典艺术的第一个高峰。它以“乐”为当时整个艺术的代表,以礼乐一体为当时艺术的基本内涵和历史规定,在乐舞艺术和青铜艺术两大领域,创造了令人叹为观止的艺术辉煌;在语言艺术方面,创造了《诗经》《楚辞》两部经典性作品,成为历代诗人、艺术家所皈依的典范;在建筑艺术、书画艺术、其他工艺艺术等领域,也取得了足以值得中华民族骄傲的、具有中华民族特色的伟大艺术成就,并为后世艺术在这些领域的进一步发展和成熟奠定了初步的基础。 第四,三代艺术在许多方面,为此后中华艺术在各个历史时期的全面发展确立了基调。像三代建筑所体现的“允执厥中”的文化精神和艺术原则;西周艺术所体现的“中和”精神;三代绘画、书写艺术中的注重气韵生动、注重象征、抽象、传神写意的基本艺术精神;三代各种艺术共同体现的礼乐一体、审美与实用相结合、内容与形式相统一的艺术理想,特别是由孔子创立的儒家艺术思想和老庄创立的道家艺术思想,等等,均成为后世中华艺术发展的基本主题和基本精神。 近年来,对于中国传统艺术的阐释,我还特别强调了一种与中国古代儒道释哲学均有深切关联的“通”的观念,或叫“大通”精神,撰写了《中国艺术的“大通”精神及其当代意义》 18《中华传统文化的“大通”精神与古代丝绸之路》 19等论文。 在《中国艺术的“大通”精神及其当代意义》一文中,我认为“‘通’或‘大通’的观念与精神,是中国古典哲学同时也是整个中国传统文化最重要的观念与基本精神之一。这一基本的文化观念和文化精神体现于艺术的整个创造与接受的过程中,也便形成了中国传统艺术的一种显著的基本精神,即中国传统艺术的‘通’或‘大通’精神。” 在我看来,中华古典美学与传统艺术中所谓的“通”或“大通”,表现在很多不同的思维层面与文化的维度,是一个全局性、整体性的观念与精神,而不是局限于某些个别领域的观念,在整个中华美学与艺术的发展进程中起到十分重要的作用。古典美学、传统艺术中的所谓“通”,最根本的是讲艺术与“道”相通,与“一”相通,即所谓“艺通于道”、“道通为一”,等等。中国传统艺术的“大通”观念,还有一个极具中华民族美学特点的方面,即格外强调各门类艺术之间互相打通壁垒界限,相互借鉴、相互交融、相互结合。其典型的表现,如诗书画印融为一体;诗乐舞戏密不可分,等等。该文还将中国传统艺术的这种“大通”精神,与西方近代以康德为代表的“自律论”艺术观加以比较,彰显这种独具中华民族艺术特色的“大通”精神的当代启示意义。 《中华传统文化的“大通”精神与古代丝绸之路》一文,从美国学者、耶鲁大学历史系教授、东亚研究中心主任芮乐伟·韩森(Valerie Hansen)一部中国古代史著作《开放的帝国——1600年前的中国历史》(The Open Empire:A History of China to 1600) 20谈起,指出:“我们非常赞同韩森教授的判断。她的判断有充分的依据。古代中国,从总的基调来看,的确是一个‘开放的帝国’,她与外部世界保持着富有活力的交流、沟通。古代的丝绸之路,无论是陆上的,还是海上的,就是上述事实极好的证明,也是其最为典型的例证。”“我们所关心的是,古代中国长期以来能够保持对外开放的态势,在其背后一定有某种根深蒂固的、人们普遍认同的深层观念或意识作为支撑。假如人们普遍持有一种封闭的、排斥外来文化的观念和意识,怎么可能导致上述这种开放的态势长久得以保持呢?开放的帝国,源自帝国的人民的开放性的行为、开放性的实践。而这种开放性的行为与实践,只能是由人们的开放性的意识与观念所支配的。”“在我看来,这种开放性的意识与观念,就是中国古代思想体系中占有相当重要地位的‘通’或‘大通’的观念与意识。” 在我看来,中华传统文化中的这种“通”或“大通”观念,正是古代中国能够成为“开放的帝国”的深层的观念基础、内在的精神依据,也是古代丝路实践的观念依据。今天,我们弘扬丝路精神,需要认真挖掘、深入阐释这种“大通”观念,并让这种古老的智慧在今天重新焕发生机与活力,助力今日的一带一路的创造性实践。 三 如果说有关当代艺术思潮、艺术现象的概括、探讨,也可以归诸艺术史——当代艺术史研究范畴的话,自20世纪90年代到现在,我也写了数篇相关的文章。如《惊雷声声动神州——论改革开放前夕艺术之潮的涌动》 21《新时期美术思潮寻踪》 22《开放的艺术》 23《艺术格局新变的理论启示》 24等。 有关艺术理论的历史、艺术思想史、艺术学史的研究,是否属于艺术史的范畴?我是把它视为广义的艺术史研究范畴之内的。正因如此,我在主编《中华艺术通史·夏商周卷》时,执笔撰写了《诸子百家的艺术思想》这样一章。这一章的内容,此前我未曾整理成论文在杂志上发表过。但我近年来在几所高校为艺术学研究生开设《美学艺术学经典导读》课程,在讲解《诸子百家的艺术理论》这一课时,便是以此作为讲义内容的。诸子百家的艺术理论,是中国古代艺术理论的源头,为中国古典艺术理论的发展奠定了最初的基石,确立了中华艺术的基本传统与理论基调,并形成了以孔、孟、荀为代表的儒家艺术理论和以老、庄为代表的道家艺术理论这两大主导性艺术理论流派,在中国艺术理论史上地位极其重要。正因如此,有关中国春秋战国时代诸子百家的艺术思想、艺术理论,必然成为高校艺术学科本科生与研究生(包括硕士生与博士生)专业学习的重要内容。我也注意到,有关先秦诸子所提出的艺术概念、艺术观点、艺术命题、艺术学说,屡屡成为历年高校艺术理论或艺术概论相关科目硕博研究生入学考试的必考内容,不少考生恰恰因为对于其中的某些必须掌握的知识点存有理论上的盲点而与最后的录取失之交臂,颇让人惋惜。为此,我考虑将这部分内容略做一些文字处理,分别以《孔子之前艺术理论与批评的萌发》《孔子艺术理论与儒家艺术思想》《老子与墨子的艺术理论》《庄子艺术理论与道家艺术思想》《孟子、荀子对儒家艺术理论的发展》《战国时期其他学派的艺术理论》为题,收入我即将问世的专题论文集《艺术史论集》 25一书中,以便于读者翻阅。最近,我还发表了《试论儒家艺术理论的普遍意义与永恒价值》 26,进一步阐发以孔子为代表的儒家艺术理论的当下及未来的价值意义。 我还有一些成果,也属于艺术理论史或艺术学学科史的内容。只不过将镜头聚焦到了新时期即改革开放时代。其中的一篇《改革开放与艺术学的四个十年》,我曾以此为题在云南大学艺术学院做过一次学术报告,也曾在2018年秋于杭州师范大学举办的“全国艺术学理论学会年会”上做过大会主题发言,后应《民族艺术研究》杂志社之约撰写成文发表于该刊2019年的第1期,是从宏观上对艺术学在改革开放40年间发展、演进的整个历史,以十年为单位,做了一个极概略的回顾总结。其余几篇,则主要是从个人求学、从学、科研的亲身经历中几位对于自己的艺术理论、艺术科学研究给予了直接而巨大的帮助和影响的前辈学者学术贡献、学术历程、学者风采等等的回顾与总结。如《“十年辛苦不寻常”——追忆李希凡先生对艺术学的非凡贡献》《理论大家 青年导师——忆陆梅林先生》 27《导师林焕平教授70后的大家风范与青春风采》 28《在新时期美学总格局中看黄海澄的美学贡献》 29《从美术史论到美术学——谈邓福星的学术成就》 30《无私奉献 忘我工作——深切悼念张潇华同志》 31等。我也将这些文字收录在我上述专题论文集《艺术史论集》中,意在为当代艺术学史留下一点有温度的学术记忆与历史记录。 除了上面提及的艺术史研究成果外,我还有其他一些艺术史方面的相关成果,主要包括有关国外艺术学史、艺术理论史的一些论文;有关中国20世纪艺术理论主题史、一些艺术学分支学科、交叉学科的学术史的论文、艺术学升格为门类学科后我与我的团队每年撰写的学科发展报告,等等。这里不多赘述。 与艺术理论史、学术史相关的成果,我还有几篇文字,可归之于“基于个人视角的学术回顾”。这几篇文章,主旨是对改革开放40年来的艺术学的历史以及当下的艺术学的发展,提供一个“基于个人视角的”观察与思索。其中,《<文艺研究>对我的艺术学研究的支持》 32《<文艺研究>与我的学术写作》 33均为应《文艺研究》杂志编辑部之约,分别于该杂志创刊20周年(1999年)和40周年(2019年)完成的“命题作文”,较详细地记述了我与《文艺研究》这份我国改革开放之初创刊的有关文学、艺术研究的顶级刊物结缘的经过以及该刊对我的学术写作的大力支持。《“反思”的旅程——我的学术之路的回顾》 34《元艺术学30年》 35两篇,也是应相关报刊之约,于前几年完成的回顾个人学术探索过程的文章。 2016年5月17日,习近平总书记主持召开全国哲学社会科学工作座谈会,并发表重要讲话,提出构建中国特色哲学社会科学三大体系即学科体系、学术体系、话语体系的重大时代课题,引起了包括艺术学在内的我国所有人文社会科学领域的高度重视。近年来,在人文社会科学各个领域,广泛开展了对各自学科三大体系的积极探讨,艺术学当然也不例外。《探索中国艺术学的知识体系——基于个人学术视角的回顾与反思》 36一文,便是2019年应《文艺研究》之约,对本人在改革开放时代对于中国艺术学知识体系(包括其学科体系、学术体系、话语体系)艰苦思索的过程的一个比较全面、系统的回顾、反思。但限于篇幅,在这篇文章中,实际上对于自己有关中国艺术知识体系的总结,仅限于学科体系和学术体系这两个方面,对于自己在话语体系方面的思考,尚未及展开。恰在此时,惠州学院李若飞博士要对我就构建艺术学三大体系问题做一次学术访谈。于是,我得以借此机会,一方面对前文中有关学科体系、学术体系的总结回顾做若干补充,另一方面也是更主要的方面,是对前文未及展开的话语体系的思考,做一个初步的梳理。 37这两篇文字的发表,意在积极参与当下围绕构建中国艺术学的学科体系、学术体系、话语体系的学术对话。 2020年初夏,于深圳南山瞻云居 参考文献: [1] 该译文在收入拙编《国外现代艺术学新视界》(广西教育出版社1997年版)时,题为《现代艺术史学的基本课题——艺术、历史与风格》。该文译自山本正男监修《比较艺术学研究》第四卷《艺术与风格》,日本美术出版社1980年初版。著者吉冈健二郎,日本当代美学家、艺术学家,原京都大学文学部名誉教授,主要著作有《近代艺术学的成立与课题》、《为了学习美学的人》等,译著有D·弗莱(D.Frey)的《比较艺术学》等。 [2] 拙著《元艺术学》在第十一章《艺术史哲学的基本问题》之前的第十章,即是《描述、解释与规范:元批评学的构想》。 [3] 李心峰:《元艺术学》,广西师范大学出版社1997年版,第306页。 [4] 李心峰:《艺术生产理论与艺术史研究》,《马克思主义美学研究》第3辑,广西师范大学出版社2000年版。 [5] 李心峰:《20世纪中国的艺术史哲学》,原载《20世纪中国学术大典·艺术学》卷,福建教育出版社2009年版。本文原为《20世纪中国学术大典·艺术学》卷所撰写的有关“20世纪中国艺术史哲学研究”的辞条,刊载于该“大典”时,标题简化为“艺术史哲学”。 [6] 见拙作《再论从马克思艺术生产理论看艺术的本质——兼与邵建同志商榷》,《文艺争鸣》1991年第6期。 [7] 见拙作《艺术学的构想》,《文艺研究》1988年第1期。 [8] 在《艺术生产理论与艺术史研究》一文中,我认为:“马克思的艺术生产理论为我们提供了一种全新的艺术本质观:这就是在艺术与一般生产和一般精神生产的系统的逻辑联系中,在艺术与物质生产和其他各种精神生产形式、文化创造形式的联系与区别中,把艺术视为不同于其他各种精神生产形式的一种“特殊的精神生产”。“按照马克思的这一艺术本质观,实际上完全可以合乎逻辑地推演出这样一个关于人类艺术基本类型的逻辑划分体系:物质性实用目的艺术、精神性实用目的艺术、审美性非实用目的艺术” [9] 李心峰:《艺术史三题》,《艺术学研究》2019年第1期(创刊号)。 [10] 李心峰:《论“艺术一般”》,《艺术百家》2018年第1期。 [11] 李心峰:《亲近经典》,《人民政协报》2016年5月9日。 [12] “十年辛苦不寻常”这句话,是在《中华艺术通史》完成并于2006年6月出版之际,该书总主编李希凡先生将他新出的一本红学专著《<红楼梦>人物论》赠送给我、在扉页上写下的留言。在李希凡先生驾鹤西去一周年即2019年10月底,我以此为题撰写了一篇纪念文字,追思先生对于当代中国艺术科学事业的非凡贡献,尤其是他主持《中华艺术通史》这项有关中华艺术的大型综合性历史的宏伟工程的非凡业绩。见拙作《“十年辛苦不寻常”——追忆李希凡先生对艺术学的非凡贡献》,《传记文学》2019年第12期。 [13] 我有关艺术生产理论的研究成果,已收入我的专题论文集《艺术生产论的视野与射程》(中国文联出版社2019年版)。 [14] 李心峰:《中国三代艺术的意义》,《文艺研究》2001年第4期。 [15] 李心峰:《中国三代艺术的历史文化语境》,《民族艺术研究》2003年第5期。 [16] 李心峰:《从艺术种类与艺术风格看中国三代艺术的发展轨迹与辉煌成就--再论中国三代艺术的意义》,《云南艺术学院学报》2003年第1期。 [17] 李心峰:《中国三代艺术光辉成就述略》,《北京联合大学学报(人文社会科学版)》2004年第二卷第2期,总第4期。 [18] 李心峰:《中国艺术的“大通”精神及其当代意义》,《民族艺术研究》2016年第2期。 [19] 李心峰:《中华传统文化的“大通”精神与古代丝绸之路》,收入《2017“一带一路”文化艺术交流合作国际学术研讨会论文集》(郑长铃、高德祥主编),文化艺术出版社2018年版。 [20] [美]芮乐伟·韩森:《开放的帝国:1600年前的中国历史》,梁侃、邹劲风译,江苏人民出版社2009年版,2014年第二次印刷。 [21] 李心峰:《惊雷声声动神州——论改革开放前夕艺术之潮的涌动》,《北大艺术评论》第3辑,商务印书馆2019年版。 [22] 李心峰:《新时期美术思潮寻踪》,《艺术广角》1989年第5期。 [23] 李心峰:《开放的艺术》,《文艺争鸣》1995年第1期。 [24] 李心峰:《艺术格局新变的理论启示》,《社会科学战线》1995年第6期。 [25] 李心峰:《艺术史论集》,社会科学文献出版社,即出。 [26] 李心峰:《试论儒家艺术理论的普遍意义与永恒价值》,《美育学刊》2019年第3期。 [27] 李心峰:《理论大家 青年导师——忆陆梅林先生》,收入祝东力、鲁太光编:《回顾·前行——中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所建所暨<文艺理论与批评>创刊30周年纪念文集》,2016年9月,内部发行。 [28] 李心峰:《导师林焕平教授70后的大家风范与青春风采》,收入张利群主编:《精神永恒 风范长存——林焕平先生诞辰百年纪念文集》,广西师范大学出版社2012年版。 [29] 李心峰:《在新时期美学总格局中看黄海澄的美学贡献》,《南方文坛》2014年第2期。 [30] 李心峰:《从美术史论到美术学——谈邓福星的学术成就》,《美术观察》2015年第12期。 [31] 李心峰:《无私奉献 忘我工作——深切悼念张潇华同志》,《文艺研究》1992年第4期。 [32] 李心峰:《<文艺研究>对我的艺术学研究的支持》,《文艺研究》1999年第4期。 [33] 李心峰:《<文艺研究>与我的学术写作》,收入金宁主编:《<文艺研究>与我的学术写作》,文化艺术出版社2019年版。 [34] 《“反思”的旅程——我的学术之路的回顾》,《民族艺术》2014年第6期。 [35] 李心峰:《元艺术学30年》,《人民政协报》2018年4月23日第11版。 [36] 李心峰:《探索中国艺术学的知识体系——基于个人学术视角的回顾与反思》,《文艺研究》2019年第11期。 [37] 李心峰、李若飞:《构建中国艺术学的“三大体系”——李心峰教授访谈》,《艺术学研究》2020年第1期。 (责任编辑:admin) |