《乐记》的艺术创作符号论

时间:2025/12/18 02:12:11 来源:《贵州社会科学》 作者:彭佳 点击:次

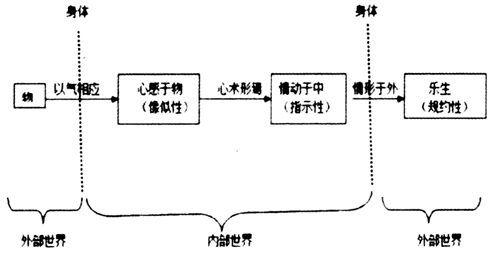

内容提要:《乐记》提出的“物感”模式,是具身感知的心物二元论范式的:心灵的超验性与肉身性俱在,是人作为艺术符号主体能够“与物相感”的基础。心与物以气相接而感,是对物之像似性的获得;情动于中,是指示性生成的阶段;而后乐生,是符号生产之规约性的形成。由于中国文化是强伦理编码的,《乐记》作为美学的典籍文本,其遵循强伦理编码而对音乐艺术创作提出的规约要求相当清晰。即使是在看似为《乐记》之对立文本的《声无哀乐论》中,这种强伦理编码的作用是非常突出的;音乐语法规则和伦理准则,是艺术过程的双重编码/解码标准。 关 键 词:《乐记》/符号过程/物感/编码/解码法则 作者简介:彭佳,西南民族大学副教授,硕士生导师,主要研究方向:符号学理论,艺术符号学,少数民族文学(四川 成都 610041)。 标题注释:【基金项目】国家社科基金重大项目“当今中国文化现状与发展的符号学研究”(13&ZD123)。 在中国古典艺术文论的体系中,“物感”说是最为重要的理论之一,而“物感”说的建立,以《礼记·乐记》为其滥觞。《乐记》是首部论述人在自然中如何“感物而动”、从而创作出艺术符号的中国古典美学作品,它“为后世的‘物感’言说奠立了一个‘感物起情’的基本范式。”[1]110就其具体的脉络而言,如黄伟伦所论,是一个“性静/物感/情动/乐生”的“依循准式”,而心物之感应,是在中国哲学所持有的、人与物“以类相动”的有机架构中展开的。[1]107-144可以说,《乐记》为人与自然物如何相感、从而进行艺术创作的问题,提供了中国文化的独特图示。“物感”、尤其是人心与自然之间的情感应和如何产生,又是如何影响之后的艺术符号生产的?在情感生发之后,艺术文本是怎样创作出来的,它的编码和解码原则何在?从符号学的角度出发,对这样的符号过程进行讨论,提出一个《乐记》的物感符号模式,并进一步阐明其艺术创作的编码/解码规则。 一、“物感”符号过程的哲学范式:具身感知的心物二元论 刘若愚在建立中国文学理论体系时,颇具洞见地将中国美学的“物感”说放置在世界文学理论的模式图景中来加以讨论。他将《乐记》、《诗纬》和《文心雕龙》作为中国文学理论中形而上范式的例子,认为无论诗者和乐者之心是mind还是heart,都具有形而上的性质[2]22-27:自然世界透过“心”才能够以诗歌或音乐艺术的形式得以表达和再现。既然自然世界是以“心”为主体来感知和再现的,“物感”学说的前提,就是中国文学传统中的心物二元论。这种心物二元论,是《乐记》所提出的艺术符号过程的基础。《乐记》认为,音乐符号是由“心”所生发的,这里所说的“心”,即意向性的载体,人的意识本身:它是“感物”的基础。而“物”,则是天地间的实存,是雷霆、风雨、草木、鸟兽、山水等具象的“万物”、“群物”,尽管它们本身是由“阴阳相摩,天地相荡”而“在天成象,在地成形”而生成的实在,其“象”与“形”,却必须通过作为符号主体的“心”所进行的符号认知活动,才能够被获得。因此,至少在对物的感知这一符号活动阶段,《乐记》所持的心物二元范式,与西方符号学对主体和对象之间的两分观点是有着相似之处的。 然而,与西方割裂式的物我两分法不同,《乐记》所秉持的心物二元论,是中国哲学传统中融合式的心物交融:人之心能够“随物感动,播于形气”,与物象交融激荡,生发创作。而心与物如何能够交融?究其原因,中国文论中所论之“心”,不仅仅是抽象的、进行逻辑判断的思维(mind),它还是情感性的、能够具身感知和体验的心灵(heart)与身体之交会,是一个融聚了身、心、灵的所在。《孔疏》谓心为“得气之本”,而“气”在中国文化中不仅可以是超越性的阴阳两气,是形而上的意识精神元素与宇宙的起点,也可以是风、雨、晦、明,是“体之充”,灌注血肉、具实形体的所在:故此,“心”既是生理上的“身之土藏”,亦是能够“感惟风”、“断是非”之“明堂”,是身心感受,也是能进行感知和判断的意识本身:用现象符号学家梅洛-庞蒂的话说,它不是“摆脱了肉体的心灵”[3],也不仅仅是“笛卡尔所谓散布在肉体上的心灵”[3],而是与身体互相包容的整体,这种整体使得“肉体穿透我们,包容我们”[3],能够整全性地感受和思考。 庄子与孔子所谈到的“心斋”,就是这样一个融聚了身、心、灵的所在:论者将“心”对“物”的认知分为三个层次,正好说明了“心”将身、心、灵三者相融的特点:“无听之以耳,而听之以心。无听之以心,而听之以气。耳止于听,心之于符。气也者,虚而待物者也。唯道集虚。虚者,心斋也。”刘若愚认为,“心斋”认知的第一层是身体的感官感知,第二层是概念认识,第三层是经由长期修习而养成的直觉认知(intuitive cognition),这个看法很有道理。[2]50然而,他未曾指明的是,这三层认知的关系并非相互否定的,相反,“心斋”作为认知物的主体,它产生的最高层次的认知,是在前两个认知上层层推进而来的:“心斋”之感物,从对像似性的生理感知,到指示性的判断,到规约性的、形而上的理解,这种连续性的符号意义过程之获得,不仅符合皮尔斯的符号过程模式,更说明了中国古典文论中的“心”,本身就是一个融合性的多维主体。 这种“具身感知”的心物二元式美学,在中国的古典文学与艺术著作中是非常普遍的,尤其是在对艺术活动的描述中,渗透着这一美学思想的论述更是比比皆是。李曙明认为这种“音心并举、主客兼顾”的范式描述了从感官推进到精神的艺术活动过程[4],的确如此。郭熙在论及山水画时提出的要义之一,即“身即山川而取之”:画者要以艺术形式重现山水景物,首先要“饱游沃看”,具身地感受山水之形神,才能做到心有所悟,景象“历历罗列于胸中”,度见“山水之意”。李梦阳云:“情者,动乎遇者也”,“遇者物也,动者情也,情动则会,心会则契,神契则音,所谓随遇而发者也”:物引发了具身感知,从而牵动心灵(heart)之“情动”与心神(mind)之应和,以成音文。而中国古典文论中关于“身”与“心”之共构关系的论述,从道家的“有身”至“无身”,儒家的《五行篇》到阳明心学,其间种种渊源与互证更是浩繁纷杂,非本文所能处理。无意卷入对中国古典文论之身心共构,对具身感知美学的宏大讨论中去,只是将其作为建构“物感”符号模式的一个起点,以此展开符号学的论述。 《乐记》一开篇,就提到了“心”的概念:“凡音之起,由人心生也”。此处的“心”,是一个“思维之心”与“情感之心”的融合体:首先,它认为所有的音乐艺术符号,都是由意识产生的,这一点和符号现象学的看法相当一致:符号不在人的思维之外,而是人的思维本身的产物——在这里,侧重点在于“思维之心”所产生的意识对音乐符号的生产作用。其次,《乐记》接下来说到,“人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声。”心灵能够被触动,说明它是情感之所在,而“形于声”的过程,就是将这种感受通过音乐符号表达出来:也就是说,音乐符号的创造者在创造的过程中,选择不同性质的音调,来表达自己不同的情感:“是故其哀心感者,其声瞧以杀;其乐心感者,其声蝉以缓;其喜心感者,其声发以散;其怒心感者,其声粗以厉;其敬心感者,其声直以谦;其爱心感者,其声和以柔。”在这个过程中,人的情感表达是通过以规约性为主的音调符号组合完成的,是一个第三性的符号过程。 那么,物是如何使人心有所动,即产生具身感受的呢?按《乐记》的说法,人们对自然物的不同感知的形成,在于对物之“气”的感应,因为在天地万物的形成中,“动静有常,小大殊矣。方以类聚,物以群分,则性命不同矣。在天成象,在地成形;如此,则礼者天地之别也。地气上齐,天气下降,阴阳相摩,天地相荡,鼓之以雷霆,奋之以风雨,动之以四时,暖之以日月,而百化兴焉。”[5]也就是说,天地之阴阳二气相互激发而成万物,人对于万物的感受,建立在对万物相通相生之气的感应之上,这种感应,是以身体为媒介,而直达心灵的。前文已经提到,“气”在中国哲学中作为构成宇宙万物的基本元素,既可以是形而上的,也可以是具实形体的。《论衡》有云,“天地气合,万物自生”,这种基本元素与人身贯通,成为人之元气所存、与“道”相接之根本:“真气者,所受于天,与谷气并而充身者也”[6],它充盈于人的身体中,与形而上的“道”相应相和,相互交感而生发情感,这就是《乐记》所说的“凡奸声感人,而逆气应之;逆气成象,而淫乐兴焉。正声感人,而顺气应之;顺气成象,而和乐兴焉。倡和有应,回邪曲直,各归其分;而万物之理,各以其类相动也。”[7]589这种在“气”之相应的基础上的“以类相动”,是“万物之理”,是身心同构的具身感受产生的机制。 对于这种具身感受的转化过程,《乐记》也有具体的论述:“夫民有血气心知之性,而无哀乐喜怒之常。应感起物而动,然后心术形焉。”“血气”是身体性的,也是具有情感与认知能力的主体,所谓“凡生天地之间者,有血气之属,必有知”也,因此,《乐记》将“血气”与“心知”并置,将符号主体作为身心同构的所在。然而,在进入符号过程之前,也就是具身的感受产生之前,主体并不产生情感,即“无哀乐喜怒之常”也。一旦主体产生了对“物”的具身感受,为物所动,而对“物”的进一步认知也就产生了:所谓“心术形焉”,即对物的区分、辨识和理解,以思维和情感之心为主体的认知生产:“实也,诚也,厚也,施也,度也,恕也,谓之心术。”“心术”本身,既是区分性、思维性的,也是情感性、体验性的,与“情起”紧紧关联。这个逐步推进的符号过程,其主体是具身性的、感应性的,这恐怕是中国古典“物感”说提出的美学理论最为特别和突出的部分。 二、“感物起情”符号过程的展开 对于音乐艺术符号产生的过程,《乐记》如是说:“乐者,音之所由生也,其本在于人心之感于物也。”[7]581也就是说,“心”只是“音”之所生的可能条件,“音”要真正产生,必须有“心”与“物”的遇合相感。在这个心物遇合相感的阶段产生之前,人本身是“性静”的,所谓“人生而静,天之性也”。这就出现了一个问题:“性静”之“性”何解?对于“性情”的概念,儒学思想家有着各自的理解和阐发,如朱熹、李翱等人偏向于将其理解为人之善恶本性、天性,而张载的“心统性情”论则主张将其理解为理性但总体上而言“性静”并不是指的是意识或意向性的静止,相反,它正好强调的是意识或意向性的存在:因为它接下来说的就是“感于物而动,性之欲也”。也就是说,不管“性”是“本性”、“天性”抑或“理性”,它都有着想要与“物”相遇合的趋向,而“物”对“心”的触动,反过来回馈了这种获取获义对象的趋向,这正印证了符号现象学的看法: 在符号过程产生的第一步,意向性主动地开启着对物之相关属性的寻获机制,而物之相关属性反过来回馈了这种寻求,意义因此被获得,这样一个双向的过程,被赵毅衡称之为“形式直观”。这个过程是互相的、同时存在的,很难说“物”与“心”的两端在这个阶段的存在中孰先孰后。 由于《乐记》对“物”的强调,不少学者都认为在其提出的美学过程中,“物”是先于“心”而存在的。如黄伟伦就认为“物”是“感物起情”之“触媒”,具有必要性和先在性,“具有第一性意义”[1]126。但是,如果按照“心统性情”论,“性”之存在,本身就是“心”的一部分,在“物感人心”的过程发生之前,它就已然存在。《礼记》本身对“性”之本源的解释为:“德者,性之端也”;既然“性”的本源是伦理性的、契约性的,它就必然是“思维之心”的一部分,在“感物起情”之前已存在。故此,“性静”并非指是它没有寻找获义对象的动态性,而是指的以澄明、平静的状态存在的心性或意识本身,用李泽厚等人的话说,“对外物的欲望是人的本性所具有,也是荀子所反复论述的‘人生而有欲’的意思”[8]391,而“人生而静,天之性也”,“则可能与荀子《解蔽》中所谓的‘虚壹而静’的‘静’有关系。”[8]391-392也就是说,“性静”之“静”,更多的是强调思维的清明、平静,它在“心”为“物”所感时,能够激发出情感,从而发生了状态的转换,由静至动,由性至情:这说明艺术创作是一个连续的、动态的符号过程。 然而,“心”与“物”的相感,即意识与对象物的遇合与意识对后者的感知,是否就能够产生音乐艺术符号了?《乐记》非常清楚地描述了这个渐进的过程:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也,感于物而动,故形于声,声相应,故生变,变成方,谓之音。比音而乐之,及干、戚、羽、旄,谓之乐。”[8]391-392心感于物,这是符号过程的第一步。物的相关属性被具身感知的主体所寻获,这种寻获的基础是主体与物的“气”之相感:因为在天地万物的形成中,“动静有常,小大殊矣。方以类聚,物以群分,则性命不同矣。在天成象,在地成形;如此,则礼者天地之别也。地气上齐,天气下降,阴阳相摩,天地相荡,鼓之以雷霆,奋之以风雨,动之以四时,暖之以日月,而百化兴焉。”[5]586也就是说,天地之阴阳二气相互激发而成万物,人对于万物的感受,建立人之生理和认知图示结构中的“气”与万物之“气”的感应相动上。这也是符号学视阈中,“物感”理论最为独特的地方:主体通过对“气”的感应来获取对象的相关属性,即“气之动物,物之感人”,身心之“气”与对象之“气”的互感,使得获义对象的相关性质能够被主体获得。 相关性质的被获得,从皮尔斯符号学的角度而言,是第一性、或者说的产生。然而,“心为物动”,从而获得对象的相关性质,这个过程是否仅仅停留在像似性上?皮尔斯是如此对像似性进行定义的:“……在现象中,存在着感觉的某些质……那种纯粹的品质,或本性,并非像看见一个红色的物体那样,它自身不是一个时间,仅仅是一种‘可能’……所谓‘感觉’,我是指某种意识中的一个实例,而这种意识既不包含分析、比较或者任何过程,也不存在于任何可以使一段意识区别于另一段意识的行为之中(即它不存在于整个行为中,也不存在于行为的一部分之中)。这种实例具有自己的实在品质,并且无论这种品质是如何产生的,该品质都不取决于任何的其他东西,它自身就是这种品质的全部。”[9]15-16如上文所说,“心为物动”,是以“气”之感应为基础的,所谓“以类相动”,类别与类别之间,已然含有比较关系。以此推论,“心为物动”应当是第二性、即指示性的,是带有判断性的符号阶段。 但是,如果仔细地阅读皮尔斯本人对第一性和第二性的区分,就能明白,“心为物动”这一主体与物的相遇,确实仅仅是第一性的。皮尔斯认为“它是红色的’(It is red)”是第一性,“‘这是红色’(This is red)”才是第二性,即,对对象性质的感受是第一性的,而对这种性质的范畴判定和反应才是第二性的,因为第二性,即指示性,它“作为一种单纯的感觉……总是具有某种程度(或强或弱)的生动性”[9]22。这种具有生动性的感觉,就是情感,是“感物”后的“起情”阶段,它是指示性的、方向性的,推动着主体要用行动来表达它自己,将其“形于声”。由此可以看到,从“感物”到“起情”,是一个从第一性发展到第二性的、连续的符号过程:它们在实际的感知过程中可以几乎同时发生(例如,看到竹影婆娑,就本能地产生沉静感),但是在逻辑上,“感物”的阶段必然是先在于“起情”阶段的。 那么,在“感物”阶段的“以类相动”,即,“气”与“气”的相应,它的范畴性如何解释呢?这就关系到生命符号学的一个基本概念:周围世界(Umwelt)。周围世界理论是生命符号学的奠基人于克斯库尔(Jakob von Uexküll)提出的概念,它指的是生命体的感知所覆盖、它自身所创造的世界,这个意义世界史基于符号关系而建立的。以身体为边界,周围世界可以分为两部分:内部世界和外部世界,也就是感知和行为世界,而动物如何对对象进行感知和反应,是由既定的功能圈(functional cycle)决定的。[10]尽管动物的符号活动是以指示性、方向性为主的[11],但是指示符形成的前提是主体必须感受到对象的相关性质,如此,它才能做出判断。然而,动物作为符号主体能够感受到对象的哪些性质,这是由其功能圈决定的,而功能圈本身是范畴性的,将对象分为“天敌”、“伴侣”、“食物”、“无关的中立物”四部分,并由此影响着符号主体的感知。因此,尽管符号主体的感知是第一性、像似性的,它却是建立在以第二性为框架的功能圈结构之上的,这两者不能混淆。 尽管周围世界概念在提出时,处理的仅仅是生理的、形而下的符号问题,但经过当代符号学的发展,已经被运用于对文化符号活动的讨论和分析,如塔尔图符号学家提出的“文化周围世界”理论,就已经开始周围世界的模式处理形而上的问题。[12]前文已经指出,“气”是一个兼具形而下性和形而上性的概念,如果我们将它视为中国“文化周围世界”的先验图式之构成元素,那么,它就预先决定了人作为文化主体在感受符号对象的时候,能够在“以气相应”的、范畴性的图示基础上“与物相接”,并且产生最初级的、对物的相关性质的捕获,获得符号意义过程的第一性。 然而,正如物感论所表现出的那样,在感物而创作的过程中,心之“感物而动”只是第一个阶段,“感物”则“心术形焉”,区分性的判断和情感必然出现,而走向下一个符号阶段,即“起情”。情之所起,是主体对对象具有“生动性”的反应,这种情感反应是直接的、自然的、类别化的反应,所谓“好恶喜怒哀乐藏焉,夫是之谓天情”。人有了情感,必然要表达,“情动于中而形于外”,和动物获得的指示符号必然要用身体表达一样,心灵感受到情动也必须用身体、或语言艺术符号来表达,而语言艺术符号的表达,就伴随着符号过程第三性的产生:它必定是规约性的。这个过程,可以用下图进行描述:  从图中可以看到,“感物起情”以及随后“乐生”的符号过程,是符号主体通过具身感知,从外部世界获取了物的相关性质(像似性的产生),从而被触动,产生区分性的思维和情感(指示性的产生),并在此通过身体(肢体、语言、艺术符号),将其进行表达(规约性的产生)的过程;而作为中国文化元语言的“气”的存在,先验地决定着物感的形成—物的相关性质如何“以气相应”,而被主体获得。那么,在“感物起情”之后,“乐生”的符号活动如何展开,即,《乐记》是如何对艺术创作的过程进行描述的呢?事实上,这是一个从符号到符号文本的发展过程,其间最重要的编码原则,就是音乐语法与伦理法则。 三、《乐记》的音乐编码与解码法则:以《声无哀乐论》为对照 人心为情感所激荡,人就自然而然要发声,用符号表达自身情感,这就是“形于声”。此时,“声”是无秩序的符号,是人之情感的表达:它可以是生理性的,和动物的“前音乐”符号类似,只是感受的传达,故此才有“知声而不知音者,禽兽是也”之语。但人的音乐符号与动物“前音乐”符号相比,更大的不同是,即便是单个的音乐符号,其表达法则也是规约性的、文化性的:我们早已发展出一整套相对固定的音乐法则,用不同的声调来表达不同的情感,这就是《乐记》所说的“其哀心感者,其声瞧以杀;其乐心感者,其声蝉以缓;其喜心感者,其声发以散;其怒心感者,其声粗以厉;其敬心感者,其声直以谦;其爱心感者,其声和以柔。”音乐符号的声调可以表达情感,这是由音乐系统的整体法则所规约的,如佩基莱(Erkki Pekkila)所说的,“一个特定的和弦有某种特定的意义,一把小提琴的声音也有某种特定意义等等……音乐能表达强烈的感情。”[13]在这种规约性之下,艺术家在进行表达时,必然将自身的创作按照音乐系统的法则进行组合,这就进入了“声相应,故生变,变成方,谓之音”的阶段。 在这个阶段中,声音在相和相生中产生种种变化,并经由一定的形式整合,按照音乐的语言规则组合在一起,产生了初步的秩序和美感:《乐化》中说“乐不耐无形”[5]598,即音乐符号必须有相应的文本形式来表达,单个的音乐符号难以表意;而“音”的产生,就是其文本形式的初步形成。这个文本形式的基本音乐语言,包括《乐记》中提到的“曲直”、“繁瘠”、“廉肉”、“节奏”,即音乐声调的跌宕起伏,器乐和声的繁杂和简洁,声音的亮度和快慢等等:经过这些音乐语法组合而成的音乐文本,已经有了形式美感。然而,尽管此时的音乐文本已经有了“形”,却还不能算为“乐”,因为它的编码还必须遵守更高的伦理法则,所谓“形而不为道,不耐无乱”,音乐如果不能起到伦理教化之功,就只能停留在“知音而不知乐者,众庶是也”的阶段。而“乐”之“道”何在?这就回到了“以气相应”的元语言上,声与气是可以相接相对的;而“气”的伦理性,成就了“乐”的伦理性。 《乐记》中如是说:“凡奸声感人,而逆气应之;逆气成象,而淫乐兴焉。正声感人,而顺气应之;顺气成象,而和乐兴焉。倡和有应,回邪曲直,各归其分;而万物之理,各以其类相动也。”如何相动?在音乐形式上,“以干、戚、羽、旄舞之”;在伦理意义上,“礼乐之情同”,必须遵守与天地相亲相和、同时将事物有序分别的法则:“乐者,天地之和也。礼者,天地之序也。和,故百物皆化。序,则群物皆别。”按照这种伦理法则,才能创造出具有教化功能的音乐文本表明“亲疏、贵贱、长幼、男女之理”,“用于宗庙社稷”,以善民心。 由于伦理性是儒家文化的元语言法则,因此,在《乐记》看来,对音乐文本进行接受解码时,这种伦理符码也是强制性的、必然起作用的:“志微噍杀之音作,而民思忧;啴谐、慢易、繁文、简节之音作,而民康乐;粗粝、猛起、奋末、广贲之音作,而民刚毅;廉直、劲正、庄诚之音作,而民肃敬;宽裕、肉好、顺成、和动之音作,而民慈爱;流辟、邪散、狄成、涤滥之音作,而民淫乱。”[5]598音乐文本的意义必定要用伦理性法则来进行解读,这是《乐记》为代表的儒家经典非常具有代表性的观点。然而,在后来的古典艺术理论发展中,这种强编码的观点却受到了不同程度的挑战,尤其是嵇康的《声无哀乐论》,对音乐创作的伦理性强编码提出了强有力的反驳。 作为魏晋风度的代表性人物,嵇康素以“越名教而任自然”之纵情放达而闻名,在《声无哀乐论》中,他提出了衡量与欣赏音乐作品的标准:天地之和。“和”是天地万物之律动的和合相应,它是音乐能够达到的最高境界,这与伦理性、与礼教无关。在《声无哀乐论》的开篇,嵇康即提出,“声”具有独立的、纯粹的自然属性,人所赋予它的情感表达是后来所附加的:“夫天地合德,万物贵生,寒暑代往,五行以成。故章为五色,发为五音。音声之作,其犹臭味在于天地之间,其善与不善,虽遭遇浊乱,其体自若而不变也。岂以爱憎易操、哀乐改度哉?”“声”是阴阳五行演变而生发的结果,它本身就是自然、自足的存在,其音调、强弱等属性不为外物所改变:这是说的“声”的物理属性,它的自有之“体”。嵇康用酒味的比喻来形容这种“声”这种“自体不变”的性质:“肌液肉汗,踧笮便出,无主于哀乐,犹簁酒之囊漉,虽笮具不同,而酒味不变也。声俱一体之所出,何独当含哀乐之理也?”较之于起伏易变的情感与人心,“声”的存在是恒定的,它自身的属性并不受外在的侵扰或影响而改变。为了强调这种属性的纯粹性,嵇康进一步提出了“声”独立于人心的地位,“然则声之与心,殊途异轨,不相经纬,焉得染太和于欢戚,缀虚名于哀乐哉?”在他看来,音乐要有美感,并不需要人心的感情投射,而只需遵循声乐自身的法则,做到“声音和比”,“及宫商集比,声音克谐”,就能够产生艺术感染力,是“感人之最深者”。 音乐作品要达到这种“和合”的境界,其最强有力的编码和解码规则是什么呢?《声无哀乐论》强调的,是声调的高低、节奏、曲折,以及它们的组合所产生的形式美感带给人的审美体验:“琵琶、筝、笛,间促而声高,变众而节数,以高声御数节,故使人形躁而志越。犹铃铎警耳,而钟鼓骇心,故‘闻鼓鼙之音,思将帅之臣’,盖以声音有大小,故动人有猛静也。琴瑟之体,间辽而音埤,变希而声清,以埤音御希变,不虚心静听,则不尽清和之极,是以听静而心闲也。夫曲用不同,亦犹殊器之音耳。齐楚之曲多重,故情一;变妙,故思专。姣弄之音,挹众声之美,会五音之和,其体赡而用博,故心役于众理;五音会,故欢放而欲惬。然皆以单复、高埤、善恶为体,而人情以躁静、专散为应,譬犹游观于都肆,则目溢而情放;留察于曲度,则思静而容端,此为声音之体,尽于舒疾。”这和《乐记》中提到的“曲直”、“繁瘠”、“廉肉”、“节奏”等音乐系统的形式法则是一致的,即,《声无哀乐论》和《乐记》一样,承认音乐的语法系统作为音乐作品的编码和解码法则,能够唤起听者的情感反应;但不同之处在于,《乐记》认为好的音乐作品应当能够引起和抒发喜怒哀乐之情,以适度宣泄的效果来达到最终的有序有度之伦理效应;而《声无哀乐论》却将音乐带来的自然情感反应仅仅视为性情的“躁静”和“专散”,认为只有这种对于音律的反应才是普遍性的,而喜怒哀乐尽管是人之常情,它们与音乐的关系却都是规约性、文化性的产物:“夫殊方异俗,歌哭不同。使错而用之,或闻哭而欢,或听歌而戚,然而哀乐之情均也”。由于各地习俗不同,对音乐情感性的感受往往不一致,音乐创作就难以实现适度宣泄情感、使人“乐而不淫,哀而不伤”的伦理秩序功能:“情之应声,亦止于躁静耳”,音乐所实现的,在更大程度上是美感功能,而非伦理功能。 然而,就如不少学者指出的那样,中华文化这一符号系统本身就是强伦理性的,它最为核心的元语言文本都有相当强有力的伦理符号编码规则。祝东就认为,儒家的礼乐符号系统尽管在先秦时期仅仅是诸子百家的一家之言,却在后来渐渐渗透了整个文化系统的意识形态。[14]道家文化,作为这一符号系统的另一类元语言文本,也是伦理性编码的;而浸润了老庄思想的魏晋学说,破礼乐以见“道”,最终实现天、地、人与万物的“气”之和合相应。在《声无哀乐论》的结尾,音乐创作的另一重伦理编码法则终于被揭示出来:“古之王者,承天理物,必崇简易之教,御无为之治,君静于上,臣顺于下,玄化潜通,天人交泰,枯槁之类,浸育灵液,六合之内,沐浴鸿流,荡涤尘垢,群生安逸,自求多福,默然从道,怀忠抱义,而不觉其所以然也。和心足于内,和气见于外,故歌以叙志,儛以宣情。”音乐艺术作为“追求自然”的重要手段,它的伦理法则并不在于对礼乐秩序的建立,而在于将人从礼乐秩序所规约的“合理”、“有度”的情感反应中解放出来,使人达到与天地和合的境界。从文化文本的编码/解码规则而言,声音是否关乎哀乐之情,并不是《声无哀乐论》之于《乐记》最为基本的反对,而对其伦理编码的破与立,才是真正触及到两者元语言之不同的根本;而这正是符号学的视阈能够揭示出的、更深的文化符号机制问题。 《乐记》作为中国古典艺术理论的重要作品,为艺术家如何对物生发出感受、并进行艺术创作,进行了详尽的描述,并提出了独特的物感创作论。从符号学而言,这种以具身感知的心物二元论为基础的创作过程,是一个从第一性渐进到第三性的过程,而“气”作为中国文化之先验图示的一部分,它的感应相接促成了物感的形成。另一方面,中国文化符号系统的强伦理性,也影响了《乐记》的艺术创作论,从它所描述的艺术过程之双重编码/解码—音乐语法和伦理符码规则中,就可见一斑。通过对《乐记》进行符号学的解读,能够更为深入地揭示出中国古典文论提出的文艺创作之机制和特征,具有重要意义。 原文参考文献: [1]黄伟伦.《乐记》“物感”美学的理论建构及其价值意义[J].清华中文学报,2012(7):110. [2]刘若愚,著.中国文学理论[M].杜国清,译.南京:江苏教育出版社,2006:22-27. [3]梅洛-庞蒂,著.眼与心[M]//刘韵涵,译,张智庭,校,倪梁康,主编.面对事实本身—现象学经典文选.北京:东方出版社,2000:783. [4]李曙明.音心对应论—《乐记》“和律论”音乐美学初探[J].人民音乐,1984(10):27-28. [5]陈戍国.四书五经校注本(一)[M].长沙:岳麓书社,2006:586. [6]南京中医学院中医系,编著.黄帝内经灵枢释译[M].上海:上海科学技术出版社,1986:465. [7]陈戍国.四书五经校注本(一)[M].长沙:岳麓书社,2006:589. [8]李泽厚,刘纲纪.中国美学史大纲:第一卷[M].北京:中国社会科学出版社,1984. [9]C.S.皮尔斯,著.皮尔斯:论符号[M].赵星植,译.成都:四川大学出版社,2014. [10]Jacob von Uexküll,Theoretical Biology,London:Kegan Paul,1926,p.xv. [11]Kalevi Kull,"Vegetative,animal,and cultural semiotics",Cognitive Semiotics,2009,4,p.9. [12]Riin Magnus,Kalevi Kull,"Roots of culture in the umwelt",The Oxford Handbook of Culture and Psychology,Jaan Valsiner(ed),2012,Oxford:Oxford University Press,p.660-661. [13]埃尔基·佩基莱,著.音乐符号学简明导论[Z]//埃尔基·佩基莱,戴维·诺伊迈耶,理查德·利特菲尔德,编,陆正兰,等,译.音乐·媒介·符号—音乐符号学文集.成都:四川教育出版社,2012:5. (责任编辑:admin) |