关于中国音乐理论话语体系的两个基本问题——兼及具体实践操作的相关思考

时间:2025/11/06 06:11:40 来源:《音乐艺术(上海音乐学 作者:蒲亨建 点击:次

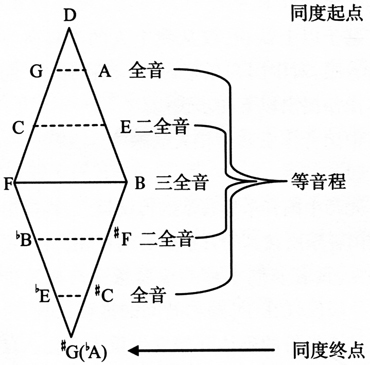

内容提要:文章对中国音乐理论话语体系的建立作出初步思考,认为建立该话语体系需首先厘清两个前提观念:一是中国音乐理论话语体系与西方音乐理论话语体系的基本关系问题;二是中国音乐学诸学科话语之间的逻辑关系问题。并对此提出了创新性的初步见解。文章最后,对中国音乐理论“形态学”话语体系提出自己的具体操作思考。 关 键 词:中国音乐/理论话语体系/西方音乐 作者简介:蒲亨建(1956- ),男,华南师范大学音乐学院教授,博士生导师。广州 510631 建立“中国音乐理论话语体系”(下称“中国话语体系”)的呼声,如果从20世纪初叶赵元任的民族和声观算起,已经过或断或续、若隐若现的近百年酝酿,在20世纪后期有关“母语”回归的话题讨论中更掀起过一阵不小的高潮。时至今日,似确乎到了蓄势待发、呼之欲出的重要关口。 之所以再次将此问题推到前台,乃因近百年来受西方话语影响的深重,以至中国话语已濒临严峻的生存危机。 中国话语体系,是一个有机整体构成。它涉及中国音乐形态学、中国音乐教育学、中国音乐美学、中国音乐史学等等学科领域的群体“话语”建构问题,可谓牵一发而动全身;同时,建立一种“体系”,也相当考验我们的相关认识能力与水平。因此,它既需要激情,更需要冷静的思考。 如果不反思、调整甚至超越惯有的思路,我们又将再次回到近百年前“西化”还是“国粹”抑或“改良”三岔路口的原有起点。 在我看来,讨论这个话题之始,首先需要解决两个基本问题。 第一个问题是:中国话语体系,是将现有话语体系全部推倒,重建一个中国音乐独有的、全新的话语体系,还是在搜寻、延续中国传统音乐话语遗存的过程中,横向观照西方音乐话语体系,从中寻得一个科学合理的切入点?或直截了当地问:要建立中国话语体系,首先需要确认:中西音乐是不是两个完全不同的体系? 第二个问题是:中国话语体系的建立,是各个学科相互平行、各自为政的全面开花,还是应以某个学科的话语建立作为基本或率先的突破口?这个问题,不仅涉及对音乐学诸学科间相互关系的重新认识问题,也是我们理顺中国话语体系的内在关系所需面对的基本问题。 这两个基本问题不弄清楚,我们的进一步的讨论将会重新陷入困境。 一、话语体系的中西关系问题 欲建立中国话语体系,必须对近百年来西方音乐理论话语对中国话语的影响做出深刻反思。这就要首先搞清楚中西音乐的关系问题。具体地说:首先要搞清楚中西音乐的共性与个性关系问题。 中国音乐具有不同于西方音乐的丰富的独特个性,这是没疑义的;中西音乐也存在着彼此相通的共性,应该也没有太大的争议。争论的焦点仅仅在于:我们应该将其共性还是个性作为观察的基础?或者说:怎样把握其共性与个性的关系问题?在我看来,认识的分歧主要在这个基本问题上。 有个比较有代表性的看法:“在更深的层次上,中国乐理和西洋乐理的差异很大,这个更深的层次便是和声音的四个物理性质相联系的、音乐艺术最根本的层次。”①因此,在一些颇有影响的中国乐理或中国民族乐理教材中,由于受“中西乐理之差异乃深层次差异”观的影响,几乎完全抛弃西方乐理的观念与术语,试图建立一套全新的中国“话语”。《音腔论》②的音腔“动机”说,亦视具中国特色的“音腔”为中国音乐结构体系之源,由它衍展成了中国音乐的整体构成。这种“独吾一家”的认识论与操作论,在当下的中国话语中颇为盛行。 可以说,在近二十年来的中国话语中,“国粹”派占了绝对的上风。 然而,这些话语是否真正与中国音乐的实际情况密切对应? 我们先来看看中国音乐已有的传统话语: (一)中国的“调头说”与西方的“主音说”,有无某些内在关联之处? 在中国传统音调话语中,有一个不同于西方“主音”的“调头”概念。当然,对中国音乐来说,我赞成用“调头”概念取代“主音”概念。但我们必须注意在“中心”这个含义上说,它与调式主音概念有着潜在的相通之处。之所以称它为“调头”而非“主音”,区别仅仅在于,由于受“音主”背景中心的牵制(详后),“调头”的中心地位相对弱化了,必须提醒:这种量的弱化,并没有导致其质的改变。 (二)中国的“板眼说”,它与西方的“节拍说”,有无内在关联之处? 迄今的教条告诉我们:西方音乐的节拍主要通过轻重音的律动关系予以显示。然而我们发现:中国音乐的节拍,却往往并非主要通过轻重音的律动关系来显示。我在《序组、分组、解组——我国民族音乐的三种节奏模式》③中对此提出了一种解释:我国民族音乐的节拍显现,主要是通过节奏序列的周期反复、节奏序列的结构复合以及两者的综合运用三种方式予以体现。既然如此,结论似乎是:中国的节拍观念与西方的节拍观念完全不同。真的是这样吗?我们来看看苏联音乐学家克列姆辽夫是怎么说的吧:“值得注意的是,一般都把节奏概念与节拍概念严格地区分开,节拍不是别的,而是某些节奏规律的逻辑整理和形成。例如3/4小节可以配以无穷多的节奏,但尽管如此,最多样的3/4小节也由于具有节拍形式固定下来的共同节奏基础而互相类似。”④克氏所言,可谓一语道破天机:从节拍显现的内在机制上看,正是其相应的节奏序列的逻辑关系使然。中国音乐如此,在克氏看来,西方音乐也不能例外。不同之处仅仅在于:西方音乐藉“轻重音”律动强化了这种逻辑关系;而中国音乐之节拍显现则并非借助于轻重音律动,其节拍效应固有所淡化却仍明显可见。从这个意义上说,中西音乐在节拍观念上实有着潜在的相通性。 一个明显的佐证是:《北风吹》这首歌曲被按隔两拍一个重音的奇数轻重音关系记为3/4拍。但请大家试听或试唱一下,它是否给人并非3/4拍而是2/4拍的感觉?为什么我们的听觉会有这种2/4拍的判断?我的解释是:它的节奏序列是按偶数一个复合单位的逻辑连锁关系呈现的。我们听觉的自然选择,“首选”的是其节奏序列关系,而非轻重音关系。再试听或试唱一下:《北风吹》这种按奇数一个“律动”单位的唱法,是否显得十分牵强与别扭对吧?何以如此?因为它的3/4拍记谱,违背了其偶数节奏序列的既定逻辑结构关系,因而并非真正的“律动”,而是一种违背其自然“律动”关系的人为施加物。 我曾在《聂耳歌曲创作成功之道初探》⑤一文中提到一个现象:自20世纪初西方音乐输入中国以后,国人对它的接受过程并不痛苦、漫长;中国作曲家们运用西方作曲方法创作具有西方风格作品的过程也很短暂。这种现象说明了什么?如果说中国音乐与西方音乐各自自成一体的话,是很难解释这种自然交接过程的。这种现象提示我们:中西音乐之间必定有着某种或隐或显的相通之处,并非格格不入。 我们在建立中国话语体系之始,不能不思考这种现象。 进一步的思考是:在中西音乐的关系上,什么是它们之间的共性?什么是它们之间的个性?这些共性与个性各占多大比重?更严格地说:在中西音乐之整体关系的相互比较中,其间的共性特征与个性特征何者居于底层、中层或表层?这样的纵横比较思路,应更具有合理性。 可以打一个“形象”的比喻:中西音乐的比较,类似中国人种与西方人种的比较。可以肯定地说,中国人与西方人之间肯定有诸多“个性”特征:如前者黑发、黑眼(且平)、皮肤细腻、肤黄、个儿矮、三围与身高比例“欠佳”……后者金发、碧眼、个儿高大、孔粗毛密、体味儿浓重、高鼻、凹眼等等个性特征。 但再作进一步的比较,两者之间却有着共性特征:即他们都具有“人”的某些固有的共性:无论头、四肢、眼、鼻、耳、嘴乃至各个器官的位置分布,都没啥差别。也就是说,在这些共性特征上,并没有“中西之别”。 这就产生了两个问题:第一,上述共性与个性,有没有层次之分?第二,如果有,何者居于基础层次? 对第一个问题,我想大家可以接受以下判断:两者之间没有差别的共性特征,与赖以区别两者的个性特征,并非居于同一层次; 既然有层次之别,那么第二个问题的答案随之昭然若揭:共性特征位于底层。个性特征位于中层或表层。 现在来看看中西音乐之间是不是也有着类似的情况。 中西音乐的个性显而易见:除如上所说的调式主音与调头的“中心地位”与节拍轻重音的规律性和非规律性等差异外,中国音乐与西方音乐不同的宫商角徵羽多调式运用、润腔、音高漂浮、大量的散板、独特的音色等等特征大量存在,这些差异毋庸置疑。 那么,中西音乐之间,有没有彼此相通的共性特征?如果有的话,是不是也居于基础层面? 这就来到了问题的关键之处。 第一,我们来看看两者的基础层面有什么东西。 1.从自然音材料来说,西方音乐没有逃出十二音材料的控制范围,中国音乐也没有逃出这个范围。几千年来,谁逃出这个范围没有?没有,想逃也逃不出去——这个十二音框架,就像如来佛的手心,牢牢地掌控着中西音材料的运用范围。究其根源,乃基于五度相生的客观原理。五度链相生至两头的  ,形成了一个我所说的封闭的完形结构。⑥按童忠良先生的话来说,叫“两极相合”⑦。这个十二音材料具有中西“共享”特征,乃谁都得服从的自然规律,不是谁传给了谁,也不需要谁传给谁; ,形成了一个我所说的封闭的完形结构。⑥按童忠良先生的话来说,叫“两极相合”⑦。这个十二音材料具有中西“共享”特征,乃谁都得服从的自然规律,不是谁传给了谁,也不需要谁传给谁;2.从音阶构成来说,虽然中西音乐在具体结构特征上各有不同,但均没有逃出“七”这个数字的控制。为什么?这仍然是五度相生原理的内在结构规律使然:在五度链的相生过程中,七声出完之后,再行相生均再也不能产生任何新的音程。也就是说,在该七声之外再行相生出现的音,均不可能形成新的音阶结构。这就是中西音乐音阶均以七声为限的自然法则。⑧ 这是迄今我所发现的中西音乐基础层面的两个共性特征。 第二,往中层旋律构成层面看,开始出现共性与个性重叠现象: 1.在西方大小调体系音乐中,调式主音是唯一的中心。因此,西方调式诸音之间的逻辑关系非常鲜明;而在中国音乐中,由于五度链的背景中心的存在(即音主。在以往的认识中它是宫音,而我认为它是商音,童忠良先生的《商核论》⑨也有类似的看法,姑且不论),必然会削弱前景中心“调式主音”的地位,这个“前景中心”,在中国传统音乐理论中不称“主音”,称“调头”或“煞声”⑩。也就是说,在中国音乐中,由于背景中心的牵制,使得“主音”的中心地位明显地弱化了,旋律运动的轨迹也出现了或多或少或隐或显的随机性走向。但这个小中心的弱化作用依然存在。也就是说,迄今为止,我们在分析中国音乐的旋律特征时,无论使用“调式主音”还是“调头”的称谓,均承认这个中心的存在,此即我所谓的中层层面中西音乐的共性与个性的重叠现象之一; 2.在节奏与节拍的关系上,如上所述,西方音乐除节奏序列关系的呈现外,也强调节拍轻重音的运用;因而其节拍特征十分鲜明;而中国音乐则并不使用规律性的轻重音“律动”,故节拍特征有所弱化。正是由于中国的节拍特征主要依赖于节奏序列的规律性呈现而很少辅以轻重音律动,故一旦其节奏序列逻辑链的不同程度丢失,便会自然发生节奏时值运用的弹性收缩,这种弹性收缩幅度的大小,便是中国音乐中不同程度的时值松动离散直至散板所由产生的内在机制。(11) 如前所述,尽管中国音乐没有或很少像西方音乐那样运用轻重音律动来强化节拍特征,但正如克列姆辽夫所言,节奏序列的逻辑连锁关系,是节拍赖以形成的基本依托。在这一点上,中西音乐并无明显差别。因此,节奏与节拍的内在关系的一致性、节拍轻重音运用的差异性,此即我所谓的中层层面中西音乐共性与个性的重叠现象之二。 第三,表层层面: 由以上纵向层次线索可以推断:“音腔”(或润腔)、光怪陆离的音色(包括器乐与人声)、大量的自由“节拍”“中立音”(12)、不同民族的音高特点(如苗族的  )……以及各种各样具有中国特色的“细节”特征,则是由共性底层延及中层直至表层的分化发展现象。 )……以及各种各样具有中国特色的“细节”特征,则是由共性底层延及中层直至表层的分化发展现象。二、话语体系的学科关系问题 本文引言提到的第二个问题:中国话语体系的建立,是各个学科相互平行、各自为政的全面开花,还是以某个学科作为基本或率先突破口?这个问题,涉及对音乐诸学科相互关系的重新认识的这个重要前提。 音乐学诸学科之间的关系如何?迄今为止,尚未纳入讨论之列。一般来说,它们之间并无高低之分,而是各有所宗。按文化相对论观点看来,它们之间根本没有可比性。 但在其他人文跨学科研究领域,已有学者提出“学科渗透”“学科横移”“学科超升”三个“层次”说。(13)如将哲学与数学纳入“学科超升”范畴,即这两个学科可从宏观或基础层面对诸多现象做出“根本”的阐释。也就是说,哲学与数学,并不具有某种具体的特殊性,因而是一种“高层次”的学科。这种见解,并不囿于学科之间单一平面的横向比较,实质上增加了一个新的维度:提出了对不同学科之间纵向层次关系的判断问题。 音乐学界诸学科的层次关系判断,似乎要复杂一些。不仅它的判断标准更加细化。更为重要的是,它涉及音乐本身的特殊性问题。 作出这种层次判断有何意义?在我看来,在中国话语体系的建立上,非同小可。 我提出的问题是:我们可不可以不顾及诸学科的内在关系问题,相互平行、互不干涉地各自谈中国音乐美学话语、中国音乐心理学话语、中国音乐史学话语、中国音乐教育学话语……这些种种话语的构建,有没有、要不要一种基础性的、根本性的话语作为内在支撑? 首先,音乐理论话语体系的建立,它面临的对象是音乐。没有了音乐,所谓种种“话语”,将无从谈起; 那么,音乐学诸学科中,何种学科与音乐的关系最为紧密? 我认为:它是音乐形态学。这个看法并非是我对它情有独钟。请大家冷静地回顾一下:西方音乐理论话语体系,首先或主要是以什么话语注入中国“话语体系”的?是它们的音乐美学话语?音乐心理学话语?音乐史学话语?音乐教育学话语?不,是他们的音乐形态学话语。 西方的坚船利炮在打开吾国国门的同时或前后,“侵入”中国的音乐文化是他们的音乐;首先轰晕我们的脑袋、继而让我们慢慢回神,模仿着干的,是他们的音乐;随后,相应的乐理、和声、作曲观念与技法等等音乐形态学话语纷至沓来。 我们所说的西方音乐理论话语体系,从根本上说,不就是他们的音乐形态学话语么?自赵元任始而意识到“危机”的中国和声说,不也正是试图建立中国话语体系之滥觞? 音乐美学若要建立其话语体系,离不开“美”这个话题。没有了音乐的存在,“美”从何来?何谈其“美”? 音乐心理学研究音乐在人脑中的反应机制,没了音响的对应,大脑对什么东西作出反应? 音乐教育学离开了音乐,教什么?只谈音乐教学法?没有音乐的存在,何谈音乐教学法? 音乐史学比较复杂。可以只研究作家不研究作品,对吧?或问:你研究谁?总不能研究马克思吧?只研究朱践耳的生平不研究他的作品,总可以吧?再问:为啥要研究他的生平?恐怕只能回答:因为他有高级作品。最后,还是得拿音乐说话。就算你研究白居易,他啥作品都没有,总得研究他的音乐见解吧?他若没有“此时无声胜有声”“大珠小珠落玉盘”的音乐形态观,你的研究也将黯然失色甚至失去意义。 推而及之,可以认为:几乎音乐学诸学科及其诸门类都或隐或显地与音乐本体有着欲断还连的联系,它们之间不可能是一片中空地带。无论过去还是当下,无论什么门类、专题的研究,我们固可以看到种种遮蔽音乐的“言它”之说,但这种遮蔽音乐的研究,如果不是暂时的,也是虚弱的;它的话语可能貌似深刻恢弘,实则底气不足而悬空漂浮。我们的研究,无论选什么角度、用什么方法、采什么对象、取什么截面,都必须是与音乐相关的种种“活动”。其研究若欲真正达到深化,都躲不开音乐的最终审核。你可以研究乐社、乐班的构成与历史,然倘若没有音乐的存在,乐社、乐班也就不复存在;研究一个没有音乐的“乐社”毫无意义。你可以研究乐论,但乐论之所论也必须是音乐,若乐论所论不是音乐,就不叫乐论;若对该乐论之所论一无所知,研究也同样失去价值;你可以研究乐人,但这个乐人之所以值得研究,是他有拿得出手的音乐(而不是其他)。我们可以听你讲故事,但你如果要把这个故事真正讲透,让我们真正满意,就不可能永远遮遮掩掩,逃避我们关于“音乐”的进一步追问。 当然,我们可以看到林林总总的大量文论完全不涉及,哪怕暗示任何音乐的存在。不出意外的话,我们只能将它们当作故事来听。会讲故事的,的确可以让你感到非常舒服,就像啜茶品咖啡看林语堂、梁实秋小品杂文时的心境一模一样,不仅一点儿不受累,“精彩”“高潮”之处还能让你会心一笑,击掌称绝。如果你认为学术就是这样炼成的,那我无话可说。 有个看法可能让人难以接受:没有了音乐形态的奠基(哪怕它的起步状只是幼稚的Do Re Mi Fa Sol),其他一切音乐学理论学科将无从发生,一切音乐学理论学科都在它的基础上衍生。 音乐形态学在音乐学诸学科中,具有其作为“基础”的纯粹性与唯美性。我们承认它与物理学、数学等学科的关系至为紧密,但正因为如此,我们可以说,它更多地与自然科学思维相联系,更多地具有逻辑严密的自足性话语构成;这种非广泛借助它援辅佐的自足性话语体系,正是所谓“基础”层面所需具有的基本特质。 音乐形态学,紧紧地、如影随形地伴随着音乐本体而存在。在我看来,音乐学诸学科,也像人的形体构成;音乐形态学,是赖以支撑人体的骨骼,它虽与筋肉相连却不失其自身结构的刚性特征;筋肉若失却了它的支撑,则可能坍缩成泥。 因此,建立中国话语体系,首先应着力于其音乐形态学话语体系的建立。当然,这并不是说只有等到音乐形态学话语体系的建立,才可进行其他学科话语体系的探索。提出音乐形态学话语体系奠基说,旨在表示:诸学科话语体系的建立,需要时刻观照、维系诸学科话语之间的内在的联系。而以音乐形态学“话语”为据,庶几可为之奠定坚实的基础与明确的坐标。 三、中国话语体系初步设想——以音乐形态学为例 基于以上认识,仅从我个人的学科研究范畴着眼,对中国音乐形态学“话语体系”的具体操作提出以下初步设想。 中国音体系话语相关概念 (1)音主 此乃中国音乐形态学的传统概念,其提出了中国音乐所独具的背景中心的存在,实乃真知灼见,具有非同小可的重要意义与保留价值。分歧仅仅在于,随着时间的推移,我们对音主具体身份的确认开始发生重大变化。自我1993年《宫音音主观念的乐律学悖论》一文对传统的宫音音主说怀疑开始,至1995年童忠良先生的《商核论》的三年间,共计4篇论文涉及商音的背景中心地位问题。(14)1996年我的《音主新证》一文,则明确提出以商音取代宫音的“商音音主”说,并辅以实例证明商音潜在的背景中心地位。(15)因此,无论在理论的自洽性还是实验的实证性方面,商音音主说都具有宫音音主说无法比拟的解释力。 (2)调头(或煞声) 这也是中国音乐形态学的传统概念,同样具有重要的保留价值。它隐约暗示出中国音乐主音的弱化及旋律走向的随机性特色,并与音主“背景中心”的牵制作用密切相关,理论阐释上可称之为“前景中心”。 以上两个概念及其实质,均可从五度相生原理中得以解释。(16) 以上两个概念,充分显示出古人的聪明与智慧,是需要加以理性分析、“择善而从”的重要遗产。 (3)偏音 这还是中国音乐形态学的传统概念。即:中国音乐中的Fa、Si两个音级,一般来说,并非具有西方音乐的功能音与导音功能。它们与五正声、五变音的地位均不同。这种不同,亦可以从以D(商)为起点的双向相生五度链中看出:  请看上图:以D为起点双向相生分别至F与B后,达到了音程疏远关系的极限(增四度),这个增四度是一个转折点:随后则作收拢性相生到异名同音  ,即形成上图由起点D到终点 ,即形成上图由起点D到终点 呈橄榄型收缩的“两极相合”(童忠良语)状,亦即我所谓的“完形结构”。 呈橄榄型收缩的“两极相合”(童忠良语)状,亦即我所谓的“完形结构”。在这个完形结构中,F与B是“中介”——它俩的前五个音是五正声;后五个音是五变音。即以F、B为中介,五正声与五变音构成了对称结构。这样一来,F与B就成了“两不沾”——它俩既不属于五正声,也不属于五变音。F与B(即Fa、Si音级)这种不偏不倚的特性,并不像西方音乐的Fa、Si那样具有特殊的“功能性”与“倾向性”,因此确实需要予以特殊命名。 对这两个音的传统的“偏音”说,古人很可能确实感觉到了它们的某种特性(比如Si不具有强烈的倾向性,通常并不作半音进行到Do;Fa也通常不半音进行到Mi,且不具有下属音的支撑功能)。现在的纠结仅仅在于:它应该保留其原有的“偏音”概念,还是根据上述分析,重新命名为“介音”或其他名称?可以讨论。 (二)中国节拍节奏相关概念 (1)板、眼 中国传统的“板”“眼”概念,一种说法是对应于西方的节拍律动轻重音概念。但实际上中国音乐的轻重音大多情况下并不具有规律性的“律动”性,因此,板眼律动说很不可靠。然而,中国音乐的节拍特征仍然存在,这种节拍特征既然主要不靠轻重音来显示,那板眼又是干什么用的呢? 如正文第一节所述,中国音乐的节拍规律具有由序组、分组、解组的层级过渡关系(17),即由规律性的节奏逻辑组合(序组)形成鲜明的节拍特征;过渡到略微松弛的节奏组合(分组)形成稍显模糊的节拍特征;最后再过渡到自由伸缩的节奏组合(解组)的“散板”。这种分级过渡的节拍体系,也可以看作以“分组”型节奏为中介的两极分化。因此在我看来,在缺少轻重音律动加以节拍强化的中国音乐中,板眼的“敲击”,主要是起一种“卡住节奏时值”的作用。特别是在“分组”型节奏组合中,为避免唱奏时值的散漫失度,板眼的“卡拍”,便显得殊为重要。至于其他诸如情绪、气氛渲染等作用,则不在其节拍基本功能讨论之列。 这样一来,在中国音乐的节拍概念中,板眼说便很可能退居第二层地位。 那么,决定中国音乐节拍规律的第一层概念是什么呢?愚以为仍然需要把握其最根本的节奏组合关系,亦即我所提出的“序组”型节奏概念(包括前述的“周期反复”“结构复合”“综合运用”三种形态)。从这个意义上说,中国音乐的节拍概念与西方音乐的节拍概念具有部分相通之处。但必须注意到的是:由于缺乏轻重音律动的强化因素,加之中国音乐的序组型节奏在逻辑连锁性上不及西方音乐严密,因而具有节拍特征淡化的倾向(这与“主音”淡化有相通之处)。(18) 关于中国节拍节奏,目前我只能提出以上认识。该思考是否对路以及概念如何命名,均需留待讨论。 (2)(3)及其他…… 关于中国音乐理论话语体系的具体操作,是一个具有相当技术难度且浩繁的系统工程。它固然需要宏观理念的疏通(如本文第一、二节所论),但最终目的还是得落实到具体的操作过程中去。关于后者,只能就一己之力论其荦荦大者之一端。若“愚者一得”能为大家提供某些参考作用,继得益于群策群力,将善莫大焉。 敝文主要想表明的是第一个观点:中国话语体系的建立,撤离西方话语体系已经达成“共识”。但如何撤离,则是一个战略理念与战术方法的设计问题。我不赞成完全脱离西方话语体系的“国粹”观;严格地说,也不赞同简单拿来主义的“改良”观。我的中国话语认识观,是既横向比较,更纵深挖掘,探寻中西音乐的深层共性基础,纵横把握其间内在关系的同异观。这种立体认识观,与自刘天华以来的单一平面横向借鉴的“改良”观形同质异,貌合神离。 我不反对甚至完全赞同用我们自己独有的“话语”建立我们自己的“话语体系”。但我们不能忘记:话语系统的表征并不一定能完全对应其全副内涵。正如用“调头”取代“主音”,既要看到它们之间的相异,也要见出它们之间的相通。这些话语的内涵蕴藉,比其“话语”本身的呈现要来得丰富、深刻。 注释: ①杜亚雄:《中西乐理之异同》,载《中国音乐》,2009年2期,第70页。 ②沈洽:《音腔论》,载《中央音乐学院学报》,1982年4期、1983年1期。 ③蒲亨建:《序组、分组、解组——我国民族音乐的三种节奏模式》,载《交响》,1991年4期,第29~30页。 ④[苏]克列姆辽夫:《音乐美学问题概论》,吴启元、虞承中译,人民音乐出版社,1983,第177页。 ⑤蒲亨建:《聂耳歌曲创作成功之道初探》,载《中国音乐学》,2003年3期,第83页。 ⑥参拙文《乐学与律学关系中的一个疑问》,载《中国音乐学》,1994年3期,第133页。 ⑦童忠良:《商核论》,载《音乐研究》,1995年1期。 ⑧参蒲亨建:《音级概念与音结构逻辑的内在联系》,载《黄钟》,2002年4期。 ⑨同⑦。 ⑩关于“音主”与“调头”的相关解释,参拙文《音腔揭秘》,载《中国音乐学》,2018年1期。 (11)见注③。 (12)参蒲亨建:《↑Fa↓Si在音阶结构逻辑中的本质判断》,载《艺苑》,1994年1期。 (13)鲁枢元:《略论文艺学的跨学科研究》,载《人文杂志》,2004年第2期,第94~101页。 (14)分别是我的《宫音音主观念的乐律学悖论》《五度相生律的内在过程与结构本质初探》《乐学与律学关系中的一个疑问》,分别载《交响》1993年3期,《天籁》1994年1期,《中国音乐学》1994年3期;童忠良:《商核论》,载《音乐研究》,1995年1期。 (15)蒲亨建:《音主新证》,载《星海音乐学院学报》,1996年1期。 (16)参注(14)。 (17)参蒲亨建:《序组 分组 解组——我国民族音乐的三种节奏模式》,载《交响》,1991年4期。 (18)关于中国音乐节拍特征淡化的内在机理问题,我将在《音调与节奏关系论》一文中予以详述。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:今存卷本《琴操》伪书考

- 下一篇:中西基本乐理之异同