从茶资到票价:京剧演出市场化的兴起

时间:2025/11/27 05:11:27 来源:《戏曲艺术》2018年第1期 作者:曹南山 点击:次

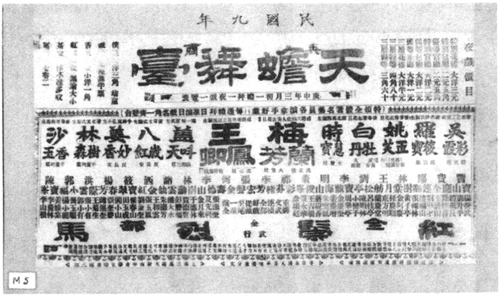

内容提要:清末民初京剧演出的戏价逐渐由茶资改称票价,这一转变过程体现了市场在演剧活动中逐渐占据主导作用。戏园中的京剧演出获得了独立的经济地位,园主和戏班为了获得最大的经济效益,开始千方百计增加上座率。名伶成为上座率的重要保障,但名伶的等级不同在市场上的号召力便有差异,市场给名伶开出了不同价码。票价的设定突出反映了名伶在市场上的叫座能力,同时成为戏园和班社盈利的主要来源。 关 键 词:茶资/票价/京剧/市场化 作者简介:曹南山,南京大学文学院戏剧与影视学专业博士研究生,浙江传媒学院戏剧影视研究院助理研究员,主要研究方向:晚清民国戏剧史。 基金项目:浙江省哲学社会科学规划课题“近代京剧演出形态与剧场形制演变关系研究”(编号:18NDJC155YB)的研究成果;浙江省教育厅一般科研项目“基于近代剧场形制演变下的京剧演出研究”(编号:Y201738338)的研究成果。 伶人以演戏为谋生之手段,除宫廷和家乐演剧之外的戏剧班社演出必然要向观众收取一定的费用,这便是戏价。清代梨园中曾用“茶资”指称戏价,清末民初“票价”逐渐取代“茶资”成为戏价的代名词。从茶资到票价的转变,反映出清末民初京剧演出生态的重要变化。 在近代梨园文献中,“戏价”一词较票价内容更为丰富,既指观众到戏园看戏支付的费用,又指戏园一天演出的收入,偶尔也用于指称名伶的包银。相比而言,票价一词更直接准确地体现了观众看戏所需的费用。票价的出现是演剧活动高度商业化的产物,昭示着京剧演出市场化的兴起,清末民初票价的演变和设定彰显了演剧市场化的特征。 一、从茶资到票价的演变 戏剧演出的商业属性由来已久。据元初散曲《耍孩儿·庄家不识勾栏》记载,“庄家”进入勾栏“要了二百钱放过咱”。古代朝鲜保存下来的元代文献《朴事通谚解》中有入勾栏看杂技,有“诸般唱词”,入场交了“五个钱”的记载。①这“二百钱”“五个钱”是目前我们所知最早的戏价。此外,演出过程中伶人还可能会再向观众讨赏钱。无论是戏价还是赏钱,都是戏剧演出过程中伶人技艺与观众欣赏之间自由交换的产物。 戏剧演出从元代的勾栏瓦舍到清代茶园演出之间出现了一个历史断层。这期间,目前我们尚不清楚明代民间娱乐化的戏剧演出形态究竟如何,但我们通过清代民间演剧,大致可以推测此前乡村演剧的情形: 在前清时,每一本戏不过南钱八吊(合京钱八十吊。此戏价系全班伶人得之因喜庆或酬神而演戏之主人翁者,非观者所纳之资。盖吾乡戏,多在庙中演唱,完全公开,观者不费一文钱也。)② 这种私人包办的演剧活动和堂会演出相似,都是由一家主人付给戏班演出费用,普通观众则不必付钱。 清初,戏园和酒馆戏剧演出尚不具备市场化特征。乾隆三十一年(1766)《长洲县志》记载:“苏城戏园……不过商家会馆借以宴客也。”③顾禄《清嘉录》言:“盖金阊戏园,不下十余处,居人有宴会,皆入戏园,为待客之便,击牲烹鲜,宾朋满座。”④顾禄是清道咸年间苏州文人,可见彼时戏园演剧尚承载着宴饮功能,而非纯粹营业性戏剧演出场所。而酒楼酒馆演剧更是宴客饮酒的点缀,是极少数缙绅才享有的娱乐方式。伶人的演戏收入是戏目的固有价格和主人给的赏钱。演剧作为一种商业活动,具有商业特征,伶人可以通过演剧获得一定收入,演剧可以兑换成金钱,但远没有达到市场化的程度。大约在同治末年,上海戏园逐渐取消了宴饮功能,据李兴锐同治九年(1870)农历十月初六日的日记记载:“赵小山邀至东门外庆芳园观剧,又至名庆馆饮酒……”⑤由此可见,此时观剧和饮酒的场所已分离,不然作者当无必要观剧后重新找酒馆饮酒。演剧成为戏园的主要功能,《申报》中则较为详细地记载了上海戏馆这一功能的演变过程: 上海戏馆昉于同治初年,其时各省匪踪未净,商贾之辐凑于是者,几于寸地黄金。富绅巨商起居华侈,酬应挥霍,每当列筵顾曲之际,招妓侑觞,虽千金之赏亦不吝惜。以故戏园卖座辄包一席,摆酒请客二席三席,以至于厅楼全包者有之,其价并酒筵由戏馆包办,动须每席二三十元。自江浙楚皖渐次肃清,旅人星散,游宴之举稍杀于前。而洋场华靡之风日甚一日,酒馆林立,如金陵之新新楼、复新园,天津之庆兴楼,本帮之泰和馆等家,无不楼房高敞,门宇轩昂,椅桌器具杯盘什物,式式精美,凡宴客者皆于酒楼而不于戏园。自后戏座惟清茶一碗、果点数碟,而其价亦渐减于前。若包一房不过六元,包一桌则四元而已,单客点座每位洋八角,出局之妓亦止一元,如是者有五六年。⑥ 演剧场所由戏园酒馆到茶园的演变突出体现了演剧商业化的特征。这种转变显示,戏剧演出不再附属于宴饮娱乐,而逐渐成为一种独立的娱乐形式。演剧的商业性开始突显,戏剧具有了独立的经济价值,人们要专门为看戏付出一定的费用。戏剧的商业属性日渐成为演剧活动的主导因素,茶园营业性戏剧演出开始兴起。 茶资作为早期茶园营业性演出收取的戏价形式,有着历史的特殊性。茶园的来历虽有多种说法,但乾隆年间已有茶园演剧的记载,当可确信无疑。⑦茶资取代戏价作为观众看戏所付银钱的称谓,与清代禁止旗人出入戏园有关。雍正二年(1724),雍正帝“禁八旗官员遨游歌场戏馆”⑧,但旗人子弟入戏园看戏却未禁止,及至乾隆元年(1736),礼科掌印给事中德山上奏折“为请禁旗人入园看戏”,乾隆帝批示:“著交与步军统领并八旗都统查照旧例禁止。”所谓旧例主要还是针对八旗官员而言,并未全面禁止旗人入园看戏。⑨直到乾隆二十七年(1762),谕令禁止旗人出入戏园酒馆,同年又禁在京有需次人员出入戏园酒馆。禁令颁布之后,约一年时间京城戏园封闭,不闻管弦之盛。“嗣以皇太后万寿召集名优,犹须预先排演御制之戏曲,乃稍稍弛禁。旧日戏园遂改头换面,易其市招为茶园,以遵功令。”⑩ 戏园(戏馆)改名茶园之后,因为对当局禁令依然有所忌惮,便不称戏价而称茶资,后来逐渐习焉不察,成为一种习惯。而票价的出现要到光绪中期,刘菊禅记载:“皮簧班在同治年间。四大徽班在平沿演之时,无所为票价。仅收茶资数十文而已,至光绪中叶。伶工戏份,渐渐加高,方有票价之说。”(11)待到光绪后期,票价逐渐取代茶资,“一九○五年前后,北京各茶园已逐渐由‘茶资’改为‘票价’,可是天津各茶园仍沿用着由来已久的‘茶资’旧制。”(12)事实上,作为一种称呼习惯,茶资代指票价依然为部分观众和从业者所使用,但即便是称茶资,使用者实际所指的已经不是早年的茶水钱了,而是特指看戏的费用。直到20世纪30年代,这种称谓现象才完全改变,茶资遂专指戏园和剧场中饮茶消费所需负担的钱数,票价成为普遍指称戏价的名词。 无论是茶资还是票价,都彰显出演剧商业化特征。戏剧演出的独立经济价值得到承认,演剧也成为戏班和戏园最主要的收入来源。而从茶资到票价,虽看似仅仅是一个称谓的不同,而实际上却体现了承载演剧活动的社会环境发生了巨大变化。庚子年(1900)前,北京城内的各戏班是按期在各大茶园轮转演出,戏班的演出水平虽有高下之分,但因为所演周期固定,并不能完全决定茶园的营业状况。换言之,水平高者如三庆班的演出具有较高的上座率,而它在一个茶园的演出时间只有四天,初一至初四是在三庆园,初五至初八便要到广德楼,如此便导致,当时八大戏园之间始终保持着势均力敌的平衡状态,即便园主让戏班每天更换新的演出剧目,其盈利的空间也极为有限,待该戏班转到其他戏园时,同样的剧目依然具有号召力。但庚子年之后,情况发生了变化: 此时北京戏场已与前不同,从前各戏园是各班轮流演唱,唤作活转儿,如今改了一班永占一园,唤作呆转儿。那大栅栏广德楼、三庆园、庆和园、庆乐园,门框胡同同乐轩,粮食店中和园都被义和拳烧掉,只剩肉市广和楼,是福寿班占了。鲜鱼口一家杂耍馆子天乐园,是玉成班占了。谭鑫培本是同庆班,今已改福庆班,占了西珠市口天和馆。宝胜和占了天寿堂,义顺和占了孝顺胡同燕喜堂。(13) 庚子年时局的动荡对戏剧生态产生的影响巨大,同样是庚子年之后,北京戏园的票价不再保持统一,各班各园开始各自设定演出票价。《清稗类钞》记载:“光绪庚子以前,戏园定价,每座售钱百三十文。自经拳匪之变后,蠲除旧例,各自为谋,各园戏价始参差不一矣。”(14)戏班轮转演出惯例的改变,将茶园与戏班的利益密切捆绑在一起。戏班在市场上的号召力直接决定了茶园的盈利程度。为此,戏班和茶园都在争夺观众方面费尽心思。而随着演出市场竞争的日益激烈,市场成为京剧演出的主导力量。为了争取演出有更好的上座率,更大程度的占领市场,尽可能地实现演出利益的最大化,戏园经营者在戏园的硬件方面(如茶园的设施)和软件方面(如茶园的内部管理)等多方面纷纷采取措施。以往的按茶碗收取茶资的经营方式已然无法满足京剧演出的实际需求,为了更多的从演出中获利,票价便成为调节演出市场中供需平衡的主要手段。 而伴随着上海新舞台的建立,新式剧场逐渐涌现,在新式剧场中用茶资指称戏价已经显得不合时宜,票价自然要顺理成章的代替茶资,成为剧场经营中更契合时代潮流的趋势。此外,经营新式剧场所需的费用要比之前的茶园大得多,倘若不能在票价上有所增加,新式剧场将难以为继。但票价如若定得太高,营业情况也会受影响。1914年杨小楼创建的第一舞台便是典型的案例。第一舞台最终营业惨淡,其原因当然比较复杂,但时人也清醒的指出:“半因京中戏价素廉,而彼处碍于零星使费特烦,售价若不加增,即无以因对杂费,分等定价,较诸旧式茶园之售价,骤增三倍且强,此营业上失败之最大原因。”(15)在京剧演出逐渐走向市场化的大背景下,票价高低的设定成为考验戏园经营者把握市场能力的重要方面。 从茶资到票价的转变过程同样是戏园文明进化的过程,这个过程体现了演剧市场化对戏园经营产生的影响。起初,由茶园中案目按茶碗收取茶资,此后,戏价从茶资中分离出来,戏价和茶钱分别明文写在戏单上: “用新式铅字戏单,戏价茶钱,都明定规则,排印在戏单上,令人一望而知。大约正东戏价,铜子二十余枚,茶资两枚;边厢减半,楼座加半。”(16) 当戏价从茶资中分离出来时,实际上对茶园来说也是增加了一项收入。尽管当票价独立出来之后,茶资只占茶园经营中很小的一部分,但事实上这一部分收入也不容忽视,毕竟很多人还专门借此营生。 茶园中的戏剧演出获得独立的经济地位,这就必然导致戏班和茶园经营者为了谋求更高的收入,要千方百计地吸引更多的观众前来看戏。茶园作为开放的营业场所,南来北往的人员众多,单靠数人头收取戏价,难免会遗漏。更何况,故意躲避收取戏价的也大有人在。这一点,时人已有指出:“不卖票便无限制,难免拥挤,随意出入,无从检查,往往有漏收戏价的。”(17)改良这一弊病的方式当然是在戏园门口设立一柜台,欲进戏园看戏喝茶,首先得买票。宣统二年(1909),时人已有“及至一进园门,先上柜房儿买票”之说,可见当时北京城买票之举已属平常。 在上海,1908年新舞台建立,暂时废除了案目制,改为售票制,只是时间很短,后又恢复了案目的作用。彼时,北京新建之文明茶园,有意改良旧式茶园的计划,比如,文明茶园售堂客包厢之票,票面明确写明戏价,另有茶水钱铜元四十枚,特别注明“并无别项花费”。然而具体实施时,却又时常与旧式茶园无异。仅就买票入场而言,茶园既对外售票,自然是有座提供给看戏人,但事实并非如此,有观众抱怨说:“在下想着:已经付了戏钱,必定有人接待喽。设或人要上满了,柜上绝不接钱呀。呵呵!真没料着,我们一进堂门,敢情已竟高朋满座啦(这个满字,须得重读)。”(18) 这位在京的观众,在文明茶园受到了非常不文明的待遇,买了票,却找不到一个地方可以坐,回去之后十分恼怒,这才给报纸写了批评文明茶园的文章。除了进门买票无座之外,文明茶园也不按票价收钱,这当然有碍“文明”之名。于是有观众向报馆投诉: 爱国报馆台鉴:文明茶园售堂客包厢之票,上书戏价之外,有茶水钱铜元四十枚,并无别项花费字样。其所以定限制者,甚符文明之事实矣。乃本月二十六日,内子在东楼倒关二等包厢请客,看座人索去茶水钱四十枚之外,又索茶叶钱四枚,又索伙计零钱十枚,谓票上所书之四十枚,系照数交柜,看座人之生活,则赖向客座乞讨。该园既系如此,大可将“并无别项花费”六字注销,何苦自相矛盾?但图文明之外表,抑系看座人既领工钱,又复私行罗掘,局外人不得而知。但觉于文明二字,不甚相符耳。素仰贵报箴规商界,匡助文明。(19) 文明茶园之所以显得不文明,其根源就在于:当演剧市场化逐渐兴起后,戏园经营者尚不能以新的管理和经营思路来应对。从柜房到看座人(案目),他们只想着能拿到更多的钱。而之所以他们能这样做,与当时尚不规范的票价设定很有关系。 二、演出市场化与票价的设定 茶园所收之茶资和元代瓦舍勾栏的“五个钱”“二百钱”有相似之处,都是按人头交钱,在茶园则是按茶碗收费,有一碗即收一茶资。这和之前民间酬神演剧和堂会演剧以及酒馆点戏就有了巨大差别。此前戏班演戏的戏价是固定的,但凡有人出钱请戏班演戏,无论观看人数多少,戏价是不变的。而茶园演剧中的收入是按人数(茶碗数)来计算,则进茶园的人数越多,茶园和戏班的收入相应越多。彼时,茶园和戏班分立,茶园邀请戏班入园演出,无论其分账的比例如何,则总收入越多,戏班和戏园收入自然随之增加。 园主为了增加收益,开始想办法招揽更多客人。而戏班为了能更多搭园演出,也在内部按叫座能力分给伶人包银或戏份。茶园演剧的商业化程度越来越高,叫座成为考量伶人艺术水准和演出剧目的最重要指标,而票价的涨跌又反映出伶人在观众中的叫座能力。 随着京津沪等地茶园的兴盛,茶园之间的竞争愈演愈烈,这种竞争局面引发的直接结果就是对具有高叫座能力的名伶和剧目的选择和争夺。名伶成为茶园营业盈利的重要保障,各园主逐渐争相邀角,以增加茶园演出的上座率。名伶在观众中的号召力,突出体现在戏园演出的收入方面。以光绪二十七年(1901)上海天仙、丹桂、桂仙和春仙茶园为例。是年,汪笑侬、陈俊廷和程永龙三人由桂仙改班加入天仙,桂仙生意一落千丈,“即渐与诸园相形见绌”,因此园主特委派开口跳蒋宝珍赴京邀角。蒋邀到名伶刘永春等来沪演出,于是“桂仙生涯陡好”: 初五晚桂仙部新到角色刘永春、小福才、王玉芳第一日登台,座客甚形拥挤,后至者几无立足处。是晚并系涨价,得如是之盛,可见得人则昌,诚非虚语,而较诸前此,则又不仅利市三倍矣。(20) 但不久,“刘永春在桂仙,颇觉郁郁不得志”,后离开桂仙。桂仙生意再次滑落。及至几番周折,桂仙请到谭鑫培前来助阵演出,生意之兴隆顿时前所未有。但等到谭鑫培离开桂仙,改班天仙,桂仙的生意再次跌落。到中秋节前一天,桂仙经营收入仅有十六元多。但名伶朱素云中秋节来园客串三天,又再次使桂仙起死回生。仅三天时间,就卖出看资一千多元。当时报载: 至桂仙,小叫天未到时,正厅只卖一角五分,亏折之巨,颇为岌岌。幸小叫天登台,三十二日卖洋万余元,始资弥补。迨小叫天去后,仍跌为二角,至中秋前一日,仅卖洋十六元有零。十五日朱素云上台卖至二百八十九元,看客大半为雨所阻,未能卖足,谈者咸以为憾,然此二百数十元,实皆为素云来也。设使素云不登台,十五虽系节日,亦不过卖至四五十元,倘欲再多,恐亦未必。(21) 由此可见,当时桂仙茶园的生意起落显然是由是否有名伶加入左右。而此时除丹桂茶园角色齐整,本身有夏月润、潘月樵等名伶外,又演新戏,营业保持稳定外,其他茶园均以外请名伶为号召。当时上海戏园主要的天仙、丹桂、桂仙和春仙茶园于中秋演戏收入分别如下: 春仙:五百数十元; 丹桂:三百数十元; 桂仙:二百八十九元; 天仙:一百数十元;(22) 之所以有此差距,因为春仙有名角孙菊仙,桂仙有朱素云,丹桂本身有名角,天仙卖座最差,因为没有与之相力敌的名角。 而同年在上海的名角谭鑫培、孙菊仙和朱素云,三人的叫座能力又不相同,这从搭班茶园的演出收入一目了然: 谭鑫培在桂仙演出《打棍出箱》,夜戏,卖洋六百数十元;(23) 孙菊仙在天仙演出《御碑亭》,中秋节,卖洋五百十九元;(24) 孙菊仙在春仙演出《举鼎观画》,礼拜六夜戏,卖洋四百数十元;(25) 朱素云在桂仙演出《白门楼》,礼拜天夜戏,卖洋三百九十元;(26) 三位名伶叫座能力差异之明显,恰恰表现出观众对他们表演水平的认可程度。同为内廷供奉,但演出市场却残酷地给他们标出了不同价码。通常名伶的艺术水准是通过内行对其舞台表演水平来判断的,但随着商业化逐渐在演剧活动中起主导作用,名伶所享有的名声便由内外行结合其表演水平和叫座能力共同决定。正是基于此种综合考量,戏园经营者给名伶开出了不同的包银。而名伶演出的票价差异也反映出演出市场与观众之间的互动关系。 伶人成名之后被称为“角”,但“角”有大小之分。民国七年(1918年)周剑云曾将名角分为超等角色(如谭鑫培)、优等角色(如杨小楼、梅兰芳)、头等角色(如尚和玉、盖叫天、王又宸、王凤卿、时慧宝等)、二等角色(如毛韵珂、贾壁云、黄润卿、赵君玉、白玉昆、杨瑞亭等)、中等角色(如王灵珠、三麻子、林树森、麒麟童等)、四等角色(如赵如泉、常春恒、小孟七、小达子等)。(27)周剑云对当时享誉京剧界的名角等级的划分,同时体现出他们在市场上不同的叫座能力。而正是这叫座能力不同,导致他们之间的收入也存在很大差异。为了支付超等和优等角色高昂的演出费用,并借机盈利,园主必须在演出票价上有所体现。谭鑫培和孙菊仙等名伶的演剧经历便充分反映出这一现象: 谭叫天南来献技。……此数日中。新舞台之戏价倍于平昔。如台坐售两元一票。花楼售十元一间。站台售一元五角一票。推而至极各售一元。迟到则加坐。仍须小费。以坐容三千号直剧场。每夕八时。必宣告客满。(28) 民国四年(1915年)农历四月二十三日,天津南市广益大街广和楼的日场演出票价为包厢一元,而夜场由于有名角孙菊仙的演出,票价卖到六元多。(29) 现今留存的戏单为我们比较名角演出的票价提供了最直接的材料,试比较两张民国九年的演出戏单所载的票价: 民国九年三月初一日礼拜一夜戏,梅兰芳王凤卿在上海天蟾舞台演出 票价:特别花楼大洋三元,特等包厢二元五角,优等包厢二元五角,特别官厅大洋二元,头等包厢大洋二元,头等正厅大洋一元,三层花楼大洋半元,三层特等四角八十,三层头等三角六十,仆票大洋三角  民国九年三月廿三礼拜二,亦舞台夜戏 价目:月楼六角,特别包厢五角,特别官厅五角,头等包厢四角,头等正厅二角,二等正厅角半,仆票一角 演出剧目:贵俊卿、张国斌、张月亭《全本三国志》  比较以上两张戏单,演出时间是同一年同一月,都在上海,天蟾舞台的最高票价是亦舞台的五倍,普通座位的票价也比亦舞台高得多。究其原因,固然有天蟾舞台的硬件要比亦舞台好,但最主要原因还是梅兰芳和王凤卿的出演保证了如此的高票价依然可以有很好的上座率。而这三元的票价相比平常的演出已经高得出奇,然而还并不是此番梅兰芳南下演出的最高票价,待到梅兰芳临别演出时,园主又根据市场行情,临时将票价增加到四元。如此高昂的票价却一点不担心上座率不满,足见园主对梅兰芳演出市场的精准把握。初步统计,梅兰芳此番南下演出四十天,天蟾舞台的收入是14万多元,盈利有7万多元,这笔收入当然是靠票价收取的。(30) 而到民国十一年(1922年),已跻身超等角色的梅兰芳演出票价已经前所未有,试看下面两张戏单所载票价的比较: 民国十一年(壬戌)五月初六礼拜四夜戏,天蟾舞台 价目:优等花楼大洋四元,最优等官厅三元五角,特别包厢大洋三元,特别官厅大洋三元,头等正厅一元五角,二等正厅大洋一元,三层花楼大洋七角,三层特等大洋五角,三层头等大洋三角,仆票大洋三角 演出剧目:梅兰芳、姚玉芙(牡丹亭·春香闹学)(倒第三),王凤卿《战樊城》《长亭会》(双出压轴),杨小楼、梅兰芳《新长坂坡》(大轴)  民国十一年正月十三日礼拜四夜戏,亦舞台, 价目:月楼一元,特别官厅八角,特别包厢八角,头等正厅四角,二等正厅二角 演出剧目:白牡丹《千金一笑》(倒三),王又宸《李陵碑》(压轴),绿牡丹、杨瑞亭、王又宸、白牡丹等《新八腊庙》(大轴)  这两张是同一年上海两家舞台演出戏单,上面清楚地记载着演出的票价。梅兰芳在天蟾演出的最高票价是大洋四元,而亦舞台最高票价是一元,而通过演出时间的比较,我们还可以看到,亦舞台这张戏单是新年正月十三演出的戏单,通常来说,这是京剧演出的黄金时间,票价要比平常的日子贵。换言之,这是戏单所载的演出阵容所能设定的最高票价。因此,他们平时演出的票价与梅兰芳相比,差距实际上更大。 以上所载戏单的票价信息充分反映出名角出演对票价设定的影响。正是在高度商业化的演剧环境下,票价成为调节戏园承载观众数量的重要手段。超等角色的演出票价倘若与普通名角相一致,势必造成大量观众涌入戏园,这不仅超出了戏园所能承受的观众容量,也不能实现园主追求利益的最大化。从票价的设定可以看出园主对演出市场的掌控能力,同时演出票价的不同也反映出观众对京剧演出的选择倾向。票价最直接地体现出演剧市场化兴起的特征。 之所以说从茶资到票价的转变是京剧演出市场化兴起的重要标志之一,是因为在这个转变过程中市场的选择已经逐渐对演剧活动起着重要的调控作用,伴随着这个过程,京剧的演出机制发生重大变化,戏园之间的竞争日趋激烈,而票价的演变,最直接地反映出市场对京剧演出产生的影响。当市场开始成为演剧活动的主导力量时,戏园之间的竞争进入白热化阶段。自由竞争是演剧市场化兴起最典型的特征。名角演出只是戏园争夺观众赢得市场的一种手段,此外,新戏(时事新戏、古装新戏)和连台本戏都成为一时之选,京剧演出市场空前繁荣,20世纪20年代,上海的京剧演出市场蓬勃发展,到30年代,京剧艺术达到其最繁荣的时期。这不仅体现在演出市场方面,更表现在京剧艺术本体的长足发展。而京剧艺术鼎盛时期的到来,正是在竞争的市场环境下,京剧从业人员,包括名伶、文人编剧、舞台美术和灯光制作人员等后台人员以及众多戏园经营者不断尝试创新、日夜摸索,在谋生的天然秉性和追求利益最大化的商业冲动中,京剧艺术得以充分发展。 演剧市场化兴起之后,资本和市场成为影响京剧发展最重要的外在因素。资本家和戏园经营者最大程度追逐利益的本性逐渐注入到京剧发展的体制中,从而对京剧的发展产生了一定的消极影响。在这场市场化的演出大潮中,金钱的诱惑太过强大,伶人和京剧从业人员当然不能完全置身事外,资本和市场的操控通过演出的收入内化成伶人的自觉追求,从而彻底唤醒了伶人的商业意识,其中牵涉到京剧发展的方方面面,这容待专文论述。概言之,在这种市场化的竞争氛围中,有些创新和探索已经溢出了京剧艺术所能涵盖的边界,成为昙花一现的杂耍和另类艺术形式。然而,正反两方面的经验和教训都弥足珍贵,因为他们既触摸到了京剧艺术发展的边界,又扩展了京剧艺术所能承载的容量。而这些宝贵的历史财富,正是在演剧市场化兴起之后才得以取得。 注释: ①参看杨栋:《元曲研究失落的两部珍贵域外文献——对〈朴事通谚解〉与〈老乞大谚解〉的几点认识》,《山东科技大学学报》(社会科学版),2000年第2卷第4期。 ②周公旦:《鄂西之民间戏剧》,《半月戏剧》第1卷第7期,1938年。 ③转引自廖奔:《中国古代剧场史》,人民文学出版社,2012年,第139页。 ④顾禄:《清嘉录》卷七,傅谨主编《京剧历史文献汇编·清代卷》(八),凤凰出版社,2011年,第63页。 ⑤李兴锐:《李兴锐日记》,《京剧历史文献汇编·清代卷》(柒),第398页。 ⑥《论戏价不宜太减》,《申报》,1885年10月7日。 ⑦参考廖奔:《中国古代剧场史》,人民文学出版社,2012年,第149页。 ⑧王利器:《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,上海古籍出版社,1981年,第30页。 ⑨丁淑梅:《清代禁毁戏曲史料编年》,四川大学出版社,2010年,第81—82页。 ⑩诗樵:《京华菊部琐记》,周剑云:《鞠部丛刊·梨园掌故》),交通图书馆,1918年,第7页。 (11)刘菊禅:《谭鑫培全集》,上海戏报社,1940年,第14页。 (12)李相心:《天津戏园的变迁》,《中国戏曲志天津资料汇编》(第一辑),中国戏曲志天津卷编辑部,1984年,第61页。 (13)陈墨香:《观剧生活素描》,《剧学月刊》,第2卷第4期,1933年。 (14)徐珂:《清稗类钞》(第十一册),中华书局,1984年,第5044页。 (15)天傭:《杨小楼传》,《十日戏剧》,第1卷第22期,1938年。 (16)《请看文明戏园》,《顺天时报》,1907年3月2日第5版,《京剧历史文献汇编·清代卷》(伍),第333页。 (17)《记改良北京市(七)》,《顺天时报》1907年9月21日第5版,《京剧历史文献汇编·清代卷》(伍),第442页。 (18)冷眼人:《观剧难》,《正宗爱国报》第567期第5版,1909年,《京剧历史文献汇编·清代卷》(六),第165页。 (19)董竹荪:《来函》,《正宗爱国报》第567期第4版,1908年,《京剧历史文献汇编·清代卷》(六),第144页。 (20)《桂仙生涯陡好》,《消闲报》,1901年4月25日第350号,《京剧历史文献汇编·清代卷续编》(四),第21页。 (21)《菊部要志·记各园生意大略》,《世界繁华报》,1901年9月29日第85号,《京剧历史文献汇编·清代卷续编》(四),第144页。 (22)《谈剧》,《寓言报》,1901年9月29日,《京剧历史文献汇编·清代卷》(六),第201页。 (23)《梨园杂志》,《寓言报》,1901年8月27日,《京剧历史文献汇编·清代卷》(六),第201页。 (24)《菊部要志·记孙菊仙登台》,《世界繁华报》,1901年9月28日第175号,《京剧历史文献汇编·清代卷续编》(四),第145页。 (25)《梨园杂录》,《寓言报》,1901年9月30日,《京剧历史文献汇编·清代卷》(六),第201页。 (26)《梨园杂录》,《寓言报》,1901年9月30日,《京剧历史文献汇编·清代卷》(六),第201页。 (27)剑云:《平包银议》,周剑云:《鞠部丛刊·剧学论坛》,交通图书馆,1918年,第16—17页。 (28)杨尘因:《谭叫天南来十日评》,《春雨梨花馆丛刊一集·剧评》,民权出版社部,1917年,第1—2页。 (29)李相心:《老戏单》,《中国戏曲志天津资料汇编》(第一辑),中国戏曲志天津卷编辑部,1984年,第145页。 (30)参看春醪:《梅讯(四十二)》,《申报》,1920年5月26日;佚名:《戏剧新闻·梅兰芳来沪记》,《戏杂志》,第3号,1922年。 (责任编辑:admin) |