艺术的跨媒介性与艺术学理论的跨媒介建构

时间:2025/12/14 07:12:32 来源:《江海学刊》2020年第2期 作者:周计武 点击:次

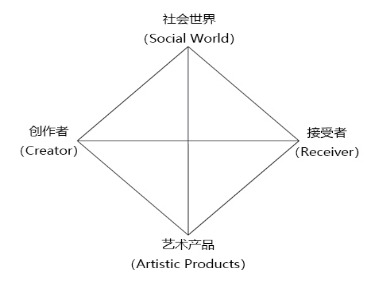

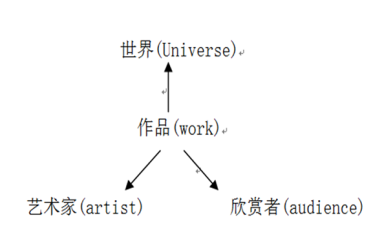

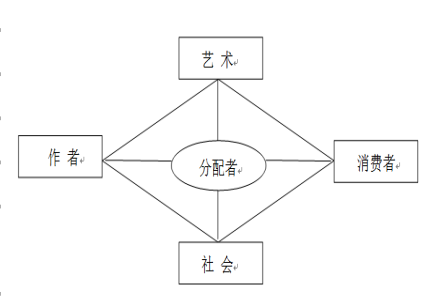

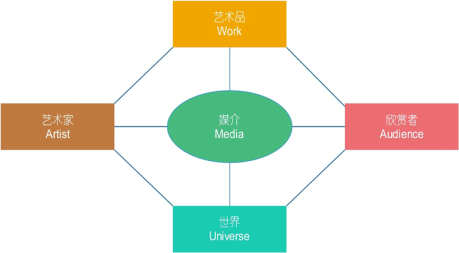

摘要:艺术媒介是连接艺术家与欣赏者、艺术生产与艺术接受、艺术与社会的中介环节。作为艺术的核心要素,媒介与艺术家、欣赏者、世界和艺术品一起建构了艺术实践与艺术研究的坐标。在图像转向与跨媒介转向的双重文化语境中,艺术的跨媒介性研究破除了作品本位与文学中心论,不仅拓展了艺术学理论的研究领域,而且有效地阐释了各门类艺术之间的共通性,实现了方法论上的跨学科融合,为艺术学理论的跨媒介建构提供了合法性依据。 关键词:艺术媒介 跨媒介转向 跨媒介性 艺术学理论 知识学 作者简介:周计武,南京大学艺术学院教授,主要研究西方艺术理论与美学。 艺术学理论自2011年升格为一级学科以来在学科建制、专业设置、人才培养和科学研究等方面成效显著,但学术界对其学科特性、问题视域、研究方法和教学体系尚缺乏学人一致认同的共识。一般艺术学与门类艺术学的冲突与博弈,艺术学理论与艺术哲学、美学、文艺理论等学科之间的边界,中国艺术学理论知识体系的挖掘、阐释与重构等问题使艺术学理论成为一个充满争议的知识生产场域。争议一方面源于专业艺术院校与综合性艺术大学在专业方向设置、学术研究传统和人才培养模式上的差异,前者倾向于专业艺术技能的培养和门类艺术史论的研究,后者以研究各门艺术的共性规律为主导,倾向于复合型人才的培育和形而上的艺术哲学、美学或“元艺术学”的研究;另一方面源于艺术学理论在学科边界上的居间性、模糊性、不确定性和非自主性。如果艺术学理论是中国艺术界对世界艺术学领域的独特贡献和重要理论视角,那么如何通过对学科“居间性”的认知和自我批判,确立具有共通性的概念、范畴、方法和原理,建构一种超越各门类艺术、具有总体性和纲领性的知识体系呢?这是摆在艺术学人面前的一个迫切要回答的问题。我们主张从艺术的跨媒介性出发,探讨不同艺术媒介之间的挪用、转换、共存、融通与整合的可能性,把握艺术的媒介特殊性与跨媒介性、多样性与统一性的辩证关系,建构艺术学理论的共性原则和知识谱系。 一、艺术的媒介之维 现当代艺术研究的分析框架长期受到美国艺术理论家艾布拉姆斯的艺术四要素论的影响。每一件艺术品总要涉及四个要点:作品、艺术家、世界、欣赏者。尽管一般理论会涉及四个要素,但批评家往往根据其中一个要素,来界定、划分和剖析艺术品的主要范畴,生发出借以评判艺术品的四类价值标准,如图1。在这个分析图式中,艺术品作为阐释的对象被置于整个理论框架的中心。其中有三类理论,即摹仿说、表现说、实用说,主要根据作品与另一要素(世界、艺术家或欣赏者)的关系来解释作品,第四类客观说则把作品视为一个自足体孤立起来加以研究,认为其意义和价值与任何外界事物无关。这种理论框架与英美新批评一致,是一种静态的、共时性的内部研究,具有鲜明的作品中心论色彩,忽视了作品意义的生成语境以及作品的生产、传播与接受机制。  图1.艺术四要素论 与主张价值评判的人文学者不同,社会学研究者倡导价值中立的立场,把艺术视为“活动(activity)”,从体制的(institutional)外部视角探讨艺术创作者、接受者、社会世界与艺术产品之间的文化逻辑。1986年,美国西北大学艺术社会学教授温迪•葛瑞斯伍德在著作《文艺复兴之复兴:1576年到1980年伦敦剧院中的城市喜剧和复仇悲剧》(Renaissance Revivals: City comedy and Revenge Tragedy in the London Theatre,1576-1980)中提出了她的文化菱形思想,如图2.她认为,要更全面地理解艺术和社会世界的关系,研究者需要同时关注菱形的四个要点和六条连接线。在艺术社会学的视域中,艺术是艺术家和艺术界的其他行动者集体创造的;艺术并不触及整个“社会”,而仅仅触及由社会体系中的个体组成的特定群体;接受者对艺术的接受受到个体价值观、社会地位及其所处社会网络的中介作用(mediated);由各种规范、价值观、法律、制度和社会组织构成的社会世界,影响着艺术家、艺术传播与分配体系、文化消费者,并由此塑造了艺术。这种分析框架揭示了艺术意义的社会建构性,强化了艺术的体制力量,但弱化了艺术的审美维度,把艺术品的分配过程与艺术的社会生产过程混杂在一起了。  图2. 葛瑞斯伍德的文化菱形(cultural diamond) 无论是内部研究,还是外部研究,都忽视了作品与艺术界行动者、作品与世界之间的中介环节。如亚历山大所言,“艺术即传播。艺术必须从创作者手中传递到消费者手中。这意味着,艺术需要由一些人、组织或网络来进行分配。”由此,亚历山大改造了文化菱形图,嵌入了“分配者”这个中介环节,如图3。这个菱形图打破了艺术与社会之间的直接联系,从生产与消费两个方面批评了反映和塑造取向。分配者在艺术活动的实践中主要起到“把关人(gate keeper)”的作用,决定了哪些艺术产品能传播以及以何种方式传播给观众。这意味着“艺术和社会之间的关联永远都不会是直接的,它们必然一方面受到艺术创作者,另一方面受到接受者的中介。”考虑到艺术传播的载体是媒介,而介于艺术生产和接受之间的分配者主要是艺术界的文化媒介人或中介者,我们可以把菱形图的“分配者”改为“媒介”。艺术的形式和意义必须依赖媒介才能得以表现,也必须依靠媒介才能得以传播、鉴藏,从而被接受者理解,进入社会表意实践的阐释环节。它不仅是打通艺术家内在思维与艺术创作外化的通道,而且是连接艺术家与欣赏者、艺术生产与艺术接受、艺术与社会的中介环节。作为艺术实践的核心要素之一,媒介与艺术家、欣赏者、世界和艺术品一起建构了艺术实践与艺术研究的坐标,如图4。何为艺术的媒介?张晶认为,“媒介是艺术家在艺术创作中凭借特定的物质性材料,将内在的艺术构思外化为独特的艺术品的符号体系。”这个定义从质料(即媒材)和形式(即符号)两个层面界定了媒介的内涵,却忽视了物化的作品在艺术传播中承担的媒介载体功能。因此,艺术媒介至少应该包含三个具体的向度,即物质媒介、符号媒介和传播媒介。它们分别对应于艺术的质料、形式和载体。质料是支持媒介信息内容与形式的物质条件;形式是媒介信息的表达手段;载体是媒介信息的传播渠道。这种分类思路把媒介定义为信息传递的特定技术或文化体制。某种审美经验以特定方式编码,通过媒介存储、再现和发送,然后在欣赏者那里解码。  图3. 亚历山大的文化菱形  图4.艺术五要素论 事实上,艺术的媒介之维在艺术理论知识的建构中并没有缺席。亚里士多德早在《诗学》中就指出了艺术媒介在艺术分类中的重要性:“史诗和悲剧、喜剧和酒神颂以及大部分双管箫乐和竖琴乐——这一切实际上是摹仿,只是有三点差别,即摹仿所用的媒介不同,所取的对象不同,所用的方式不同。”文学用语言来摹仿,绘画和雕塑用颜色和形态来摹仿,舞蹈用融合在舞姿中的节奏来摹仿,音乐用节奏和音调来摹仿。卡西尔主张,媒介是艺术创作过程的本质要素,“文字、色彩、线条,空间形式和图案、音响等等对他来说都不仅是再造的技术手段,而是必要条件。”艺术情感的形式化不仅体现在黏土、青铜、大理石、画布、胶片、屏幕等特殊的物质媒介中,而且体现在激发美感的韵律、色调、线条、布局、造型等符号媒介中。正是这些结构化了的形式通过纸张、书籍、电台、电视、计算机网络等传播媒介感染了艺术的接受者。美学家鲍桑葵也强调艺术家“受魅惑的想象就生活在他的媒介的能力里;他靠媒介来思索,来感受;媒介是他的审美想象的特殊身体,而他的审美想象则是媒介的唯一特殊灵魂。”审美想象及其创造艺术幻象的能力源于不同门类艺术媒介的特殊性。只有发挥各门艺术的媒介优势或媒介特点,艺术才能虚构充满魅力的幻象世界。 在艺术生产中,艺术媒介的特殊性主要具有两种功能。一是艺术创造的必要条件和技术手段,正是媒介的特殊性为艺术家“随物赋形”的能力奠定了基础。二是现代艺术分立的合法化依据,正是媒介特殊性赋予了不同门类艺术以差异性。在艺术传播中,艺术媒介的特殊性承担了“中介功能”:它不仅赋予作品以意义,在作品之间建立了某种延续性,而且在艺术家和欣赏者之间架起了沟通的桥梁,以传播方式影响了欣赏者对“有意味的形式”的接受。如匈牙利艺术社会学家阿诺德•豪泽尔所言,艺术品的接受涉及无数的中介体制,它是“艺术传播的必经之路”和“艺术社会学的流动网”,“为艺术发展提供了道路并决定着艺术趣味变化的方向。” 二、艺术的跨媒介转向 上述媒介特殊性建立在单一媒介或“纯媒介(pure medium)”的认知之上。这种纯媒介是现代主义通过自我批判确立各门类艺术“纯粹性(purity)”和“自主性(autonomy)”的基础。“自我批判”旨在从艺术媒介最基本的特性中找到艺术自我合法化的依据,而排除任何可能从别的艺术媒介中借来的或经由别的艺术媒介而获得的审美效果。 格林伯格发表于《党派评论》的《前卫与庸俗》(1939)、《走向更新的拉奥孔》(1940)和《新雕塑》(1948/1958)三篇文章集中阐述了这个议题。他认为,“从原则上讲,一件现代主义艺术作品必须全部依赖于在其媒介的最为基本的特性之中被给予的经验秩序。除了其他一些东西外,这意味着要放弃错觉和明确性。艺术要通过完全在其独立的和不可还原的自我的基础上实现具体性与纯粹性。”各门类艺术将在媒介的特殊性和纯粹性中找到艺术自主性的合法性依据及其独一无二的品质。以绘画为例,它要主动放弃从文学中借用来的诗意、叙事性等文学效果,放弃从雕塑、建筑借用来的错觉和明确性,放弃从音乐、舞蹈中借用来的音调和节奏感,转而追求绘画的不可还原的本质。这种“不可还原的本质”建立在媒介自身的独特性及其确立的经验感知秩序之上,并在逻辑上把媒介推向“纯粹性”,以避免其他媒介效果的介入。在《抽象表现主义之后》(1962)一文中,格林伯格主张,“绘画艺术不可还原的本质似乎由两个构成性的常规或准则组成:平面性与平面性的边界。遵守这两个准则已足以创造一个可以被经验为一幅画的对象。因此,一张展开的或被钉起来的画布,早已作为一幅画存在,尽管并不必然是一幅成功的画。”绘画的平面性及其边界建立在绘画物质媒介和符号媒介的纯粹性之上。对物质媒介而言,颜料可以变成自身的主题,“把颜料处理为颜料:湿润、粘性、滴撒、厚重”。这是一种基于媒介质料特性而建构起来的唯物美学(materialist aesthetic)。对符号媒介而言,任何媒介艺术在抽丝剥茧到基本构成元素后,就会发现“艺术品质取决于受到启发的、可感的关系或比例”。这种纯粹性若在逻辑上被推到极端,就能把一张空白的画布视为一幅画。 事实上,极简主义艺术的确把这种逻辑推向了极端。第一,它突破了物质媒介特殊性的限制,不同艺术媒介的效果再次混同。以贾德(Donald Judd)1969年的《无题》为例,它是一件挂在墙上的由相同规制的十个铜盒子构成的作品。一方面,它遵循了架上绘画的功能,延续了雕塑的三维空间性;另一方面,它抛弃了绘画平面的基底及其内在元素构成的简洁性,抛弃了雕塑的基座、自然主义和拟人化的形象,既非绘画也非雕塑。第二,它突破了符号媒介的特殊性,观者的目光不再局限于画面内,而是转向艺术空间的语境,转向艺术家、欣赏者、艺术品以及展示空间共同建构的“剧场性”。物品、光线、身体、空间构成了情境化的剧场。在这个舞台般的剧场中,物是情境化的焦点,它以日常用品的方式占据着空间,没有画框和基座,也没有玻璃箱子为其提供保护。这种“破框而出”的布展效果唤醒了观者对空间本身的体验,以及同时向前与向后、在绵延中被加以领会的无限感。第三,形状即物品,它利用物的形状来营造形式的单一性。它否定了现代主义的结构形式,凸显了艺术品的“物性”并将之实体化,“好像物性本身能够确保某物的身份,若不是非艺术,至少是非绘画或非雕塑”。 这种对媒介特殊性的突破,旨在强调不同门类艺术媒介之间的相互挪用、转换与融通,以追求超越自身媒介特性的“跨媒介(intermedia)”效果。它试图跳出艺术媒介的“本位”,“强使材料去表现它性质所不容许表现的境界”,比如用画来写意,用诗来描绘。德国美学称其为“出位之思(Andersstreben)”,旨在通过“对自身界限的部分背叛”和不同艺术媒介之间的融通,“相互间提供新的力量”,加强艺术的表达效果,赋予艺术品以富有生命力的形式。或用阿恩海姆的话说,艺术表达媒介的相互渗透,是希望“通过与自己的邻者偶然联袂为自己灌注新的活力”。“诗中有画,画中有诗”,“建筑是凝固的音乐,音乐是流动的建筑”等表达,都旨在打破艺术媒介之间的界限,实现理想化的完美艺术效果。 在二十世纪六十年代,跨越艺术边界的冲动成为一种艺术潮流,先前相互独立的媒介文本之间开始出现交叉和混杂,媒介多样性和数字化日益影响文化实践和意义生产,如激浪派(Fluxus)、偶发艺术(Happening)、新现实主义(Nouveaux Réalisme)、行为艺术(Performance)、观念主义(Conceptualism)、过程艺术(Process art)、波谱艺术(Pop Art)、贫乏艺术(Arte povera)等“新先锋派”艺术。艺术的跨媒介实践与艺术的跨媒介性研究相辅相成,共同推动了艺术的“跨媒介转向(intermedia turn)”。 何为跨媒介?作为一种艺术现象,跨媒介属于二十世纪,但在中介(intermediary)的意义上,至少从17世纪开始就一直在英语中使用了。它指的是某物在空间或时间上是居间的或介于两个对象之间的。在物理与化学中,它是通过空间传递能量的一种居间的媒介。浪漫主义诗人柯勒律治率先把这个术语运用到文学实践中,用来表达作品中对其他门类艺术效果的虚拟追求,或将隐喻(allegory)定义为特殊与一般之间的中介。当代意义上的“跨媒介”一词最早出现在激浪派艺术家迪克•希金斯 (Dick Higgins) 1966年发表的《跨媒介》(Intermedia)一文中。 首先,跨媒介是一种空间上的“位置”,介于两种实体之间或两种媒介之间(inter),旨在“强调媒介之间的辩证关系”,其核心问题“是新发现的方法如何被我们恰当和明白地使用”。按照他的说法,现成品艺术属于艺术媒介与生活媒介之间的跨媒介。同样,约翰•凯奇的《4分33秒》探索了音乐与哲学之间的跨媒介。 其次,跨媒介是相对于纯媒介而言的,旨在打破等级化的纯媒介艺术观及其不平等的社会结构。这种意识形态上的内涵解放了艺术品的“物性”,使跨媒介艺术在越界的冲动中突破艺术品的雅与俗、精英与大众之间的藩篱,将不同层次的艺术欣赏者整合到具体的艺术品空间中。因此,它是“剧场化的(theatrical)”,艺术与剧场之间的差异被一个幻觉所取代,即“各种艺术之间的藩篱正在消失,各种艺术本身终于滑向了某种最终的、闭塞的、高度称心的综合。” 最后,它以先锋派和最前沿的创意进行描述和分类,这些创意结合传统艺术形式或媒介,创造出新的、令人兴奋的作品。在此意义上,跨媒介是一种艺术形态,涉及两种或两种以上艺术媒介特性及其艺术观念之间的移植、转换、交互、融合。各种传统的与新兴的媒介元素通过观念上的融合,把“传统与创新并置起来”,因此把经典作品、历史造物置入新的语境与媒介之中,并邀请欣赏者“重构那些在声音、形象、音响或印刷言语中已经熟悉的踪迹”。简言之,跨媒介艺术是由两种或多种媒介元素融合而成的艺术品,从插图书到哥特式大教堂,从装置艺术到行为艺术。 三、艺术的跨媒介性 在跨学科研究视域中,跨媒介性(intermediality)既用来描述艺术实践中的跨媒介现象,也用来指作为方法论的艺术跨媒介性研究。 第一,它是一种关系属性而非内在于作品中的绝对属性。在跨媒介艺术实践中,它特指两种或两种以上媒介之间的交互性与融合性。狭义上的跨媒介性涉及当代艺术尤其是新先锋派艺术中语词、形象、声音之间以及不同文本之间的互文现象。广义上的跨媒介性泛指任何“经典”艺术中的跨媒介特性及其“出位之思”。这种广义上的用法建立在对艺术的跨媒介认知之上,即任何艺术品都是跨媒介的,都趋向于一种理想的、复调性的“总体艺术(Gesamtkunstwerk)”。它经常发生在不同艺术媒介之间,尤其是空间艺术之间(比如绘画与雕塑),时间艺术之间(比如诗歌与音乐),以及空间艺术与时间艺术之间(比如诗歌与绘画、绘画与音乐)相互仿效、彼此融通的时刻。英国唯美主义批评家佩特(Walter Pater)描述道:“一些最美妙的音乐似乎总是近似于图画,接近于对绘画的界定。同样,建筑虽然也有自己的法则——足够深奥,只有真正的建筑师才通晓——但其过程有时似乎像在创作一幅绘画作品,比如阿雷那的小教堂;或是一幅雕塑作品,比如佛罗伦萨乔托高塔的完美统一;它还常常会被解读为一首真正的诗歌……。雕塑也一样渴望走出纯粹形式的森严界限,寻求色彩或具有同等效果的其他东西;在很多方面,诗歌也从其他艺术里获得指引,一部希腊悲剧和一件希腊雕塑作品之间、一首十四行诗和一幅浮雕之间、法国诗歌常和雕塑艺术之间的类比,不仅仅是一种修辞。”由此推论,我们不难理解米歇尔的论断:“所有艺术都是‘复合’艺术(既有文本也有图像),所有媒介都是跨媒介,包含不同的符码、话语传统、发生渠道、感觉与认知模式。” 第二,它是一种跨学科的理论与方法,侧重分析跨媒介艺术生产、传播与接受中不同媒介之间的动态关系,以及不同媒介类型的艺术品交互关系。 狭义上的跨媒介性概念较为具体,涉及两种或两种以上艺术媒介之间的转换、交汇与融通,一般分为历时性的跨媒介性和共时性的跨媒介性,作为基础概念的跨媒介性和作为艺术品范畴的跨媒介性。 历时性的跨媒介性涉及不同的跨媒介文本类型在艺术史中的流变。共时性的跨媒介性涉及具体的跨媒介艺术在生产、传播与接受中的交互性。作为基础概念的跨媒介性是一种理论话语上的提升,涉及艺术跨媒介性的普遍性特征。作为艺术品范畴的跨媒介性,是指不同媒介之间具体的交互关系,决定了作品的意义和外在形态。 广义上的跨媒介性概念认为,任何艺术品都是跨媒介的,都可以进行跨媒介性研究。一方面,它是不同媒介文本之间(inter)的类型学研究,涉及不同媒介文本之间的改写或重写(如文学的电影改编),多种媒介元素融合成新的艺术品实体(如新媒体艺术),艺术文本的跨界传播(如电影在影院屏幕、电视、手机等不同终端设备上放映)等。另一方面,它也包括单媒介文本(如文学、绘画、音乐、舞蹈、雕塑等传统艺术门类)、综合媒介文本(由两种或两种以上的媒介综合而成的艺术,如戏剧、音乐剧、电影等)中的虚拟跨媒介性研究,纯诗的音乐性、图像叙事、视觉音乐的叙事性等都属于此范畴。它是批评家方法论的产物,并不直接影响作品的意义和外在形态,因此是虚拟的。以奥地利格拉茨大学跨媒介性研究中心主任维尔纳•沃尔夫(Werner Wolf)在《小说的音乐化:跨媒介性理论与历史研究》中对音乐化小说(musicalized fiction)的探讨为例,它是小说在叙事中对音乐节奏、基调、结构的隐性模仿,因此属于文学与音乐之间的虚拟跨媒介性研究。弗吉尼亚·伍尔夫的短篇小说《弦乐四重奏》(The String Quartet)、乔伊斯的《尤利西斯》、赫胥黎的《针锋相对》(Point Counter Point)等小说,在叙事结构与表现手法上采纳了音乐化的叙事策略,通过模仿音乐的自我指涉性、情感表现性和“复调”(polyphony)式的叙事结构,获得了一种陌生化的艺术效果。广义的跨媒介性已经成为许多学科的核心概念。这些学科既包括语言学、文学理论、艺术史、音乐学、戏剧影视学、新媒体艺术和漫画研究等人文学科研究,也涉及社会学、人类学、传播学、文化研究等社会科学研究,以及媒介考古学、数字人文、媒介环境学等跨媒介问题群,因此需要许多特殊的方法和界定。 艺术跨媒介性研究的问题视域或研究对象是动态的。有的学者依然在比较艺术(comparative arts)的视域中,以文学为中心来研究文学与绘画、音乐、戏剧等门类艺术之间的交互关系。加布里埃尔•李普(Gabriele Rippl)在《跨媒介性手册》中认为,跨媒介性问题至少有三类:一是图文关系,包括“艺格敷词(ekphrasis)”、文学与摄影、文学与电影、跨媒介叙事、文本与图像的结合;二是音乐、声音与表演,涉及文学与音乐理论、文学声学、诗歌的音乐化、跨媒介操演性(intermedial performativity)、跨媒介性与视频游戏等;三是跨媒介方法论与交错性。有的学者主张涵盖多媒介、新技术并质疑学科的传统边界,来重新建构跨艺术(Inter-art Studies)研究的知识版图。 我们认为,应该以艺术的跨媒介性为切入点,在跨学科的视域中研究不同艺术媒介、不同门类艺术之间的交互关系,建构艺术学理论的知识谱系。 四、跨媒介性研究与知识谱系的重构 社会存在决定知识的生成逻辑。作为人文学科,艺术学理论的知识生产一方面受到具体的社会语境、文化逻辑与历史上下文的影响和制约,另一方面离不开人的思想与意识,离不开艺术界行动者之间的社会互动及其共同体的精神结构。正是结构化的认知惯例建构了艺术学理论的知识。这不是一种可以测量的客观知识,而是一种不确定的主观知识,因为艺术观念的选择不仅受价值观和目的论的支配,而且受知识主体的认识论影响。如果以不确定性作为艺术学理论知识体系的基本建筑材料,那么我们必须承认:学科边界的跨越与渗透所造成的互动与重组,就像边界的形成与维持一样,也是知识生产与知识构成的中心。在此意义上,艺术的跨媒介性研究对门类艺术理论与门类艺术史学科边界的突围,有助于打通不同门类艺术之间、不同学科之间以及人文与科技之间的学术壁垒,为建构弹性、开放、具有共通性的艺术学理论框架奠定学理基础。当然,这种理论框架需要放在整体知识结构的发展中和艺术表意实践的文化体制中来讨论。在知识学的视野中,艺术的跨媒介性研究需要完成五个方面的任务。 一是艺术跨媒介性理论的文献学研究。虽然“跨媒介”“跨媒介性”等学术概念是二十世纪的产物,但相关理论话语在中西方艺术理论文献中古已有之。中国古典文献中有关诗乐舞一体论、诗书画同源论的跨媒介性思想散见于各种诗品、词话、乐论、书画美学、小说评点之中。一方面,这与中国文人喜欢以诗论诗的批评传统有关;另一方面,这些话语多是趣味性与功能论的鉴赏与品评,服从于中国士林的雅趣和传统文化的礼乐精神。在礼乐文化的传统中,诗歌与音乐在各门类艺术中居于主导性,是其他艺术的典范。诗与乐的融通将在社会教化方面发挥最大的功效。如《毛时序》所言:“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之,永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。情发于声,声成文谓之音。”诗、乐、舞,虽然表达媒介不同,但都是情感的表达形式。宋元以来,伴随文人画的兴起及其对诗情画意的追求,诗画的同一性成为主导性的艺术观。苏轼说:“诗中有画,画中有诗”;“诗画本一律,天工与清新。”诗歌与绘画在表达媒介上具有差异性,但在创造审美意象方面具有同一性。诗与画的互相渗透,就是情与形、动与静的互相渗透。无独有偶,这种基于差异性基础上的媒介整合论也出现在亚里士多德的诗学中。各门类艺术都是对自然的摹仿,只是摹仿的对象、媒介与方式不同。这种整一性的理论在古典诗学中一直居于支配地位。直到18世纪,莱辛的《拉奥孔:论画与诗的界限》(1766)才拉开媒介特殊论与现代艺术分立论的序幕。诗歌属于时间艺术,相互连续的符号适合表征行动;绘画属于空间艺术,图像与颜色适合表征静态的美。诗人与画家要避开那些不适宜媒介优势的主题素材。绘画若以图叙事,必须将过程定格为单个镜头,表现“孕育性的一刻”,以并列图像暗示事件的展开。延续确立艺术边界的逻辑,格林伯格在《走向更新的拉奥孔》(1940)中极力反对绘画与雕塑追求文学的表现效果,肯定现代主义对媒介纯粹性的追求。“所有艺术都存在一种共同的努力,即扩展媒介的表现潜力,这种努力不是为了表达思想和观念,而是要以更强烈的直接感觉去表达经验中不可减约的要素。”伴随电子媒介与数字技术的发展,跨媒介艺术主导了艺术实践的潮流,各门类艺术的跨界冲动再次改变了艺术媒介性认知的方向。当代跨媒介性理论就是在这个语境中诞生的。因此,系统地搜集、梳理中西方艺术媒介性与跨媒介性研究的理论文献,不仅是必要的也是可行的,它是艺术学理论进行知识生产与再生产的基础。 二是艺术跨媒介性的理论史研究。从中西艺术理论的学术史来看,艺术跨媒介性研究的范式主要有五种。第一种是姊妹艺术研究。它主要考察历史上具有亲和力或家族相似性的门类艺术之间的交互性,比如诗与画、诗与乐等。第二种是艺术史中的艺术交互研究。它主要考察不同时期视觉艺术之间的多样性与同一性。其中,用语言描绘图像的“艺格敷词(Ekphrasis)”在艺术史书写和跨媒介性比较中具有重要的意义。因为它不仅具有观念史的延续性,而且本身蕴含以文学与视觉艺术、语言与图像关系为基础的跨媒介特征。第三种是美学中的艺术类型学研究。这是一种自上而下的哲学研究方式,旨在通过艺术的分类,确立不同媒介类型的艺术边界,探索在差异性基础上的共通性。以黑格尔的艺术史研究为例,根据理念和形象的三种关系,他把艺术史分为象征型、古典型、浪漫型三个阶段。每个阶段都有代表性的门类艺术主导并影响同时期的其他艺术,象征性的艺术代表是建筑,古典型的艺术代表是雕塑,浪漫型的艺术代表则是绘画、诗歌与音乐。在浪漫型阶段,一切艺术都趋向于突破自身的媒介局限,追求音乐性的表达效果。第四种是比较艺术(comparative arts)或跨艺术(inter-arts studies)研究。比较艺术是美国比较文学中平行研究的一个分支,坚持文学本位和作品本位,主要进行文学与其他门类艺术的比较研究。文学、视觉艺术与音乐的交互关系是复杂的,存在各种各样的相互影响与合作。“文学有时确实想要取得绘画的效果,成为文字绘画,或者想要取得音乐的效果变成音乐。有时,诗歌甚至想成为雕刻似的。……各种艺术都力图互相转借效果,并在相当程度上取得了成功。”这种表达效果上的互相转借,在隐喻意义上使诗歌的音乐性、图像的叙事性成为令人感兴趣的话题。不过,一方面,各种艺术都有自己独特的媒介史,这些媒介 “不仅是艺术家要表现自己的个性必须克服的技术障碍,而且是由传统预先形成的一个因素,具有强大而又决定性的作用”;另一方面,各种艺术也都有自己不同的发展速度与包含各种因素的不同内在结构,各艺术之间的交互影响最好“被看成一种具有辩证关系的复杂结构”,这种结构使艺术在相互借用时可能发生“完全的形变”。 上述四种研究模式往往局限于两个文本之间的关联,具有明显的语言中心论和文学中心论色彩,与追求艺术共通性的艺术学理论学科的核心目标相悖。与之不同,当代兴起的艺术跨媒介性模态关系研究,以探讨各门类艺术之间的共性规律为目的,涉及许多跨媒介问题群,是一个更具有包容性、开放性和生长性的研究领域。奥地利学者沃尔夫和德国学者施勒特尔分别提出了四分模态关系,前者是作品外的超媒介性、媒介间的转换和作品内的多媒介性和跨媒介参照,后者是综合的跨媒介性、超媒介的跨媒介性、转化的跨媒介性和本体论的跨媒介性。与之不同,德国学者拉耶夫斯基提出了三分模态关系,即媒介转换意义上的跨媒介性、媒介融合意义上的跨媒介性和跨媒介意义上的跨媒介性。周宪提出了二分模态关系,即单媒介作品的跨媒介性和多媒介作品的跨媒介性。作为理想类型的研究方式,这些模态关系突出了艺术的媒介因素、各艺术之间的平等关系以及跨媒介性结构的复杂性,为我们进一步深入挖掘、阐释并建构艺术媒介类型学奠定了学理基础。 三是艺术跨媒介性的生产、传播与接受体制研究。如果说理论史旨在对艺术跨媒介性的研究范式做历时性的梳理,那么体制研究目的是为了对艺术跨媒介性的话语实践及其知识生成的逻辑进行共时性的辨析。伴随艺术的跨媒介转向与图像转向(picture turn),艺术的跨媒介实践围绕视觉范式与跨媒介性开始重新确定方向。可视与可读之间的无限关系打破了图像和话语之间的二元论框架,不同艺术之间的跨媒介生产、传播与接受成为主流的艺术实践范式。当然,不同艺术之间的跨媒介借用、改编、交换、易位、融通既是一个古老的艺术现象,也是一个晚近的当代现象。差异在于,各艺术的跨媒介实践在过去往往坚持文学本位,局限于文学、视觉艺术、音乐等有限的艺术门类,而当代先锋艺术在跨媒介架构上更具有实验性、开放性,所有的媒材与符号(图像、语言、声音、音频、视频等)都成为德赛都(Michel de Certeau)所言的文本盗猎的对象,并吸引欣赏者积极参与文本的跨媒介续写、改编、重写、传播与再生产。与此同时,基于互联网技术的跨界互动与融合,具有广泛知名度与受众基础的艺术蓝本即IP作品纷纷走上跨媒介叙事的道路,形成跨越电影、电视、文学、戏剧、美术、音乐等多种艺术门类的创作生态。这种以视觉性为主导,邀请欣赏者广泛参与的跨媒介生产、传播与接受方式,使任何单一的艺术品都可能成为其他文本的枢纽,成为一种超链接的“互文性(intertextuality)”空间。“互文性”概念隐含了两个对跨媒介性研究极为重要的观念:任何一件艺术品都是集体编织成的能指系统;任何一篇文本的写成都吸收和转换了别的文本,对征用的文本起到了复读、强调、浓缩、转移和深化的作用。如詹金斯所言,“任何一个产品都是进入整体产品系列的一个切入点。这种跨媒介阅读能够带来深度体验并刺激消费。”它弥合了艺术媒介之间的鸿沟以及知识生产与接受的屏障,为艺术界行动者建构了符号互动的平台。我们有理由相信,对跨媒介艺术实践的历时与共时分析有助于激活传统的艺术交互关系研究和文学叙事学。通过重访“叙事(narrative)”和“叙事性”(narrativity)等经典叙事学概念,跨媒介叙事学(intermedial narratology)不仅“让关于媒介和叙事的认识相得益彰”,而且使叙事学“通过思考非言语形式的叙事”“焕发新生的机遇”。 四是媒介考古学与艺术的再媒介化研究。如果说艺术体制研究侧重于分析艺术跨媒介文本的符号媒介、传播媒介及其运作机制,那么该研究则从话语实践转向媒介的物质基础及其技术条件,运用媒介考古学(media archaeology)、视觉文化研究和跨媒介理论的综合方法,重返历史现场,力图恢复媒介的物质性,寻访媒介的异质性,捕捉媒介的复现性,探讨历史不同时期媒介技术、视听装置、视听认知与艺术表征方式的变迁。在媒介考古学的视野中,媒介文化史不再是典范媒介的生产、传播与接受的叙事史,而是收藏各式各样媒介装置的历史“档案馆”或博物馆。媒介考古学质疑传统艺术跨媒介研究中重文本、轻媒介,重连续性、轻断裂性的研究取向,将来自不同时期的媒介犹如本雅明的“星丛(constellation)”一样并置、压缩、重构,试图在岩层般积淀的媒介考古中,召唤那些被遗忘的媒介幽灵和乌托邦实践,恢复媒介的物质性,让异质媒介及其身体感知重现,“建构被压抑、忽略和遗忘的媒介的另类历史”,重估它们的价值和意义。乔纳森•克拉里的《观察者的技术——论十九世纪的视觉与现代性》(1990)是这方面研究的典范之作。通过那些被遗忘的媒介技术与视觉装置,以及那些被遗弃了的生理学、视觉科学等认知方式,克拉里在视觉现代性的视野中为我们刻画了一个新的观察者的形象。他把暗箱视觉及其透视法则视为17与18世纪观察者主流位置的典范,而把立体视镜及其流动的视点视为19世纪观察者地位转变的视觉模式,从而为我们书写了另类的媒介装置与视觉考古史。这种“观察者的历史不能简化为技术与机械实践的变迁史,也不能缩小为艺术作品的形式与视觉再现之演变史。”在媒介考古中,许多昔日媒介重现为今日视觉装置及其视觉模式的典范。这涉及当代跨媒介理论中另一个具有生长性的概念“再媒介化(remediation)”。再媒介化是“新媒介重塑先前媒介形式时所遵循的形式逻辑”,是新媒介与先前媒介之间的“易位”,因为“媒介总是不断地相互评论、复制、取代”,总是“挪用其他媒介的技巧、形式、社会意义并试图以实在的名义来改造它们”。通过媒介考古与艺术的再媒介化研究,我们将拓展艺术学理论的学科边界与知识学视野,有可能重构图像学和艺术跨媒介理论的知识版图。 五是艺术界共同体与艺术交互的主体性研究。视听经验的跨媒介表达、传播与接受离不开艺术家、欣赏者与文化媒介人的集体实践,离不开种种理由话语对认知经验和主体性的形塑。艺术界是围绕种种艺术观念而得到体制化的关系网络,它将艺术的创作、评论、发行和博物馆的收藏,以及理论家的批评、艺术史的书写等系列活动纳入体制的结构框架之中。如果说艺术学理论是一个竞争与合作并存的知识生产场,那么知识生产与再生产的主体将依赖于艺术界共同体的建构。分析艺术跨媒介性话语实践中艺术界行动者的互动机制与主体间性,是理解不同历史时期种种艺术理由话语与阐释模式的前提。这需要我们从共时性与历时性两个维度进行考察。第一,重返历史现场,辨析在具体的艺术流派与思潮中,哪些艺术家群体采用了跨媒介性的表达方式?集体表达了什么样的艺术观念?这些观念又是如何塑造艺术界其他行动者的?文化媒介人与欣赏者在跨媒介的传播与接受中,又是如何逆向影响艺术的生产者,参与艺术的跨媒介改编、重写或重演的?第二,在跨门类艺术史的书写与重构中,辨析艺术思潮是如何从古典、现代向后现代或当代转变的?艺术主体性及其互动机制在跨媒介实践中又发生了哪些历史性的演变?演变的文化逻辑是什么?第三,在中西跨媒介的文化对话中,多元一体的艺术观与“和而不同”的跨媒介艺术理论话语何以可能?能否通过艺术界的合作与协商机制建构跨媒介、跨文化、跨语境的主体间性?这些问题是我们在以后研究中需要回应与解决的。 结语 作为学科建制,艺术学理论是一个充满张力的知识生产场。如同生物多样性一样,艺术多样性及艺术理论生产者的多样性,决定了艺术理论形态、方法、观念的多样性。如何通过合作协商机制,建构介于哲学美学与门类艺术理论之间的艺术学理论学科,明确它的问题意识、研究对象、学术资源与研究路径,是一个十分艰巨的学术工作。我们认为,在图像转向与跨媒介转向的双重文化语境中,艺术的跨媒介性研究是一个非常好的切入点。我们的理由有三点。第一,它秉持艺术的媒介导向(media-oriented),凸显跨媒介之维,有助于厘清视听经验、媒介装置与认知范式之间的内在文化逻辑。第二,它破除了作品本位与文学中心论,有助于各门类艺术理论之间的交流互动,实现跨学科的方法论融合。第三,它拓展了艺术学理论的研究领域,有效地阐释了各门类艺术之间的交互性与统一性,为艺术学理论的跨媒介建构提供了合法性依据。 (注:本文内容由作者提供。原文发表于《江海学刊》2020年第2期,请以原刊内容为准。) (责任编辑:admin) |

- 上一篇:中国特色艺术学理论体系及学科的建设路径

- 下一篇:中国传统艺术母题与主题谱系