舞蹈是怎样发散和兼融的

时间:2025/12/20 02:12:17 来源:《北京舞蹈学院学报》2 作者:刘建 点击:次

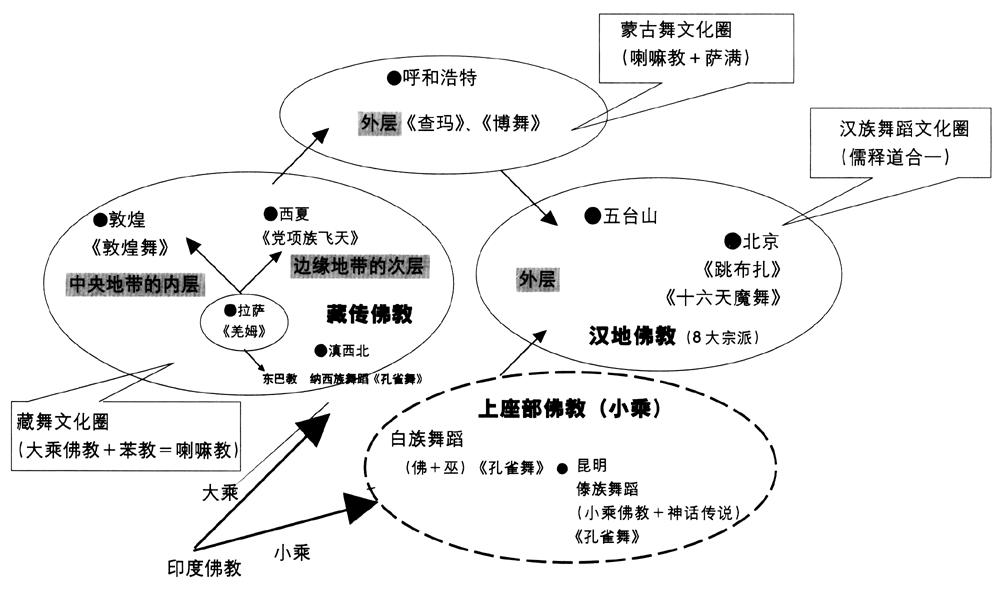

【内容提要】一种舞蹈在生成之后能否发散甚至兼融,能否拓展自己的疆域并使自己长存,取决于它是否具有功能与观念上的合理性和包容性,取决于随着功能与观念变化而产生的审美变化。本文以佛舞文化圈中的藏传佛教舞蹈为个案,对上述观点进行了分析与阐释。 【关 键 词】舞蹈文化圈/发散与兼融/功能与观念/羌姆主题的孔雀舞/审美。 【作者简介】刘建,北京舞蹈学院教授、研究生导师 一、涟漪状的佛舞文化圈 1.身体人类学 释迦牟尼在《般若经》中对佛法在世间的传播作出预言:我涅槃之后,此般若经将从印度向南方传播,此后将从北方再向北方传播。印度次大陆的东南西面面临无边大海,而北方则是人口众多的广阔大地,遵照佛陀的旨意,小乘佛教的布道者穿过孟加拉的森林沼泽进入缅甸和中国的云南。大乘佛教则一路翻越帕米尔高原进入中亚,进发新疆;另一路爬过喜马拉雅山的茫茫雪原进入雪域西藏,并再向北方蒙古、向东南的中国中原、向朝鲜半岛和日本传播,最终成为亚洲大陆传播领域最广的宗教。与之相伴随,作为弘扬佛法的佛教舞蹈也因其功能和观念上的巨大兼容性变得流布广远,色彩缤纷,成为亚洲乃至世界艺术的一大景观。 与绘画、音乐、雕塑不同的是,佛舞的流布与色彩是用身体的媒介实现的,是灵肉一体的特殊的文化与审美的呈现。 1977年,北爱尔兰的贝尔法斯特女王大学社会人类学系教授约翰·布莱金编辑出版了《身体人类学》,将人类学划分为体质人类学和文化人类学的传统二分法打破,论证了二者的一体化:“社会性的身体制约着生物的身体被感知的方式。由于身体的生理经验总是被社会的范畴所调节修饰,因此它确认着一种特殊的社会观点。在这两类身体经验之间的持续的意义交换,使得每一方都会强化对方的范畴。作为这种相互作用的结果,身体本身就成为某种高度限定的表现媒介。”布莱金强调:“真正的学问是从全部的有意识的肉体产生出来的,不但从你的脑里和精神里产生出来,而且也从你的肚里和生殖器里产生出来。”① 布莱金的同胞、爱尔兰踢踏舞王弗莱利从舞者的视角印证了这一点:“我的血液中流淌着爱尔兰人的鲜血,祖先将音乐和舞蹈的基因埋藏在我的身体之中,正是这些因素,让我完成了《大河之舞》,也正是《大河之舞》的成功,让我更享有超越的机会,《王者之舞》就是这种超越的结果。历史上的爱尔兰不断地被外族侵略,我们的人民没有权利表现自己的欢乐,即便是舞蹈的时候手臂也只能放在身体的两侧,但是现在爱尔兰的文化已经遍布世界各个角落,我们就要释放自己的激情,让所有人都感受到爱尔兰的文化。”② 从现代的爱尔兰踢踏舞反观传统的佛教舞蹈的生成、发展和变化,亦同此理,只是佛舞来得更加久远、阔大和深邃。 2.从中心辐射 宏观地审视佛教舞蹈的发散与兼容,我们可以看到一组涟漪状的佛舞文化圈。 这一文化圈最初以印度为激起涟漪的中心,此后向北向东北扩散。东北面的上座部佛教(小乘)一路往由缅甸东南亚一带落脚于中国的云南,而后又向中原,与儒道兼容而成汉地佛教一支。北面一路一取丝绸之路穿入中原;一取西藏为落脚之地,形成了中国大陆佛教舞蹈的风格分布光谱:西南部以优美轻柔为主而不失肃穆;西北部以狞厉粗犷为主而夹以飘逸;中原地带则被杂糅为光怪陆离。 为了集中论述,我们在这里只抽取中国佛教舞蹈文化中“藏舞文化圈”的构成、发散与兼容作为个案进行分析(见图)。藏族学者扎路先生有《菩提树下》一书,勾勒出了藏族佛教的建构与发散:其核心区域是以山南、拉萨为中心的卫藏地区。这里不仅是藏族古代的政治、经济、文化中心,也是佛教的最先立足之地和佛苯之间最早的碰撞之地。在现实生活中,突出表现为全民信教、政教合一。这些文化因素高度成熟的状态,表明藏传佛教文化在功能和观念上具有由这个中心向外呈波浪式辐射的力量。 藏传佛教舞蹈的构成、发散与兼容图示  内层区域主要指青藏高原上以藏族聚居区为主的广大区域,这一区域的藏传佛教文化是在吐蕃时期随着统一大业的完成而播及的,是文化圈内最早的传播区域。内层区域实际上是扩大了的文化中心,它在文化圈次层区域的形成过程中发挥了积极的作用。次层区域是指在青藏高原周围从高原向平原过渡的山地丘岭地带,如北方的土族、裕固族、西夏古国,东部的羌、纳西、普米、怒、傈僳等族,其历史在11—14世纪时都不同程度地处在原始社会向阶级社会的过渡阶段,古老的原始文化尚未解体,在急剧变化着的历史中接引了藏传佛教。外层区域是指广袤的蒙古草原和中原汉地,在这一区域,政治上的劣势地位和文化上的巨大差异,使藏传佛教文化处于被支配的地位,这也预示着在外层区域藏传佛教文化更易受到其他文化的挑战和取代。从整个藏传佛教史来看,它的向外传播经历了三次大的高潮,即:吐蕃时期、藏传佛教各大宗派形成时期以及格鲁派建立之后。这三次大的传播高潮使藏佛教文化在空间上获得了巨大的拓展,自西藏向四周递减形成了三大层次区域:内层区域、次层区域和外层区域。③ “以舞传佛”和“佛舞一体”的藏传佛教舞蹈文化圈在时空上也是这样构成的,这在“敦煌舞”的舞姿、西夏舞蹈的特征、“羌姆”的生成与变异、“密宗”舞蹈由宗庙而宫廷化以及“孔雀舞”所显示的不同形态等舞蹈现象中均可见出。当初,印度教的再兴和伊斯兰教东侵,使印度佛教最终不再成为印度的主流文化,一部分佛教徒带着佛经和佛舞走进喜马拉雅,以藏传佛教为后盾,划地固守。值得深思的是,这种在态势上主张和平、慈悲避世的佛教及其舞蹈比处于攻势的伊斯兰舞蹈更丰富多彩且疆域广大。中国之外,其时空一直扩散到日本的“能乐”、韩国的“僧舞”和美国现代舞中的《香炉》以及法国贝雅1962年取材西藏《亡灵经书》的《旅行》…… 二、美在功能与观念之间 1.功能效应 作为灵肉一体的舞蹈,其存活与流布的前提是美的品格,而这一品格的建立,一面离不开形而下的功能性,一面也离不开形而上的观念性。功能性使舞蹈具有活生生的效应,而观念性则使舞蹈在意识形态领域永占一席之地,并以此划开与杂技、武术、体操的本质界限。曾经是粗砺的苯教藏舞最终定型为松腰、懈胯、身体前倾的柔顺虔诚,不能不归功于佛教在功能与观念上的法力。 《空行益西措杰传》载:“苯教每年秋天要举行‘鹿角祭’,杀死许多公鹿,取血肉献祭。冬天要各杀死三千只绵羊、山羊、牦牛等公畜,献祭苯教神祗。春天要举行名叫肢解无角母鹿的祭祀,将四只无角母鹿四蹄折断,以血肉献祭。夏天要举行苯教祖师祭,以各种树木和粮食煨桑祭祀,在有人病痛时,要施舍赎命,视个人经济情况从最多杀公畜各三千到杀公母畜各一头献祭神祀。人死以后为了制伏鬼魂,也要像上述那样杀牲祭祀。此外,还有祈福,送鬼、赎替、卜算、预测生死等仪式内容。”如此大规模的杀牲祭祀,于藏民生产和生活造成极为严重的破坏,而佛教以“禁止杀生”楔入苯教,使藏民诚信悦服于佛给予人的最基本需要。 佛教的聪明和宽容特别表现在它很少强令制止或取消“异教”,而多是采取将计就计的方法转换之,以为我所用。“灵嘎”是藏语“Ling ga”一词的译音,是邪恶鬼魅的象征物和替代物,指神舞仪式中用糌粑和酥油捏的人替身鬼俑。灵嘎源于西藏的苯教。据敦煌石室发现的藏文手卷记载,早在吐蕃的止贡赞普(第8 代赞布)时期,使用替身的宗教仪轨已出现,并成为苯教仪式的重要组成部分。当时主要是用动物和活人作为替身来赎取死者躯体和灵魂。或驱除灾病。这一习俗至佛教大举传入西藏的公元8世纪后发生了变化。由于佛教公开反对血祭。 并以替代物保持这一习俗,所以11世纪以后,以杀殉生灵为特征的祭祀活动逐渐消失,活的祭物被供物所取代,致使我们今天看到的保留在佛教舞仪中的风格已经不再像《春之祭》那样惨烈和恐怖了。 2.观念效应 在观念上,佛教传入之前,藏区就有“人死以后转生为鬼和神,而神鬼死后也转生为人”的转世观念,即“轮回说”。敦煌出土的吐蕃《礼仪问答写卷》中言:“无论何时,行恶得善者百中得一,行善得善者比比皆然”,“俗语云因祸得福,但无论何时不会有因福得祸者”,④ 与佛教因果报应思想暗合。不同的是,苯教认为善恶祸福都是与天神发生感应而得到的不同报应,而佛教认为有因必有果,不需要超人的天神来主宰,无论贫富贵贱人人皆可成佛,强调的“轮回观念”的普世性,因而更容易被广大藏民以积极状态接引,心悦诚服于佛。 在西藏,西来的大乘佛教在观念上不仅兼容了苯教,而且自身的显、密之分也在喜马拉雅山脉相互兼容,并以藏密的观念和实践显现出来—密宗是显宗的更高一层级,因而藏传佛教常被称之为“藏密”。藏密“缘起性空”的世界观,直接形成“即身成佛”和观念,即每一信徒现世即可成佛。“即身”,即现实的生身、肉身。《菩提心论》记载:“若人求佛慧,通达菩提心,父母所生身,速证大觉(佛)位”故亦称“肉身成佛”。⑤ 密宗视身体与天地宇宙沟通的身体观,发展出了繁复而精致的仪式和其中的表演。密宗相对于大乘其他派别,将仪式和表演放在比以往更为重要的地位,并将其作为自己最显著的特征,身体行为代替了过去抽象的禅定思维。以前的仪式和其中的表演只是引领修行者入道的手段,“然而现在仪式的本身成了‘道’,而且取代了契经;教义理论必须用一种摸得着的形式表现出来,不是单纯心灵上的理解”⑥ 在身体仪式中,舞蹈此时已和修行融为一体,诸如密宗金刚乘编制的仪式舞蹈《金刚舞》: 善哉於心住灌顶二金刚 於心示日形右肘住左拳 二掌及於口左莲右开势 左心剑杀害旋转如火轮 金刚二口散金刚舞旋转 一如南怀谨先生所言:“三密的加持功德,使人容易得到即身成佛的效果。而且花样百出,可使修学密宗的人,昼夜忙着有为而求达无为涅槃的成果。这是人们多么喜欢的事,也可以说,它是经济价值高而成本较为低廉的成佛捷径。所以释迦牟尼遗言中提到,后代末世的时期,大乘佛学的智慧成就之学—衰落,唯独密宗与具有宗教性信仰的净土宗,才能流布不息。以此证之于现代的趋势和事实,却甚为相似”⑦ 三、向北向东 1.舞蹈遗迹 在藏传佛教舞蹈文化中,不仅有精美的舞蹈遗迹以过去时态保存了这一切,而且还有充满生机的“活化石”以现在时态述说着这一切。 舞蹈遗迹包括文物和文字。敦煌壁画舞蹈文物中的佛教因素除丝绸之路外,还有藏传佛教的巨大力量。“以舞传佛”的代表之一是156窟供养人《张仪潮出行图》、《宋国夫人出行图》,前者八个番装舞人颇似今藏族踏足张臂的矫健舞姿,而后者四个汉族舞伎舞姿则酷似今藏族典雅优美的弦子。“佛舞一体”的壁画当属465 密宗“欢喜佛”的双人舞。南怀谨先生曾对“欢喜佛”舞蹈造像有过独到的见解:“密教还有一特点,其精神虽然出离世间,其方法不是完全遗世,它是联合人性生活而升华到佛性境界的。因此他们的修持,有一部分包括男女双修的双身法……如《大智度论》卷二十一所谓:‘是人淫欲多为增淫欲而得解脱。是人嗔恚多为增嗔恚而解脱’……如观密宗像法,由艺而至于道也,亦何不可”。⑧ “由艺而至于道也”即“佛舞一体”,而且是从身体感应上悟出大道理。此外,史学家王克芬先生认为大量造型优美的“反弹琵琶”舞姿与西藏定日地区“反弹三弦”的舞姿亦有动态的连接点。这些连接点所具现出的,无论是舞仪,是修炼,还是装饰性舞蹈,它们都包含着功能、观念和审美因素,前两者隐而审美因素显,但前两者却是审美的铁锚。正如捷克舞蹈家凯利·基里安所言:舞蹈的“第一个问题”就是如何“赞美上帝”,我们的“身体的动作不外是相对于空间中某些定点圆形运转。我们在寻找身体与心灵的定点,同时也是生存意义的依凭。在过往与未来之间不断地寻求平衡,一个和平与宁静的所在。”⑨ 藏传佛教舞蹈文化圈次层的又一指向,是当年吐蕃时期的西夏王朝及其舞蹈。党项人建立的西夏王国(1038—1227)与佛教关系密切,敦煌壁画的“飞天”舞中,西夏飞天独具一格,其直线的、带角的非“S”型舞姿一面透着北方游牧民族的粗犷,一面又用柔和的绸带显示出其对佛祖的谦恭。敦煌画家霍熙亮先生在榆林东千佛洞3窟发现了一组西夏供养伎乐壁画。 在一幅舞图上有两个舞者双身紧紧勾连缠绕,造型奇妙罕见。双人高托供品盘,皆为裸身,肩背饰以挽结飘带,手指、手臂及双腿相互勾绕,既表现了敬佛的虔城,又具舞蹈美感,其他如甘肃肃北五个庙和安西千佛洞等石窟有多幅西夏伎乐壁画,其舞姿大都是主力腿半蹲,开胯,另一腿端抬于主力腿膝部;舞伎有托花盘、执花伞、挥巾或空手而舞的。这种以开胯为特点的舞姿,具有马上游牧民族的生活烙印及审美情趣。如果我们更进一步仔细审视这个屡屡出现的舞姿,就会发现它与佛教密宗欢喜佛双身像中女身的姿态造型是完全一致或基本相同的。⑩ 特别重要的是,蒙古民族建立的元朝宗教信仰正是因西夏佛教而与藏传佛教建立了联系,从而揭开了藏传佛教由西藏→宁夏→蒙古→中原传播的链条。可以说,藏传佛教文化在从唐中期到元代的河西走廊文明中占据了极其重要的地位,”故而当汉地会昌法难,佛教横遭劫难的时候,吐蕃统治下的敦煌却大规模开窟不止,合计今莫高窟中92个窟中保留有吐蕃时期画塑遗存,若按每年的平均数计,甚至超过了初唐和盛唐”。(11) 在古籍文字记载中,有关藏传佛教舞入中原的精致者莫过于《十六天魔舞》。从舞蹈文化圈来看,它横跨西藏、蒙古和汉地三个圈层;从舞蹈语境来看,它是从西藏密宗寺庙堂经由蒙古万神殿踏进中原宫廷;从舞蹈功能来看,它由“舞以载道”变为身体修炼又变为视觉娱乐,并从“宫官受秘密戒者得人,余不得预”(《元史·顺帝纪》)的主流文化堕入民间的非主流文化以致最终消失……其间功能与观念渐去渐远,审美愉悦抢得领衔主演的位置,最后“美”得无影无踪。尽管佛教宽宏大量,但作为舞蹈却应自忖:当舞蹈摆脱了形而上的观念和形而下的生存功能时,其“纯美”有多长的生命力?作为专题研究和历史个案,兹不累述。 2.从“羌姆”到“查玛”到“十六天魔舞” 应该详细阐述的,倒是舞蹈活化石的流变,因为它们还手舞足蹈在我们今天的视野中,典型的范例是西藏的“羌姆”—尽管它并非纯美,但它却一直“活着”。 在舞蹈活化石的流变中,有两个要明确的概念:“族群”和“民族”。全民信佛、政教合一的藏民族既有鲜明的族群标志,又有鲜明的制度化的民族标志,藏传佛教舞蹈之所以能成为内层核心的震源,正因为具有这双重的标志,包括其生成的神秘的地域、深厚的信仰、第三地理台阶特有的体质和博大精深的文化传统。这种“族群”和“民族”概念的合一,使得藏族舞蹈和藏传佛教舞蹈也具有了某种同一性,其表征之一就是“羌姆”。藏民们认为,羌姆是他们与神沟通的桥梁,跳一次或者观看一次,其功德有如读一篇藏文大藏经《甘珠尔》,并可以得到神灵的保佑。 “羌姆”是藏语对喇嘛寺庙舞蹈的称谓,本意为“舞”,后成为专指用于驱逐疫鬼、酬谢神灵的戴面具表演的宗教仪式,为喇嘛教各教派所共有,风格狞厉肃穆。羌姆仪式包括了动作表演之前大量经文念诵仪式、音乐仪式、面具造像规则、服饰造像规则等。其舞仪是一种由印度佛教密宗的金刚舞与西藏苯教拟兽舞、鼓舞和土风舞等融合构成的以驱鬼逐邪、弘扬佛法为目的的藏传佛教法事舞蹈。(12) 在未开化时期,藏族在崇拜众多的自然神灵的同时,还要膜拜人间之神—即作为天神化身的赞普和具有非人之力的苯波(巫祝阶层)。这些“专司之苯”兼有自然和社会双重主宰身份,其地位发展甚至要越居自然神之上。古老的诸多神灵犹存,新的神祗又被不断产生,使得身陷贫困与恐惧中的普通藏民不仅要耗费巨大的人力物力时间来顶礼膜拜,还要在精神上负重着天神(赞)和巫(苯波)的两重人格压力,因而他们希望有一个较简便且单纯的神直接和人相对。时势造英雄,以“传授密法,战胜外道,降伏妖魔”著称的莲花生大师因势利导,在功能和观念上双管齐下,将佛以审美的仪式化过程体现在藏民面前,一举成功。 《莲花生大师本生传》有大量这样的记载…… 莲花生来到香波沟 (雅拉)香波山神变成山大的白牦牛 莲花生用铁钩手印扣其鼻 绳绑缭铐使之难动弹 又用铃子手印变其身与心 二神驯服献名号 护法守卫大伏藏……(13) “羌姆”中的“牦牛舞”和其他被驯服的各类护法神的舞蹈,就是这样构成了“狞厉而肃穆”风格的二重组合。(14) 当“羌姆”随着吐蕃的扩张和藏传佛教的北向发散而驻足于河西时,即变形为金刚乘密宗壁画中的形象:神秘、艳丽而怪诞,具有极强的超现实意味。在人称“秘密寺”的第三465窟,顶上画以大日如来为中心的五方佛,四壁画妙乐金刚、 胜乐金刚、吉祥金刚等双身像,东壁画有铺人皮、挂人头、骑骡子的怖畏金刚。“双人舞”的欢喜金刚主尊蓝色,八面十六臂,佛母裸形,相拥主尊,色彩艳丽,对比强烈,装饰味道很浓,融合了中亚和中原的审美意识,成为敦煌壁画中舞蹈的一种审美定型,与“飞天”和“伎乐天”遥相呼应。 今天,“敦煌舞”中的“金刚舞”已在汉地的一些舞蹈团体和院校中复原,但其成功的剧目和接受的程度,远远不及“飞天”和“伎乐天”。究其原因,与汉地的信仰与审美不无关联:菩萨女性化的慈爱、飞天的飘飘欲仙和伎乐天的“S ”形优美为汉地之追求;换成了男性的怒目金刚,则无人喝彩了。这正像南怀谨先生解释汉地国人质疑争论密宗画像之形态问题一样:此类画像已失去显教佛像庄严慈祥本色,使人生起狰狞怖畏之反感,大多不类人形其故为何?曰:“在佛而言佛,一切佛皆就体、相、用而取法、报、化三身之别名。显教佛像之奇形异态者,乃表示化身、异类身等等,统为佛学内涵之表。举一言之,如大威德金刚像之怪异,即表大乘九部契经。二角者,表真俗二谛……其他画像如六臂者,即表说度法相。四臂者,示慈悲喜舍风规。凡此等等,皆为佛经义理之图形,故为浅智众生,由识图而明义而已。是以经说大威德金刚,即为大智文殊师利化身。举此一例,余由智者类推可知,不必一一详说。”(15) 问题是,汉地国人已身在藏传舞蹈文化圈之外,不大愿意再做“智者类推”的苦差事,所以“羌姆”及敦煌的“金刚舞”也就而已而已了。 经由边缘地带的次层后再向北,便是外层的蒙古舞蹈文化圈了。使两个圈层相连的标志性舞蹈便是“查玛”。“查玛”是蒙古族喇嘛教寺庙舞蹈的名称,是羌姆一词的蒙古语读音。查玛的形成过程,有意无意地伴随着蒙古族由一个简朴的游牧民族上升为世界之王的过程。在这一过程中,原本信奉萨满教的蒙古贵族面临着一个重大抉择:如何在精神信仰层面中选择出一统臣民的具有政治功能的神灵。 萨满教多神并存的宗教形态与新的民族构成和统治秩序大相径庭。因此,作为统治阶级的大汗台吉们极需寻找一种统一的精神凝聚力,而执意向北发散的藏传佛教恰好填补了这一空缺,因而立刻被接纳。 藏传佛教是印度佛教、汉地佛教传入西藏后与藏族的传统宗教苯教相结合而形成的,具有浓厚的原始宗教色彩,与蒙古萨满教在教义、教规,特别是祭祀礼仪(含舞仪)等方面极具相似性,又在功能与观念上高出萨满一筹,这是一种文化对另一种文化施行兼容的两个必要前提。《蒙古风俗态》载:萨满教频繁的杀牲祭祀活动,对蒙古游牧经济有很大的破坏性,因此藏传佛教大师索南嘉措使蒙古大汗在开化后的首要措施之一便是:“倘若依旧杀人殉葬,则要依法处死;如果宰杀牲畜殉葬,则要依法没收其全部财产;若有谩骂殴打上师和僧伽者,则抄没动手者的全部家产……从今以后,要烧毁那些偶像(指萨满诸神),严禁杀生进行年祭月祭。如果违法宰杀牛马祭祀,则罚其十倍的牲畜”。(16) 从政治信仰的统一到生产力的保护,索南嘉措走的是莲花生的同一条路,所以“羌姆”自然地换成“查玛”的称呼,开始了“以舞传佛”。 蒙族认为自己跳的神舞“查玛”与藏族的“羌姆”有别。“羌姆”所崇奉的是“现在佛”释迦牟尼,而蒙族的“查玛”所崇奉的乃“未来佛”弥勒。(这又直接影响了“跳布扎”),其形式说唱舞皆有。“查玛”舞的风格同时具有喜马拉雅山的神秘和蒙古草原的粗放,并且夹带着游牧民族的矫健灵活,《白老头》、《黑老头》、《水神舞》等都带着这样的审美特征。最典型的是“鹿神舞”,它不像西藏跳神舞时把鹿作为反面形象,而是把鹿视为吉祥、康乐、和平、自由之神。因为早在喇嘛教传入蒙古之前,民间就曾流传着灵活敏捷的“鹿神舞”,牧民不忍心把可爱的鹿神形象丑化,表演中专挑一名伶俐活泼的小喇嘛充任鹿神。各舞段之间穿插老寿星拨浪鼓与鹿嬉戏,还穿插一些民俗舞蹈,以及寿星与娃娃戏剧性表演。(17) 就像在蒙古草原佛教的万神殿中既有肃穆庄严的佛教神祗,也有许多粗放灵动的萨满教神灵。急于统一的蒙古贵族曾以“异教”严厉打击过萨满教,但萨满教却是“野火烧不尽”;倒是滴水穿石的佛法以其广博与睿智最终溶解了不屈的萨满。 当“羌姆”经由两个踏板跳到中原时,它已经随着蒙古人的南下而演变成为《跳布扎》以及全然变形的《十六天魔舞》了。在蒙古文化与中原文化的对峙中,中原文化的功能需要和观念意识无声地抵制着“查玛”,而佛教的宽容,将这种抵制化为融合。蒙古人定都元大都后,已然烂熟的中原汉族文化的华丽恢宏和红尘之乐使他们目瞪口呆,自身的粗放矫健,渐渐向精致美艳靠拢,小至造像,大至巡游,还有夹在这静态与动态之间的舞蹈。玛哈嘎拉为梵语,为密宗一怒相护法,来自是印度,藏语称“贡保”,汉地称“大黑天”,为元代上层所尊崇。其像极为精致,身有六臂,披白象皮,象头朝下,四腿搭在两肩和双腿后。最上右手向上抓着象脚,左手拿三叉戟,中间两只手右手拿骷髅鼓,左手拿索子,主臂两手拿着骷髅碗和月刀。脖子上饰以青蛇、项链,脚腕和手腕上有白蛇缠绕,象征着降服一切龙王和药叉。两腿左屈右展,跨在一头仰卧的白象身上,珠光宝气,威德逼人。游皇城活动始于对大白伞盖佛母的崇拜,亦为元代社会一盛事。《元史》祥记其事:“岁正月十五日宣政院所辖官寺三百六十所,掌供应佛像、坛面、幢幡、宝盖、车鼓、头旗三百六十坛,每坛擎执抬舁二十六人,钹鼓司云和署掌大乐鼓、板板鼓、筚篥、龙笛、琵琶、筝、蓁七色,凡四百人。兴和署掌妓女杂扮队戏一百五十人,仪凤司掌汉人、回回、河西三色细乐,每色各三队,凡三百二十四人。凡执役者,皆官给铠甲袍服器伏,俱以鲜丽整齐为尚,珠玉金锈,装束奇巧,首尾排列三十余里……。”(18) 这种精致、美艳和夸饰的风格在舞蹈中可以具现于宫廷内《十六天魔舞》,其“璎珞垂衣称艳妆”、“清歌曼舞世间无”便是顺理成章了。想当初,佛祖抛离娇妻弱子,舍弃王国宫殿,金银珠宝,六年周游,修习苦行,四十天颗米未进,消瘦衰弱,静坐冥思,终于觉悟,证得正觉。如今,中原汉地佛教“相似佛法”的以舞传佛竟如此奢华,佛祖也只能睁一只眼闭一只眼了。 “羌姆”在北京的“正宗传人”是雍和宫的《跳布扎》,因为它毕竟不是在宫廷宴乐上而是在喇嘛寺中,不是女乐来跳而是由和尚来跳的舞蹈。但就其功能和观念的差异而言,汉地的相似佛法还是直接影响了《跳布扎》的风格类型。雍和宫跳布扎与藏族的羌姆在内容和形式上都有所不同。从内容上看,雍和宫的“跳神”多为正面形象,如“跳金刚”“跳天王”、“跳护法神”、“跳弥勒佛”等。而羌姆的跳神却多以反面形象出现,如“凶神舞”、“骷髅舞”、“牛神舞”等。跳布扎除第八幕“跳护法神”为戴狮、虎、象、豹、牛、狗等面具表演外,大都为菩萨等神灵战胜邪恶。从形式上看,“跳布扎”分幕表演,整个过程犹如一出戏曲,每一幕都围绕一个故事展开,情节生动活泼。值得注意的是,第六幕“跳星神”由28人扮演的28星宿神灵(道教崇拜的主要神灵)。这显然是将汉族传统文化吸收进来,并以符合汉民族的审美需要呈现。这里要特别提到“跳弥勒”。除“大弥勒”外还有6名“小弥勒”,他们面具虽大小有别,但面部造型却都是汉族寺庙笑面弥勒佛的形象,与众神明显不同,而且是纸胎有套头面具,笑容可掬,和今日的“大头娃娃”相似。与之相呼应的还有静坐观看的“哈香”(戴大头和尚的施主)的笑容。皈依佛门的汉地众生,多看重今世而看轻来世,所以要把“未来佛”弄得喜气洋洋地活在今世。红尘自娱自乐的生存功能和观念直接导致“与佛共乐”的舞蹈形态—无论是跳弥勒的舞蹈主体还是看弥勒的舞蹈受众…… 但无论如何,“羌姆”的主旋律—斩鬼送崇、布法扬威还是贯穿了佛教舞蹈文化圈的整个圈层,使同一题材按照同一主题变化出不同的审美风格。这其中不仅要求以包容精神尊重每一圈层的功能与观念的特殊性,同时也要求每一文化圈都要在终极追求的目标上恪守舞蹈文化内层核心的“质”。正像解构主义所描述的:新文本(包括舞蹈文本)的踪迹在畅游后仍会不止一次地返回“书”【注:德里达将“书”一词作为传统权威的符号,而“书写”(writing)一词在其解构理论中却是一种宏观的创造活动,在语言文学方面,它不同于有形的书面定写作,而更多的是指无形的、扎根在无意识中的无形心灵书写(psychic writing),也即语言运动本身。当然也应包括舞蹈身体语言】这个传统的符号,但却拒绝受其约束。这种出走而又复返的创新与继承运动如同一个不完整的新的圆与旧圆重叠,新的圆每次都出现在旧圆的影子里,二圆相似而不等同。它们的关系如一位17世纪的诗人所说:“新月在旧月的怀抱中”。两个月亮都不完整,相似而不相等。这种离去又返回的继承与创新的运动,德里达称之为“圆的重复”。创新无法从零开始,它必须在原有的场地画自己的圆,这种不完整的圆的“不断的重现”(是重现而非再版),由此才能成为德里达所称之的精力充沛“游戏”(play)。 四、“羌姆”主题的“孔雀舞”形态 1.向东南 当初,大乘佛教不满足于部派佛教出家僧侣只求独善其身、灰身灭智的理想境界,于是依据佛的慈悲精神提出“普渡众生”。由此而衍化出的藏传佛教从理念上肯定了人人都可以成佛,而且是“肉身成佛”,只不过有圆顿迟缓之别而已。这种观念夹带着由观念诱导的身体一面向北,一面也向东南拓进,开辟了滇西北的又一边缘地带的次层舞蹈文化,并与小乘佛教的舞蹈文化圈牵手对视。 如果说“羌姆”的主题向北、向中原延伸时舞蹈形态发生了变形,衍化出了粗放、灵动、美艳、诙谐;那么它在向东南拓进时也必然“入乡随俗”地发生形态变化,但也依旧是万变不离其宗。这其中,纳西族的“孔雀舞”便是范例,恰与由印度生成而经由缅甸、泰国定型的中国傣族的“孔雀舞”构成截然不同的两种审美风格。 费孝通先生在《民族与社会》一书中指出,在我国西部,北起甘南,中经川西,南至滇西北、藏东南,这个南北向的区域,可称做是“藏彝民族走廊”。今天生活在滇西北的藏、纳西(包括摩梭人)、普米、怒、傈僳、独龙、白等民族,就是在长期的征战迁徙分合之后定居繁衍而形成的。纳西族是这些民族中的一支,其信仰为东巴教。东巴教是纳西人在吐蕃统治时期将本民族原始宗教与藏族苯教结合而成的宗教,亦可以说是藏传佛教的纳西化过程。与“羌姆”舞仪的主题相近,“下镇鬼怪,上祀天神,中兴人宅”自古以来都是东巴们的主要宗教活动,包括舞仪中的“孔雀舞”。 在纳西,孔雀是降魔镇邪之鸟,是神界神灵之坐骑,飞落到人界为护法开路,专食鬼界蛇之类的邪物,有类于鹰。这在《东巴经》中多有提到。记载东兵天将在攻术鬼的第三个山头时,有剧毒炭黑猛虎和黑蛇在那里防守,阻挡东兵天将前进。东格、优麻天将作变化,变出一只亮灿灿的金孔雀,攻破了黑蛇防守的第三道防线。舞蹈描述的是孔雀从天上降临人间,在溪流边梳妆打扮、喝水、抖翅战斗时的动态。“碎步走七步”代表孔雀从天上下来的步态,弓步俯身双展翅代表孔雀汲水,双腿半蹲碎抖肩代表孔雀汲水后抖动羽毛时的动作。此外,还有一些法术式的动作,如顺脚走摇板铃或鼓,勾脚单盘腿,勾脚前抬腿双展翅,单跪腿摇铃,转身单跪腿等。整个舞仪刚劲、拙朴、粗砺。(18) 正如珍妮·科恩所说:“所谓舞蹈风格,指的是有一部带有作者阶层、宗教或学派特制的舞蹈作品表现出来的特性”。(19) 2.风格定型 作为舞仪中的风格定型,首先是在形而上的层面确定其“特性”。在对外传播中,佛教为了消除纳西族对佛、菩萨的陌生感,将当地的各种神灵吸纳进自己的神灵殿堂,使它们都具有归属感,成为佛教的神祗。滇西北当地有名的自然神祗如三坝白水台神、丽江玉龙雪山神、永宁的泸沽湖神,当然还有丁巴什罗之类神灵的坐骑—孔雀,他们都先后成为佛教万神殿中的一员。不可否认,神灵角色的兼融,使藏传佛教、东巴教和汗规教在神灵系统上都表现出一定的混杂性,而恰恰是这种混杂性,使民众在信仰过程中能以一种模糊的认同感兼而取之,这就减缓了不同文化圈层之间的对抗而扩大了对话的张力,在若即若离中走向一种共存共荣的发展格局。尽管滇西北文化圈的许多风俗传统与佛教教义相牴牾,但是藏传佛教的高僧仍以积极的态度和特有的宽容性吸纳了这些“异端”,发挥了佛教随类施教、随顺众迷的思想。 形而上的宽容导致形而下的认同。神灵角色的互换和外形特征上的相互模仿,引发了东巴与喇嘛们在舞仪中的角色替换。一元主宰变成二元共同主宰,在所有祭山神、水神、祖先的活动中,喇嘛与东巴具有同等重要的意义,东巴们虽然仍运用传统的皮鼓,但东巴舞中的佛教浸染却越来越浓。舞者不仅头戴五佛冠,身穿长袍,手里增加了铜铃、法杖、镇邪塔等法器,而且吸收了藏传佛教的某些简短经咒,如《祈福经》、《求寿经》、《驱邪经》等,甚至孔雀舞中的许多手势和步态,也带着“羌姆”的风格。当来自小乘佛教的“孔雀舞”在为娱佛展示优美的时候,来自藏传佛教的“孔雀舞”则在为驱逐魔怪一展粗砺。模仿和借用虽然只是文化交流中的最初方式,但由此而引起的审美情趣的变化却有其深广的语境。 当下,包括商业性舞蹈在内的各种孔雀舞都被中国人—特别是汉地中国人所接纳了,而且其速度如同中国人接受佛教一样,实在是很快的。这一面是因为接受者“相似佛法”的功能与观念所致,但更为重要的一方面是因为传播主体的合理性、特别是宽大慈悲的包容性所致。荷兰著名汉学家、佛学家高罗佩(R. H. Van Gulik, 1910—1967)对此有他独特的解释:“东来传法的佛教僧侣—跨进中国大门,只是一味地说佛教如何如何好,却从不夸耀印度文化或政治理想多么多么高超。这说明佛教传法僧很了解中国人的脾气,很知趣地不碰中国人护若命根的民族自尊心。另外,佛教传教士们从来不说自己是外国某一强大教会派出的使徒,而中国的信徒必得严守该教会的一切规训。这样一来,中国人就明白了,他们如果信了佛教,也没有必要因此放弃自己原有的一套思想和生活方式。说得形象点儿,在佛教传教士身后,中国人不会遥遥地感到有一个麦加或罗马。”(20) 同样,在涟漪渐弱的佛舞文化圈走势中,也越来越少有人追问“大头和尚舞”和“孔雀舞”的深远背景一旦作为舞蹈研究者则应该追问到底。 注释: ① 参见叶舒宪《身体人类学随想》载《民族艺术》2002第2期第9页 ② 参见《北京青年报》2004年1月11日 ③④(11)(13)(16) 参见扎洛《菩提树下》青海人民出版社1997年版,1—5页,16—17页,92—93页,26页,213页 ⑤ 任继愈《佛教大辞典》江苏古籍出版社2002年版第698页 ⑥ 郭净《心灵的面具》上海三联出版社1998年版第22页 ⑦⑧(15) 参见南怀谨《道家、密宗与东方神秘学》复旦大学出版社2002年版第21页、第289—302页、第299页 ⑩ 参见王克芬《中国舞蹈发展史》上海人民出版社2003年版第292—293页 ⑨ 刘青弋《西方现代派舞蹈》北京舞蹈学院内部教材第388页 (12)(14)(17)(16)(19) 参见刘建《宗教与舞蹈》民族出版社1998年版,第八、第九章,第292—293页、294—295页、参见283—305页 (18) 参见北京舞蹈学院2003届研究生冯莉硕士论文《舞仪中的文化记忆与保存》 (19) 珍妮科恩《对舞蹈风格与舞蹈作品的反思》载《舞蹈艺术》总18期第175页 (20) 参见《读书》三联出版社2004年第11期第81页 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:君在何处弄清影——舞蹈身体语言形态简析

- 下一篇:论女性舞蹈中的“三道弯”