表演转换生成视角下的中国传统多声音乐

时间:2025/11/05 01:11:58 来源:《音乐研究》2019年第5期 作者:胡晓东 周洁 点击:次

摘要:中国传统多声音乐的表演转换生成分析方法是基于文化本位模式,考察潜藏于民间乐人脑海深处稳定持久的文化观念或“象征符号”——归属性模型(模式),如何经由表演行为,创作出表层活态的音声景观等“符号表征”——对象性模型(模式变体)的过程或“套路”的研究方法。“和而不同”的文化观念与模式转换生成中国传统多声音乐丰富多元的模式变体:以“和”为核心与基础,文化主体在文化观念、技艺能力、心理暗示、文化语境与功能等因素的驱动下,经由表演这一“中控系统”,在声部织体结合、调性交叠对置、润腔、音色、编词等方面即兴创造并转换生成诸多模式变体。 关键词:中国传统多声音乐;表演转换生成;音乐表演民族志;归属性模型;对象性模型 作者信息:胡晓东,江西师范大学音乐学院教授、中国音乐学院中国音乐研究基地兼职研究员;周洁,江西师范大学音乐学院讲师 项目基金:本文系国家社科基金一般项目“西南民族地区佛教音乐与基层社会治理研究”(项目编号:16BMZ069)阶段性成果。 20世纪50年代薛良在《侗家民间音乐的简单介绍》一文中首次论及我国的多声部民歌,至今已逾一个甲子,我国学者在中国传统多声音乐的研究取得了丰硕成果,目前主要集中于四个方面: 其一,中国传统多声音乐的发掘、整理与研究,主要涉及各族群、各地区多声音乐种类的介绍以及音乐形态分析。代表性成果如樊祖荫的《广西民间合唱中的调发展》《绍剧中的多声部音乐》《中国多声部民歌概论》等系列论著;其二,关于各族群之间以及中西方多声部音乐的比较研究,旨在揭示我国传统多声音乐的整体特征以及中西方多声部音乐的本质异同。以樊祖荫的《壮侗语族与藏缅语族诸民族中的多声部民歌之比较》《我国民间多声与西方近现代音乐》,以及阮弘《异曲同工,不谋而合——我国民间音乐多声手法与西方近现代和声技法之比较》等研究成果为代表。其三,基于中国传统多声音乐创作技法的提炼,试图为创作具有民族文化属性的音乐作品提供理论借鉴。重要成果如樊祖荫的《论变唱——中国多声部民歌创作方法研究》《中国民间多声部音乐中的和声特点》(上、下)、《五声性调式和声研究》等著述。其四,关于传统多声音乐创作观念与文化体系的研究,即由文化本体进入文化本位,探究潜藏于多声音乐形态背后的文化观念与系统结构。此类成果诸如沈知白《中国音乐、诗歌与和声》、孙维权《我国和声观念萌始于何时》、杨善武《中国传统音乐中多声的观念与实践》和樊祖荫《和而不同与不同而和——中国传统多声部音乐的思维特征与中西多声结构差异原因之探究》等。 我们看到,随着研究的纵深发展,越来越多的学者已跳出本有论题,进入一个更为宽泛的文化论域。但同时我们亦发现,多数学者对传统多声音乐文化观念与思维结构的发掘多基于乐谱文本(规约性文本,prescriptive),取抽象概括的方式反观乐人的音乐思维与创作观念,分析手段亦多限于西方作曲技术理论体系,鲜见从民族音乐学文化本位模式出发,基于现场表演产生的描述性文本(descriptive)探讨民间乐人(文化主体)的表演转换生成过程及创作原理。事实上,与专业音乐不同,传统音乐的表演与创作在既定的时空语境下实现同构,故而对传统多声音乐的研究应以现场“表演”为突破口:暂时“悬置”乐谱,关注深藏于民间乐人脑海中的音乐观念与模式结构,如何在动态表演语境中创造性地转换生成活态音声景观(Soundscape)的整体多维状态,研究方能更加贴近中国传统多声“音乐”本身,才能发掘更多有理论价值与实践意义的创作元素,服务于新时期语境下的中国民族多声部音乐创作。 一、表演转换生成理论 既有的中国传统音乐形态分析,分别沿着“表演前”与“表演后”两条研究思路,构成了以“乐谱”和“音声”为不同起点对象的分立状态,对传统音乐作为表演活动的特性和转换生成过程关注不够。事实上,中国传统多声音乐大多源于特定的生成语境——民俗仪式表演,如侗族大歌与“鼓楼坐唱”习俗、壮族双声与歌圩习俗、土家族哭嫁与婚嫁习俗等。美国人类学家理查德·鲍曼把民间传统习俗“表演”看成一种“特定的、艺术的交流模式”,“是一种语境性行为”,并传达着与语境相关的意义,而语境则取决于“场”(contexts),包括文化所界定的表演发生场所、“制度”(institutions)宗教、教育、政治等因素。美国民族音乐学家卡罗·帕格(Carole Pegg)认为,“表演”影响着社会生活,表达个性、身份和认同。它像一个强大的中央装置,能将诸多因素聚集在一起。当中涉及地方与空间(place and space)、人格(personhood)、多重感知的身体(Multi-sensory)、仪式理论、声景等理论概念。因此,对中国传统多声部音乐做整体分析,应该关注整个表演语境,始终操控“表演过程”,将音乐分析的触角延展至表演前与表演后——“乐谱”和“音声”,沿着“简化还原”或“转换生成”两条分析途径,进入音乐表演民族志分析的多维视野。 “音乐表演民族志以音乐表演为对象和路径,借以观察和揭示人们在其音乐表演活动中如何经由和利用表演行为,将观念性音乐文化模式转化为音声表象的过程和结局,并辅以必要的阐释性分析和文化反思。”这一分析范式吸收了现代语言学转向的理论成果,又充分融合了美国人类学家梅里亚姆(Alan P. Merriam)“观念—行为—音声”的经典“三分模式”,以及格尔兹(Clifford Geertz)、赖斯(Timothy Rice)提出的“历史构成—社会维护—个体创造”的分析模式,强调将整体“表演过程”作为考察音乐发生的元点,借用主位(emic)和客位(etic)两种对立的视角,兼顾表演前/背景(观念/乐谱)、表演中/中景(行为/音声)与表演后/前景(语境/场景)等过程,分析深藏于局内人脑海中的音乐结构观念(模式)如何转换生成各类活态音声(模式变体),是全面、深入和客观认知中国传统多声音乐的重要渠道。 本文基于中国传统多声音乐表演的活态特性,侧重考察并分析其“转换生成”的过程,首先沿着音乐形态分析的路径,根据现场音声或记谱,取逆向思维,通过“简化还原”手法,或归纳、概括、抽象的方式,揭示出中国传统多声音乐文化的深层结构模式——归属性模型(molder of),包括乐人的音乐观念、文化理论范式、音乐结构模式、乐制及乐谱等,一整套静态的、抽象的、隐性的文化模式,或“象征符号”。在此基础上,循着表演者的思路,从模式的建构规范开始,去观察他们怎样通过自己的演唱(奏)而产生各种模式变体——对象性模型(molder for),如现场活态的音声景观、音乐表演、即兴创造以及环境气氛等“符号表征”。简而言之,“转换生成”分析方法就是通过较特殊的分析手段,意图体现出民间乐人的创作过程或“套路”的方法。限于篇幅,本文主要侧重于传统多声音乐顺向的转化生成建构过程,暂不涉及“简化还原”的逆向分析路径。 二、中国传统多声音乐的归属性模型 归属性模型立足于文化本位论模式,关注民间乐人作为文化局内人的主体性以及主体间性,抽象概括出乐人的音乐观念与文化结构模式,包括呈现为乐谱的乐制规范等一整套抽象、隐性的文化模式或“象征符号”。具体讲,是探究在表演前即已存在于民间乐人脑海中的音乐结构原型,属音乐表演语境的深层背景,主要存在并积淀于历史结构之中的一种文化模式。中国传统多声音乐的思维模式源于其深厚的思想文化内涵,即中国传统文化观念中的“和”,其核心要义为“和而不同”。我国古代文论对此有精深阐发,《国语·郑语》道出了“和”的真正要义:“夫和实生物,同则不继。以他平他谓之和,故能丰长而物生之。”事实上,中国古代“和”的思想已经包含了多声音乐的思维,蕴含着多声音乐的种类及实际表演状态。《通志·乐略》中有关于汉代“相和歌”的简要描述:“相和歌者,汉世街陌讴谣之辞,丝竹更相和,令执节者歌之”。呈现出一幅以声乐为主、声器同响的表演场面。宋代沈括在《梦溪笔谈·乐律一》中描述道:“古乐府皆有声有词,连属书之,如曰贺贺贺、何何何之类,皆和声也,今管弦之中缠声,亦其遗法也。”这里所谓“和声”与“缠声”,实为“和腔”或“帮腔”,皆属早期的多声音乐形态。我们看到,“和而不同”的多声音乐结构模式在我国渊源甚久、影响深远,其具体内涵为:“和”是核心与基础,“变”是必然,是动力。  图1“表演转换生成”的分析范式与路径 樊祖荫认为,中西多声音乐思维与结构特征有着极大的差异,其产生的根本原因在于美学观念的不同,表现为“和而不同”与“不同而和”的本质差异。.沿着这一思想脉络与结构模式,中国传统多声音乐在实际表演中显现出活泼的变化,包括在音高、节奏、音色、力度、宫调、音程组织和声部织体等方面的即兴变化与协调一致。例如在民间合唱或器乐合奏中,我们发现同一首曲目由不同的民间艺人表演,或同一位艺人分别在不同时间、地点表演时,其音乐形态往往呈现出较大的差异,而这一切又都巧妙地统一在整体“和”的基础上。在考察中我们看到,民间艺人在进行多声音乐表演时,总会由表演团队的核心人物(歌头、歌首、歌师、班主、维那、高功等)操控着“变”与“不变”的原则与边界,各声部由同一声部衍生出多个纵向分支。樊祖荫曾指出,我国侗、壮、毛南、傈僳等民族的多声部民歌表演时,众人唱相对固定的低音部旋律,而领唱者(歌师)则与低音声部在统一节奏框架下进行变唱。原则一般是先合后分、同词则分,各声部守住核心音调即兴变化,构成分声部式支声织体,且多以“落音归一”终止。这种变唱方式有着悠久的历史,据广西旧《三江县志》卷2载:“侗人唱法尤有效,按组互和,而以喉音佳者唱反音,众声低则独高之,以抑扬其音、殊为动听”。换言之,表面看似复杂的多声音乐形态,实际上皆可统一在某个核心声部之中。 除显见的声部织体的组织结构原则体现出“和而不同”的模式外,各声部在音高组织与贯通上依然体现出这一结构模式。笔者曾在论及“核心音调”对民间乐种各声部旋法的统辖功能时发现,民间乐人脑海中根深蒂固的“织字”观念(手法)在诸声部发展中发挥着核心调控功能。如打八仙乐班在传统婚俗仪式中常用的《夜游船》,艺人视乐班大小与乐器多寡,始终将“种字”“工—尺—上—合”(mi— re—do— sol)数个谱字以纵向或纵横方向“编织”于各声部的重要位置(强拍或强位)。用艺人的话讲,即“就同一个话题说着不同的话”。这种以“和”为核、以“变”为动的多声音乐思维与结构模式在民间乐种中具有一定的代表性,它是中国传统多声音乐和而不同、生生不息的动力之源。 不仅如此,在不重音高、只重节奏与音色的民间锣鼓牌子曲中,这种以守住某一核心要素为基础,其他各声部做色彩性即兴变化的现象屡见不鲜。我们从川剧高腔锣鼓经“五弦醢”第二换的总谱与分谱关系中可见一斑。该锣鼓经分别由锣、钹、小锣、铰子、小鼓五件打击乐演奏而成,在各声部分立繁杂的表面,实际上由鼓师一人在统领演奏,所有乐人的内心都默念着同一条锣鼓经,根据锣鼓状声字谱,到了该自己的乐器发声时毫不含糊,各声部因此穿插交织繁忙却井然有序,不能不说是一种特有的中国智慧。因此,中国传统多声音乐观念具有更宽广的包容性,体现出“和而不同”的伟大智慧,积淀在历史传统里,形成潜在的、隐性的文化模式。 中国传统多声音乐的归属性模型以中国传统文化观念中的“和”为核心,这一稳定、潜在的深层模式在历时与共时性的文化语境中,经由民间乐人的表演和个体创造,转换生成丰富多元的模式变体(见图2)。  图2中国传统多声音乐的表演转换生成机制 三、中国传统多声音乐的表演转换生成 中国传统多声音乐的表演转换生成分析方法是基于文化本位模式,考察潜藏于民间乐人脑海深处稳定持久的文化观念与模式,如何经由表演行为,创作出表层活态的音声景观的过程或“套路”的研究方法。从符号学与文本研究的角度看,系通过观察乐人的表演过程,结合相应的社会文化语境与文化主体的个人创造,建立起中国传统多声音乐表演前的归属性模型(文化观念)与表演后的对象性模型(音声文本)的阐释通道。中国传统多声音乐历史悠久、积淀丰厚、种类繁多、差异显著,所涉时代、区域与族群众多,欲穷尽所有的转换生成方式远非可能,但我们可以从各族群、各地域共有的文化属性入手,采用现象学的“悬置”技术,直面作为研究对象的音声本身,发现和找出其中对局内人而言有意义的各音乐元素系统,结合该族群或地区潜在的文化模式,剖析其表演转换生成的共性特征(创作“套路”),或许可能揭开中国传统多声音乐模式变体(对象性模型)的冰山一角。 中国传统心性哲学给传统音乐注入了强烈的感性特征,中国传统音乐与西方音乐注重理性的特征不同,主张心灵的整体认知,强调人心的自在自足,追求天人合一、超越自然的艺术境界和思维模式。中国传统多声音乐在“和”的核心理念之下畅饮着“自然心性”的甘露,并由此获得了广阔的转化生成空间。恰恰是由于这种相对自由的发散空间,孕育了中国传统多声音乐即兴变化的无限能量,使其在“和”这一文化“背景”的掌控之下,既遵循着本地区和族群多声音乐创作的固有模式,又创造性地滋生出无穷的“模式变体”。归纳起来,大致有民间乐人个体在文化观念、技艺能力、心理暗示、文化语境与功能等因素使然,故而在声部织体结合、调性交叠対置、润腔、音色、编词等方面,即兴创造并转换生成诸多模式变体。 (一)声部织体模式变体 由于特定生境(habitat)的影响,各地区、族群的传统多声音乐皆有其本有的声部织体结合方式,由此构成了各语族多声音乐的独特气质,如樊祖荫关于壮侗语族与藏缅语族诸民族多声部民歌特征的比较与论述。这些既有的规范成为各族群传统多声音乐赖以传续的内部基因和文化标识,它潜隐在民间乐人的观念深处,具有一定的稳定性和持久性,在现场经由乐人的表演转换生成表层活态性的音声,二者相辅相成,有着深刻的互文性(intertextuality)。作为生存于特定历史、社会结构中的民间乐人,因其独有的主观能动性,而具备了较大的主体创造空间,在中国传统音乐文化“和而不同”“自然心性”原则的引导下,在个体文化观念、技艺能力、心理暗示以及相应表演语境与功能的驱使下,传统多声音乐的传承者们在现场表演中发挥出巨大的创造力,在多声音乐声部织体的结合方面注入了新鲜的活力。除前文所述“同则分”“先合后分”“落音归一”“织字手法”以外,民间艺人在守住核心音调的前提下,视表演现场的情况而做即兴变化,如传统多声音乐中常见的“嵌挡让路”原则,实际上是在表演过程中为凸显主要声部而逐渐形成的一种选择,与西方的对位式复调织体有异曲同工之妙。如说唱音乐单弦牌子曲中常用的曲牌【数唱】采用三弦伴奏,但三弦与唱腔并非完全的主从关系,而是相互衬托,当主唱发声音型密集时,三弦让道,或惜音如金、点到为止,或干脆休止;当主唱休止或音型稀疏时,三弦当仁不让予以补充,滴水不漏,显示了表演者以乐礼让、相互衬托的默契。 传统多声民歌产生的原因众多,最常见的是由于在群体生活中人们相互对歌逗趣、传情达意,聪明的歌手总能出其不意、语出惊人,实现个人创造。如畲族《时节歌》在人们游戏玩耍时演唱,高音声部在低音声一拍(字)之后紧随其上,类似于横向可动对位的手法表现追逐嬉戏场面,表达出表演者欢快喜悦的心情。而在一些特定的劳动场合,由于场面惊险刺激,表演者没有太多的时间和精力去美化唱腔,下意识的应激性表现常常收到意想不到的艺术效果。如川江号子,由于壮阔激烈的劳动场面和群情激奋的气氛感染,领唱者尽情发挥,唱腔变化多端,曲调铿锵有力,尤其在《桡号子》部分,领唱者的唱腔旋律上下翻飞,华彩绚丽,显示出极大的自由度和高超的艺术才华。领、和二声部在声部织体结合上超越了平行进行的常规手法,随着劳动强度的不断加重,两声部结合的密度逐渐加强,各声部自身的节奏亦逐渐加密,整体烘托出持续高涨的情绪和紧张气氛。另外,在传统戏曲演出场合(茶馆、戏园子)里,演员和观众之间的互动极为密切融洽,一些准专业的票友往往“潜入”表演语境,最常见的形式就是帮腔,由此随机形成了独特的多声音乐织体。如在一些高腔系统的地方戏曲里,帮腔者往往在独唱的声腔尚未停止时就接唱,于是音与音的纵向结合造成了一种特殊的艺术效果。 (二)调性模式变体 调性这一专业术语,是人们在长久的音乐生活实践中逐渐形成的、世代相传的语言系统,包括社会约定俗成、人们所共知的音乐语法、句法和语汇,体现为人们对音高组织结构之间稳定的倾向感与认同感。如各地区、各族群对于调式主音稳定的倾向感有着基本的一致性,大多数多声音乐各声部都统一在同一个调性上,且结束于主音。但由于历时与共时性原因,各地区、族群的人们对调性这一倾向感与认同感存在一定的差异,民间乐人在现场即兴表演过程中,由于所处的文化语境的特殊影响,以及个体文化观念、技艺能力、心理素质的差异,他们在稳定调式结构模式的基础上又创造出多样的调式模式变体。例如由于演唱个体嗓音条件、演唱技术或审美观念的差异,会自然形成声部之间调式交叠与对置的现象,成为中国传统多声音乐调性结构模式中极富特点的模式变体。樊祖荫曾指出畲族多声民歌“双条落”的表演者各自采用真声和假声演唱时,常产生不同音程的移位结合,从而构成不同调性的重叠。福建畲族民歌《十字歌》,女声部为#g商,男声部为#c商,上下声部构成平行五度双调重叠。而同样在畲族男女二声部重唱《要捡同年同月生》中,完全是由于男女二声部接唱时,男声无法胜任女声调高而做的应激式调整。起始部分的女声二部自由模仿均为g商调,到男声接唱时,高音部比原来降低了四度(d商),而低音部却降低了五度(c商),构成了较复杂的重叠调式关系,收到出乎意料的效果。 (三)润腔模式变体 润腔是中国传统音乐文化中富有独特性的表演手段,与特定族群、区域的文化观念、审美心理和技能技巧密切相关,也是乐人个体即兴创造和个性化的最佳体现。20世纪60年代,于会泳在其《腔词关系研究》中首次使用“润腔”一词。董维松在对中国传统音乐中的润腔手法进行大量的考察与研究之后,对其进行了明确界定。.在中国传统多声音乐的发展进程中,民间艺人积累了丰富的润腔手法,用以表现特定的音乐内涵,如布依族“大歌”用粗犷的大嗓音唱吃酒,“小歌”用纤细的小嗓音唱情爱;纳西族女歌手在演唱《窝热》时采用快速的喉头颤音(似羊叫),与男声强悍粗犷的吼声产生鲜明对比,具有强烈的原始气息;藏族纵向大幅度慢速颤音与不同声部的平声产生强烈的对比;最有特色的莫过于蒙古族的“呼麦”,低音部特殊的“压嗓”发声法唱出浑厚、粗壮的持续低音,与高音声部的超泛音构成鲜明的对比。除了上述较稳定的润腔手法外,还有一些完全属于乐人即兴发挥的润腔现象,如出于特殊表达的需要而随机加入一些衬词衬腔,起到润饰和美化唱腔的作用。如毛南族民歌《从前受苦难》,全曲欢快流畅、清新靓丽,尤其是合唱部分,由于表演者受现场气氛的影响,为表达内心的感受而加入了许多衬词衬腔,使唱腔变得华彩靓丽、欢快喜悦。此外,还有一些润腔手法是由于唱词方言语音或节奏使然,笔者曾在《巴渝民歌的语音学初探》一文有专论,此不赘述。 (四)音色模式变体 音色是音乐诸要素中与听感体验和表演心理契合最紧密者,但因其无法被描述和量化的特性,音色成为民间多声艺人在表演活动中变化运用得最得心应手、出神入化的手段。多声部民歌手在守住核心曲调的前提下,超越音高、节奏、织体、结构等要素的限制,获得了自由的表现空间。除音程结合产生的特殊音色外,还有真假声自由变换、声部之间的巧妙穿插或交叉、喉音、鼻音、浊重低音与超高音区、啸叫呐喊等技术创造出的多元音色。民间乐种对音色的创造性运用与发挥亦充满智慧,如十番锣鼓对各类打击乐器的调配与使用,转换生成“七、内、同、王”等几种音色,并循环交错运用、色彩斑斓。刘雯在谈及羌族民间合唱的音色“均衡观念”时曾指出,每个羌族多声部歌手既是主角又是配角,都善于根据集体的歌唱音响即兴发挥并选择声部,调整音色、音量、声部以达到整体合唱音响的均衡,实现个性与共性的完美融合与统一。这种整体“均衡观念”彰显出羌族人在进行合唱表演时既受本族群深层结构模式的影响,又极其强调个体对特定音色与声音景观的感性体验和创造性发挥,属表层的模式变体。如畲族三声部合唱《畲族情歌》.,女高在上方,女低和男高声部结合,独特的声部结合创造出新的音色。 (五)唱词模式变体 即兴编词是民间歌手在对歌斗技表演飙显技能与智慧、击败对手的杀手锏,更是丰富艺术表现、发展音乐结构的重要利器。譬如傈僳族多声民歌《情歌对唱》,女歌手在强烈求胜意识的驱动下将歌词进行了充分扩展,故而引起唱腔曲调较大幅度的即兴发展,导致唱腔结构的延长。男歌手演唱部分为15小节,女歌手演唱部分则为21小节,但仔细分辨依然能够清楚地看出男女声合唱曲调源于同一个音乐主题材料。另有些多声民歌由于歌词持续递增,引起唱腔形态及音乐结构的不断扩展,构成递增式变奏体,如云南孟连拉祜族民歌《歌声伴着丰收的庄稼》。 结语 当我们把目光投向表演,关注中国传统多声音乐的表演转换生成机制,我们可以发现民间乐人的丰富智慧,这与我们在音乐学院课堂上所习得的专业认知体系差异较大。在中国传统多声音乐创作的过程中,浸润着中国人性的气息和温暖,闪烁着东方文化的光芒。从背景到中景再到前景,从观念到行为再到音声,其中有恒久的文化观念构型,如地下之暗河,影响巨大,亦有模式之变体,活色生香、变化万千,二者之间却有着深切的关联。沿着表演转换生成的视角,我们解构出中国传统多声音乐的创作生态系统,它以“和而不同”这一深厚的观念构型为核心,在时间与空间两条变动轴上,经由历史、社会与个人的创造性行为,将观念性质的观念模式表演出来,成为具体可感的音声景观,是客观认知中国传统多声音乐文化系统的有利途径。 与单声音乐.相比,中国传统多声音乐所蕴含的独特思维观念,是我国传统音乐文化的重要板块,对全面认知中国传统音乐文化的深层观念,揭示其音乐创作的本质规律具有不可替代的重要作用。于苏贤将中国传统多声音乐纳入中国传统复调音乐系统,认为不论是表现形式还是深层结构原则,中国传统复调音乐都是建立在“中国传统音乐”这个独立体系的基础之上而有其鲜明的特征。因此要建立与之相应的阐释系统,就需要从研究未经改编的中国传统复调音乐入手,从中发掘特有的结构原理和方法,然后创立与之相应的概念进行归纳、分类、阐释。.过往研究往往忽略了音乐作为表演文化的特性而将表演前的规约性文本与表演后的描述性文本相互割离,分析成了无源之水,难以深刻领会到其中蕴含的智慧和情趣。如宗教仪式用乐中因神圣性而导致的转换生成过程中的声部交错、调性对置现象;民俗仪式中因歌首举唱、众人随唱而随机形成的声部位移、调式转换现象;西南少数民族混声合唱表演期间,由于歌手的炫技或嗓音问题而导致的声部交叉现象等,这些“本土经验”的归纳与总结,对于创作具有中国特色的民族音乐具有借鉴意义。我们倡导以民族音乐学表演转换生成的视角审视中国传统多声音乐,正是基于文化本位模式分析的思路,强调音乐文化主体的主观创造,重视音乐作为活态表演的特性,由表及里深掘各族群或地区在历时或共时性语境中积淀而成的文化观念与模式,再由里及表探究民间乐人们如何经由表演这一转换器创造性地生成活态的多声音乐景观。只有把握了这一点,研究才更贴近“音乐”本身,才能发现更多有实际价值的创作元素,服务于新时期语境下的中国民族多声部音乐创作实践。 原文刊载于《音乐研究》2019年第5期 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:中国近现代音乐批评观念价值问题寻思

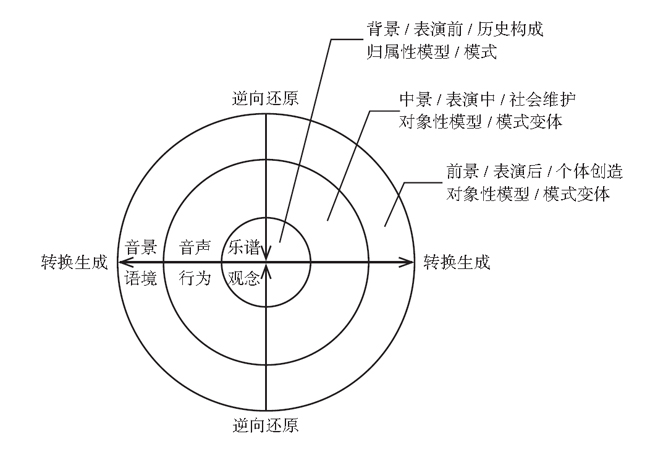

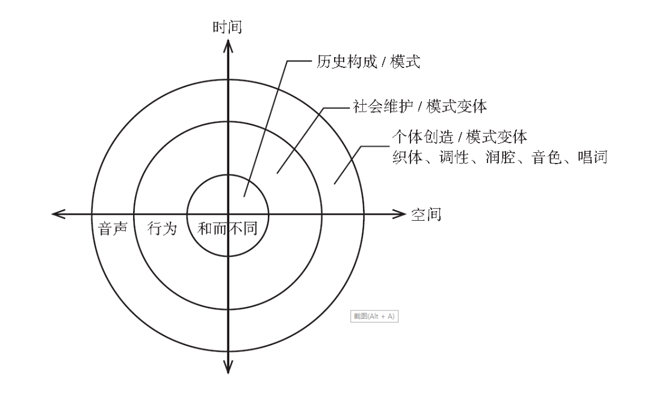

- 下一篇:论中国音乐学百年来之三大阶段