|

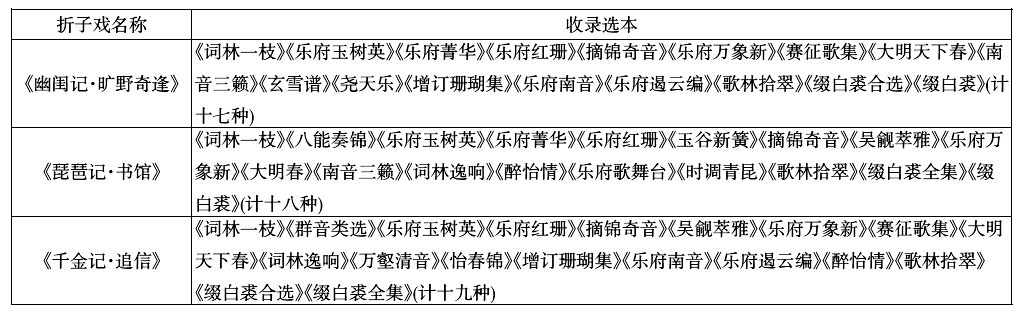

四、明代南戏的散出与折子戏 折子戏的前身——散出的逸出并不首先见于昆剧,而发生在南戏时代。依现存证据,暂时可以将其时间上溯到嘉靖年间。⑤起码到万历后期,折子戏已经比较盛行了。其声腔也不局限于昆剧,还包含了青阳腔等南戏支流。可见,不论是在昆剧形成之前还是之后,南戏的散出和折子戏的演出一直延续传承着。 这就引出一个问题:江南一带南戏的昆腔化是从什么时候开始的?后世昆剧舞台的折子戏有很多是出自南戏的,以乾隆年间的钱编《缀白裘》为例,该书共收录出自南戏的折子戏共147折,占全书规模的大致三分之一,足见南戏在昆剧舞台流播的深远和广泛。值得注意的是,很多南戏的折子现在仍在昆剧舞台流行,而且成为传统折子戏之中的优秀剧目甚或是经典剧目,如《三国志·刀会》《琵琶记·吃糠》《荆钗记·见娘》《连环记·问探》《绣襦记·教歌》《绣襦记·打子》《白兔记·养子》《彩楼记·泼粥》《幽闺记·踏伞》《孽海记·下山》《鲛绡记·写状》《南西厢·游殿》《南西厢·佳期》《南西厢·跳墙著棋》等。那么,这些折子戏是从什么时候开始用改革后的昆山腔演出的,这个问题值得关注。 据现存史料,可以初步得出下面结论:其一,元末明初的昆山腔是雅集(如玉山草堂雅集)的产物。所以,早期昆山腔就是清唱声腔,并不是戏曲声腔。这种清唱昆曲常常用来佐酒,且万历年间已经流播到南京等地,即顾起元《客座赘语》卷九《戏剧》条所记南都宴会时,昆山腔代替海盐腔的情况。在明代初年,朱元璋召见昆山寿星周寿谊时,昆山腔的流播尚不是很广,即使距离昆山数百里的南京也尚未流行,故朱元璋也仅仅是听说其名。所以,据此可以推测,就“南戏昆山腔”而言,早期南戏和昆山腔应该是通过清唱发生关系的。换言之,对苏州一带的南戏而言,昆山腔的使用起码多用于清唱而在剧场并不普及。由此,我们也可以合理解释徐渭《南词叙录》记载昆山腔“止行于吴中”和“妓女尤善此”的历史状况了。由于多用于清唱,故而并未普遍流播。再者由于是清唱,所以,最为擅长的正是乐妓。其二,在魏良辅改革昆山腔之后,新出的昆山腔逐渐接受南戏,促使部分南戏的昆腔化,这一昆腔化的起点也是清曲。前引《南词引证》中,魏良辅在讲到唱曲的注意事项时,曾经提出要“将《伯喈》与《秋碧乐府》从头至尾玩熟,一字不可放过”[3],足以证明这一点。那么什么时候开始比较大量地用新改良的昆曲来演出南戏的散出和折子戏呢?由于魏良辅改革昆山腔大约在嘉靖中叶,而一个新的声腔与剧本的结合显然需要一段时间磨合。加上从现存戏曲选本看,万历后期才较多出现针对昆曲的折子戏选本。综合二者可以发现,南戏散出的昆腔化应该是在万历朝的初期和中期完成的。 关于南戏散出的昆腔化,还有两个问题需要说明:一是南戏散出的昆腔化是一个持续很长的历史过程,各代艺人根据需要从南戏中汲取戏剧题材,昆化为昆剧折子戏。如现存昆剧舞台的《吃糠》,虽然历史上曾经昆化,却一度断流。今天的《吃糠》其实是当代艺人自己创作的。二是一些经典的南戏散出从明代开始就以昆化或其他声腔形式出现在戏曲舞台上,且延续至今,值得我们特别留意。下表仅仅遴选了三折南戏折子戏在明清选本中的收录情况,也可见其一斑: 这些选本在收录时,有些收录的是折子戏或散出的形式,有些则是套曲甚至是“只曲”,其名称也不尽一致。但有一点可以确认,不管哪种形式的收录,都说明当时这些散出和曲子的流行和存续。从选本涉及声腔看,这些散出和曲子还不仅在昆剧舞台上流行,同时还存活于其他声腔,成为多声腔支撑的经典折子和经典曲子。  尤其值得关注的是这些折子强烈的贯穿性:几乎从南戏时代一直延续到了现今的昆剧舞台,有些还在南戏的后裔中长期存留。其间尽管声腔有变、时代不同,但这些南戏的经典剧目则因时赋形、与时俱进,穿越长长的时光隧道,延续存留至今。在此意义上,在中国戏曲史上,南戏从未断流,她只是换乘了不同的列车,一直在前行。而明代南戏的存续和发展则构成了这一流动中不可或缺的一段儿。我们尤不能因为传奇和昆剧的大河巨流而忽视了南戏这条小溪小水。多流并进,这本是中国戏曲的本真状态,这种并行和共存甚至是以“显流”掩盖着“潜流”的形式存续并发展着,切不可因“显”废“潜”,以偏概全。 基于上述论说,我们也可以重新评估“清曲”和“清唱”相对于中国戏曲的重大意义了。 中国戏曲的构成理论上可以分解为“事”“曲”“舞”三面。其中,“曲”处于相对重要的位置。因为她既包含了“事”(因故事而作),又包含着“舞”(身段甚至科介),是戏曲的中枢性元素。戏曲戏曲,无曲不成戏。由于清曲的存留方式较之舞台表演更为简便,因而,在作为主流的舞台演出退出戏曲史之后,这种较为简单的存续方式也往往成为中国戏曲很多剧种沉潜的主要形态。 考察戏曲史可以发现,这种区别于剧场演出的清唱和清曲,实际上构成了中国戏曲不同剧种、不同剧目相互渗透和借鉴的中枢。而这种借鉴和渗透不仅体现为“同时性”,而且体现为“历时性”。这种从清曲到舞台的转移轨迹又具体显示为以下几条线索:一是从散曲到戏曲,已有多例,此不赘述。二是从南戏到昆剧,上文已有说明。三是从北曲到南曲,或者表现为从杂剧到南戏和昆剧。四是从此剧种到另外一个剧种。从折子戏的发生看,很多折子其实是“因曲而起”的,是在已有曲子的基础上逐步完满丰富发展而来的。这种现象尤其体现在不同剧种之间的剧目借鉴和移植上。而这种情况也是造成中国戏曲“剧种”和“声腔”分离,二者不尽一致的原因之一。⑥在此意义上,清曲和清唱其实构成了中国戏曲内部流动的中介和枢纽,其作用远比“作为中国戏曲舞台演出的副翼”要重要得多。 五、传奇与南戏的界分 通过以上考察,我们还可以对中国戏曲史上诸多问题进行重新思考。比如南戏和传奇的界分。综合上文可以发现,所谓二者的界分其实是一个伪命题。南戏和传奇在定义和含义方面本来就有着不同侧重,显示出二者的不同特性。而从其侧重和特性看,二者其实不可比。南戏是南曲戏文的简称,其具体指意有两个方面:其一指示的是南曲戏文的文本状态,这种情况下称戏文似乎更为确切;另一方面则指示的是南戏的艺术样态,是立体的舞台艺术。由于南戏具有比较显见的民间性,故很多情况下,一提到南戏,我们首先想到的是作为立体艺术和舞台艺术的戏剧,而非作为文学的文本。 传奇则是一个含义非常复杂的概念,在不同时期具有不同指意。早期曾代指唐代文言短篇小说,后又曾作为元杂剧、南戏、诸宫调等不同艺术样式的指称。传奇被引入称戏曲作品主要是指明清传奇,指的是“文人创制的南曲长篇戏曲”。有学者已经指出,这个时段的传奇又可以分为狭义和广义两种。狭义仅指昆腔传奇,广义则扩大到非昆腔范围。所以,显见的一点是,所谓传奇指的是明清戏曲的一种文本状态,而非舞台艺术和立体艺术层面的内涵。也正是在此意义上,以立体艺术为主要视域的两部戏剧史著作《昆剧发展史》与《昆剧演出史稿》都是以“昆剧”命名而未采用“传奇”的称呼。 这样,以一个多声腔的立体艺术含义的南戏与单声腔的文学层面的传奇相对举并列,并试图完成一个层面的切割和分离,其尴尬和局促可以想见。南戏和传奇的命名原本就有着立体艺术和文学文本的不同视角,二者命名的侧重本来也是出于不同的研究角度和研究目的,二者都具有相对含义,所以,严格意义上二者是不可比的,也不可能界分的。 从戏曲史研究的历史看,所谓二者的界分其实有着具体的学术背景,这一命题其实是“文章”视角和文学视角的产物,是中国戏曲史研究文学倾向的产物。热衷于区分二者的学者原本有着显见意图,主要是想突出文人创作的独特秉性,凸显传奇文本体制的进一步规范,文字的雅化与思想的上层化,突出和强调的是南曲系统的戏曲文学发展的阶段性,并试图通过分割来凸显不同阶段戏曲文本的差异性。但其弊端也不一而足:首先,用戏曲文学的“透镜”来考察戏曲史的问题,显然会导致原本已经比较严重的“以戏曲文学史代替戏曲史”做法的扩大和强化,不利于戏曲史的立体化和本真化的还原。其次,南戏和传奇的界分很容易在“主流即全部”和“一代有一代之戏曲”思维影响下,客观上对明代和清代南戏的本真状态形成某种程度的掩盖和遮蔽。尤其是所谓昆剧出现之后的南戏的本真状态,很容易因这种划分而被忽视甚至无视。每一个阶段的中国戏曲史其实都是“主次并流”,“潜流”、“显流”并存的,既有舞台本戏的演出样式,也有清曲和折子戏的存在方式。故既不可因主废次、以主代次;也不能以显流遮蔽潜流,将本来比较复杂的中国戏曲史简单化。尤其值得注意的是,对于兼具“文章”和“戏剧”双重属性的中国戏曲而言,更不能用文学研究的视角简单移植到戏曲研究中来,不能用相对而言资料比较丰富、比较容易操作和容易表述的“戏曲文学研究”代替立体的戏曲艺术研究。换言之,中国戏曲史应该是一部立体的综合艺术史,戏曲文学仅仅构成了戏曲发展史一个重要但并非全部的组成部分。由于戏曲文学资料相对容易保存,加之中国戏曲学者一度多数出自文学背景等具体因素,从而使得现今的戏曲史更多显示为戏曲文学史。但我们不能因为史料的偏重而忽视和放纵戏曲史研究的这种失衡和偏歧,而应在清晰的学术理性支持下,尽可能查漏补缺,尽快补上中国戏曲史那些缺失的链环。明清南戏的存续和发展正是中国戏曲史上一段儿急需补缺的历史。 传奇和南戏的界分还有另外一个不良影响,即在强调传奇和昆剧在文本上的阶段性、凸显了二者在某一层面的差异性的同时,切断了南戏和昆剧以及其他南戏后裔在艺术形式方面原本存在的延续性,尤其是南戏由明代到后代的艺术样态的连续性和一贯性。这一点,也已经有学者指出,其较直接的结论就是南戏和传奇的“不可分”和“不必分”。[5] 所以,综上所述,所谓南戏和传奇的界分,不论是就其本来的内在学理逻辑来讲,还是就对戏曲史建构的宏观影响而论,都存在这样或那样的问题,显然是一个“不该发生的故事”。 (责任编辑:admin) |