|

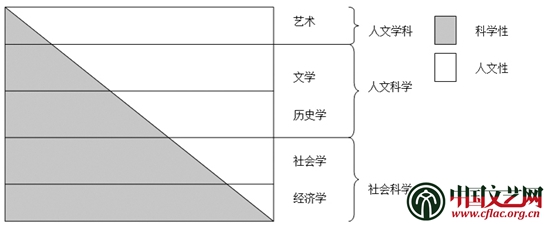

现今大学所办的学报一般都有两版,一是自然科学版,一是哲学社会科学版。哲学没有被列为前者,可见不属于自然科学;而它又与社会科学相并列,可见哲学也不是社会科学。既然二者皆非,为什么哲学同社会科学而非同自然科学合刊呢?这一是因为中国的大学长期以来把哲学当做文科甚至政治学科,二是因为哲学从表达形式上同文科相近,即不像自然科学那样以公式、模型等表现事物的规律,而主要是诉诸于文字。 艺术和哲学都曾有先知之明 用冯友兰先生的话说:“哲学是人类精神的反思”,“是对于认识的认识”。既然如此,哲学即可能超越于对自然、社会以及人类思维的认识而达致更为抽象的认识,所以就不能简单地归于哪一个具体门类。还有一类学科,也是不能简单地划归自然科学和社会科学的,就是艺术。同哲学相似的是,艺术也不是社会科学,但与哲学不同的是,它属于文科。我在文科范围内选出“间距”明显的五个门类,图示之间的主要区别,如下:  其中经济学是一极,其理性成分最重,而人文性最弱;另一极——艺术,其人文性最强,而科学与理性成分最弱,从经济学、社会学、历史学、文学到艺术,理性或科学性递减,人文性递增。当然,严格地说,最富艺术性的音乐,也含有理性,玛丽娅娜·韦伯为马克斯·韦伯《经济与社会》所写的前言中曾指出,“理性也在并且恰恰在音乐——这个似乎是最纯粹渊源于感情的艺术——里,起着一种至关重要的作用”。艺术以下诸学科,皆以“学”命名,其中经济学、社会学可以称为社会科学,历史学、文学可以称为人文科学,而艺术,就不以“科学”称之,而是人文“学科”。比如音乐,尽管也有乐章、旋律、节奏、节拍等理性规范,但它却是“最纯粹渊源于感情的艺术”,不能以科学名之。 哲学是抽象思维,艺术是形象思维,冯友兰先生认为,哲学活动“是对于事物之心观”,艺术活动“是对于事物之心赏或心玩”。“心观只是观,所以纯是理智底;心赏或心玩则带有情感。”有趣的是,比之自然科学和社会科学诸门类,这两种思维对于天地洪荒的重大问题皆有惊人的预言和先知性。 文学艺术方面的典型事例如辛弃疾的词《木兰花慢》:“可怜今夕月,向何处、去悠悠?是别有人间,那边才见,光影东头。”王国维评价:“词人想象,直悟月轮绕地之理,与科学家密合,可谓神悟。”哲学方面的典型事例更是不胜枚举,早在古希腊时期,阿那克萨哥拉发现月亮的光是由于反射,并正确解释了月蚀现象;泰勒斯正确地预言了月蚀的时间;阿里斯塔克斯则提出了包括地球在内的一切行星都环绕太阳作圆周运动的哥白尼式假说。 艺术和哲学都曾有先知之明,而达知的路径不同:人有眼、耳、鼻、舌、身诸感官,艺术家经由视、听、嗅、味、触诸感而情发于心,于是有艺术;孟子云:“心之官则思。”哲学家经由心觉而沉淀为理,于是有哲学。人有胖瘦高矮,充斥一定时空,有位移而能朝秦暮楚,可称作“物理人”;人有生命,饥餐渴饮,异性交媾,繁衍生殖,代代相续,是为“生理人”;人有感觉、知觉和喜怒哀乐,伤春感秋,兴尽悲来,是为“心理人”;人有社会角色,尽职尽伦,或于职场,或居家庭,在党在教,在朝在野,是为“伦理人”;人有自省能力,志存高远,谋划久长,一日三省,再臻超境,是谓“哲理人”;人又毕竟是血肉之躯,所作所为,必受良心追问,更兼当今生态危机,日甚一日,众生逆天而行,自然惨遭人踏,天时将坠,人当自警,是谓“天理人”。若依弗洛伊德的观点,物理人和生理人是“本我”,心理人和伦理人是“自我”,而哲理人和天理人是“超我”。上述文学家的文思主要出于物理人、生理人和心理人的感触,而哲学家的哲思则主要出于伦理人、哲理人和天理人的觉解。 文学是感性的,哲学是知性的,二者都有先知性。文学是先声夺人的,“春江水暖鸭先知”,文学家好比是“鸭”,对于事物的先知是感知的;哲学是后发制人的,“鸱鸺振翅在黄昏”(黑格尔语),哲学家常被比喻为象征智慧的猫头鹰,对事物的先知是觉知的。 为学日益与为道日损 有两类知识:一类是外在于身的知识,如科学技术等知识,表现为从古及今不断地日积月累,且直线发展,日益增多,其进步过程可以用进化论加以比附和描述,任何一项科技创造和发明——用牛顿的话说——是因为站在了巨人的肩膀上,当然又给后来者提供了新的肩膀。这类知识,用中国古代哲学家老子的话说,叫作“为学日益”。(《老子》四十八章)另一类是内在于己的知识,不可以用进化论加以比附,或者说它们本来就不是进步和进化的,这类知识或发自于心智,或发自于情感。 哲学,是发于心智者,能对事物作高度概括和抽象,像古希腊人“在抽象事物方面的想象创造力”,“一切支配着近代哲学的各种假说”以及演绎推理法;再像中国先秦时代兵家“知彼知己,百战不殆”(《孙子·谋攻篇》)、道家“反者道之动”(《老子》四十章)等思想,都是千古不变的。比如两军交战,武器可以不断进步,从古代的大刀长矛到今天的核武器,都随着科技的进步而进步,但两军对垒的战略原则——“知彼知己”——则永远不变。雅斯贝斯认为,哲学思想“不像各门科学那样具有向前进展的特征”,在作为科学的医学方面我们可以说远远超过古希腊,“但在哲学领域我们却不能说超出了柏拉图。我们仅仅在史料方面超过了他,在他曾运用过的科学发现上高于他,然而,就哲学本身而言,我们大概很难再达到他的水平”。这类知识,用老子的话说,叫作“为道日损”(《老子》四十八章)。 文学艺术,是发于情感者,能感人至深,如音乐、舞蹈、美术、雕塑、戏剧之类,也不能以进化论名之。像古希腊的荷马史诗,还有大批的建筑家、雕塑家和戏剧家,他们直到今天还是不可企及的,其作品左右着后人直至现代。在高不可及的希腊艺术面前,马克思也表达了自己的困惑:“困难不在于理解希腊艺术和史诗同一定社会发展形式结合在一起。困难的是,它们何以仍然能够给我们以艺术享受,而且就某方面说还是一种规范和高不可及的范本。”既然是“规范”和“高不可及”,就是不能超越的,亦即不能进化或进步的。哲学超越于经验,其对象是具有普遍性的;艺术虽是发自于情感,但正如德国哲学家文德尔班所说,“艺术的目的是以某种方式激发起人们的某些情感,由此使他们从这些情感力量中解放出来并得到净化。这种净化只在艺术得到呈现的时候才是可能的,它不是经验上的实在——艺术在表现自身的时候把对象提升至‘普遍性’”。 著名历史学家汤因比在谈到上述两类知识时说:“技术的进步,来自人们合作的累积成果”,而“在社会中,累积式的精神进步是没有的。伦理的领域中,不存在相当于科学和技术上的累积式进步”。换句话说,源于人类本身的东西,无论是抽象的哲学,还是形象的文学、艺术,都不能用进化论来解释,对哲学的抽象思维而言,它不像科技,文德尔班指出,“哲学没有这种各时期都共有的对象;因此,哲学的‘历史’就表现不出朝着这有关对象的知识不断前进和逐渐接近。相反,突出的事实是,其它科学,在狂热的开始之后,一经得到有规律的可靠的基础之后便照例不声不响地建立起自己的知识体系来”,“而对哲学说来,事实刚刚相反。在这里,后来人可喜地发展了前人所取得的成就,这只是例外;哲学的每一伟大体系一开始着手解决的都是新提出的问题,好像其它哲学体系几乎未曾存在过一样。”冯友兰先生认为:“哲学不能有科学之日新月异底进步”,“人之思之能力是古今如一,至少亦可说是很少有显著底变化”,“哲学既只靠思,思之能力,古今人无大差异,其运用所依之工具,又不能或未能有大改进,所以自古代以后,即无全新底哲学”。对文学、艺术的形象思维而言,则更不像科技了,比如像中国古代屈原和司马迁的文学以及其后的唐诗、宋词等等,一直能够激荡迄今为止不同年代的人类,用冯友兰先生的话说,它们“可遇而不可求”,只有高峰,而没有进化,为什么? 据科学家研究,现代人的大脑并不比五千年前人类的大,也不比他们有更多的潜能,至于人类的体质,如果以日新月异的生产工具的进化为参照,那么人体在数千年间几乎完全没进化。换句话说,假如五千年前的人类在今天,也完全可以学会操作机械和计算机。在体质人类学家那里,研究人类体质的变化大体是以几十万年为单位的。罗素说:“几十万年期间,人类在知识方面,在获得技能方面,以及在社会组织方面都已经进步了,但就可以判断的范围来说,人类在先天的智能方面却没有进步。就骨骼而言的那种纯粹生物学上的进步,在很久前就完成了。因此可以认为,较之我们所学到的东西而言,我们的先天精神素质比起旧石器时代的人类并没有很大的不同。” (责任编辑:admin) |