|

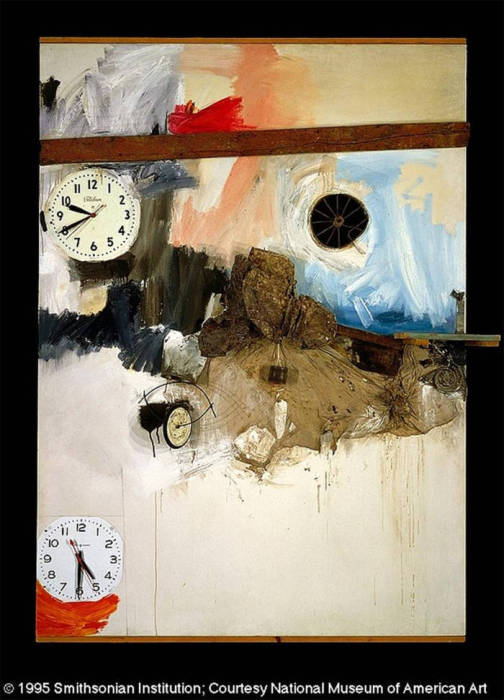

与此同时,艺术与哲学的愉快竞争使两个领域形成密切联系。观念艺术卫士约瑟夫·科苏斯(Joseph Kosuth)在1969年造出“哲学之后的艺术”这一说法,突然将这一竞争公开化。如他所写,艺术已公然以此自诩,指出“传统哲学”已经日益衰微。丹托也以类似的方式谈到“传统艺术”,试图在艺术领域为哲学的新主张而辩护。丹托可能更倾向于谈论“艺术之后的哲学”。科苏斯作为艾德·莱因哈特(Ad Reinhardt)的学生,之所以乐于使用语言,侵入哲学领地,这并非巧合。莱因哈特已经触及绘画的最后一道界线,科苏斯也就自然会将语言作为艺术表征的新媒介。他甚至控诉任何仍旧相信视觉表征的艺术家是顽固的“形式主义者”。为了抵制任何形式主义的诱惑,他宁可谈论“命题”也不谈艺术作品。艺术家就是要“提供”艺术观念,同时必须放弃艺术“制作”。 我并非要在此讨论观念艺术,因为自20世纪90年代以来,它已经受到实质上的修正,尽管其最初的意图有时会显得模糊。但无法否认的是,艺术的身份是观念艺术和新艺术哲学的共同关切。1967年的一个展览题目暗示了艺术家的困境,“有待观看的语言”是观看艺术作品和读解艺术观念之间的妥协。还有,索尔·勒维特(Sol LeWitt)在1667年发表于《艺术论坛》杂志的《观念艺术片语》一文中,将重点从艺术作品转向艺术观念:“观念成为制作艺术的机器。”在彼得·奥斯本(Peter Osborne)看来,科苏斯不同于索尔·勒维特这个“强观念主义者”,并将科苏斯的信条总结成一句名言,“艺术就是艺术的定义”,如我在下文中所述,这一说法可能适用于整个现代艺术。 与此同时,比利时诗人、艺术家马塞尔·布达埃尔(Marcel Broodthaers)也在实践着丹托所谓的“艺术体制论”。他以体制设定而非视觉表达来界定艺术。布达埃尔为1972年第5届卡塞尔文献展创作的装置,通过四面墙上的刻字,将现实的博物馆空间变成现代艺术的隐喻空间。在展厅中间,你会看到一件不可见的作品,或者说,展览为这样一个作品而设置,用圈起的围栏标记了它的存在。围栏内的地面上有“私人财产”的刻字,讽刺地将该场域识别为受保护的地带。由此传达的信息将展览场域标识为一个闲人止步的博物馆财产的一部分。在这一情况中,艺术与非艺术的区分不再依赖于理论,而是依赖于体制,也即依赖于博物馆的特权。 布达埃尔在此“展览”了一个艺术观念,可以说,这个艺术观念可以说是体制的,并且对单纯的视觉性完全漠视。你被要求在你看到的场域,对你所看到的加以控制。突然之间,艺术史看起来就仅仅是布达埃尔的后历史镜像中的记忆而已。艺术制作和艺术理论不再代表不同的事情。一个人可以谈论那种永远质疑自身状况的形而上-艺术。艺术自身已经回应了丹托的定义,出离于任何“基于进步的历史叙事”,不是转为回顾,就是转向前所未有的领域和目的。德国的“零”小组(Zero)如其名称,强调艺术中的零时,在零时,一切都是新的,同时许诺以神话般的未来。丹托所言“艺术的终结”就是现代主义的濒于终结。 三 然而,无论此间任何具体运动让人产生何种不同的想法,20世纪60年代的一般艺术公众,都会对这些解构艺术作品的活动之共同目标产生误解。即便艺术家在观念与行为上再各行其道,似乎都对传统展览品目有着共同的反对,甚至根本就反对展览本身。艺术作品被近代现代主义如此庄严地加以再神圣化,新艺术图景看上去就是一场全然的偶像破除,像是没有什么自我主张的一揽子“反对”运动。这看上去是在宣布艺术的终结,却反而让现代主义成了崇高理想的最后据点。这一被迫的二元对立,需要进行彻底修正,因为它试图在回顾中清洗现代主义,否认其固有的矛盾性。 这就指向了我的第二个题目。关于“艺术与生活”的旧有讨论,揭示了逃离常规艺术展框架的决绝意图。事实上,现代主义对内在而永恒的危机的考量,不应被视为失败。危机激发了创造性潜力,促发哪怕是最大胆试验也无法满足的未来导向创作。因此,现代主义与1960年代的全面对立是经不起推敲的。相反,新的艺术图景所考量的问题有着长久的孕育期。观念与形式之间的紧张,艺术与艺术作品之间的紧张,都由来已久,只是到了需要彻底解决的时候。 长久以来,现代主义艺术家想让艺术作品主张自己的权利,表征艺术本身,而不是以艺术表征其它东西。但是去表征艺术,就等同于去表征“表征”,或者说,就等同于表征不可表征之物。靠定义而成的概念拒绝简单化地等同于任何形式及视觉属性。现代艺术作品由此显露出一种混杂性(hybrid)。作为物品,它既怂恿又抵制向观念转化的欲望。然而,现代艺术的叙事通常将艺术形式(风格、创新)孤立出来,看作是变革和进步的目的、目标,因此就忽略了潜隐于这一持续纷乱之下的重要原因。我们无法在此讨论如此大的问题,因为我们的目标定得比较低。选择不多的几个现代性策略就足以看出其共同的焦虑,即,尽量远离绘画、雕塑等传统艺术门类中的物质化的作品。 马塞尔·杜尚显然做了这方面的选择,但他太过频繁地被当作主流中的特例,其实他并非如此。对《白盒子》的评论,围绕“以作品形式出现的是否可能是非艺术性的”这一命题而进行。在20世纪60年代,评论则聚集于另一个相反的问题:艺术是否可以不以作品的形式出现?杜尚是最早讨论作为观念的艺术和作为物品的艺术之间重要关联的人之一。在更晚些的评论中,认为《大玻璃》仅仅是在穿透性凝视穿透该作品之前的一个“延迟”。这件作品作为搜寻目光的一个短暂驻留,转化成关于该作品自身的一个寓言。物质创造仅次于观念发明,并且部分地被后者替代。阐释与物品之间的边界趋于消解。艺术家的书面阐释甚至不是发生于作品完成之后,而是对作品进行预编码。把《蒙娜丽莎》从卢浮宫偷走的名贼无意中与此偶合,给艺术家们带来无尽的宽慰。贼并没有偷走作品的观念。他只是搬走了物品,而留在玻璃之后的空白,或许启发了杜尚的想象力,使得杜尚专注于玻璃本身。(图5)  在同一时期,马列维奇(Kasimir Malevich)在后立体主义图像上印了一幅蒙娜丽莎像。他很高兴《蒙娜丽莎》被偷,所以抱怨把《蒙娜丽莎》归还到卢浮宫是个不合时宜的做法,这一行为致使他用红叉删掉了作品中那个蒙娜丽莎(那是个过气典范的象征)。1915年于圣彼得堡开幕的《0.10》展览中,马列维奇设计出一种新的展览类型,他用《黑方块》占据了自己的展厅,《黑方块》成为真正非具象的至上主义符号,或者说成为观念的符号。自此,他再也不介意在展览中作品被上下颠倒或左右翻转。作品按序列制作,作为其宏大观念的标本,自由浮游于想象空间。观众必须用精神性的眼光去观看。马列维奇宣告,《黑方块》尽管创作时间较晚,却是他到当时为止所有创作的原型。他在1927年写的一封信中,坚称他“消灭”了老的图像,从中提取出纯粹的情感。“世界是感觉,而观念正是艺术的目的。方块并非画面,就像开关或插头并非电流。谁要是在我的符号中看到画面,就是犯了错,就像把插头当成电流的图像”,或者说,错把艺术作品当成艺术。(图6-7)   (责任编辑:admin)

(责任编辑:admin) |