|

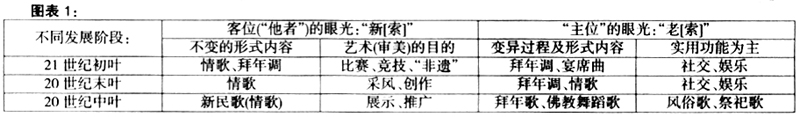

20世纪中叶以来,随着政治、经济环境的改变,原来以布朗族为域内,以境内外傣族和其他当地少数民族为域外划分的族群与社会格局也开始有了变化。最初,布朗族通过政治参与和文化参与的方式,与西双版纳外部的省及国家层面有了接触(例如布朗歌手于1964年参加少数民族文艺汇演)。后来,又通过旅游业和其他文化事业的发展,接触到了更广泛的域外世界和社会文化层面,这种外来文化影响(即“他者化”)便逐渐显现出多层化的趋势。 20世纪中叶及以前,上千年来形成的,相对内敛、封闭的传统社会里,所能看到主要是一个自娱性舞台和内部文化展演。20世纪中叶开始,一方面是“表演”本身及其“表演场所”已经扩大到了布朗族文化的域外地区,另一方面是“表演”的性质已经由“自娱性”转向了“娱他性”。在后一种情况下,相对陌生的一群观众和“评委”开始进入“剧场”,他们根据自己的思维习惯和固有理念,对一切眼前事物重新予以评估、论道,乃至“施以援手”加以改造(编)、加工,或在原有文化格局的基础上去重新“洗牌”,对于原生文化的秩序和内容予以颠覆和重组。在此情况下,顺着新的域外人的目光所向,始出现了建立在文化移植及文化隔阂的基础上,可称之为“文化误读”(11)和“文化重构”等现象。 20世纪末叶,前一阶段在域外进行文化重组的结果,这时在布朗族文化域内也已经有了由回馈到扩散的初步传播效应,“新[索]”已开始在布朗山寨迅速传播开来。 至21世纪初叶,通过域外人与域内人之间,由彼此陌生到相互认同的“由生到熟”的过程,同时也因为社会科学和人文科学的日益进步,域外社会里以人类学为代表的社科新思维替代了旧有的“科学性”思维。研究者中间,对于40年来发生的针对少数民族音乐的种种“文化误读”的现象,由以往的拒绝体会到有了自我批评和反思;域外人的眼光也因此逐渐变得理性,有了认同和理解,以致近年来出现了由知识界到政府部门主导和域内文化人参与下的种种纠偏之举。其中的一项意图,是想通过“非遗”保护工作,使原有的传统社会文化秩序得到重整和归位。只可惜的是,今天的这种正确的认识和举措来得太晚了一些。近半个世纪以来,域内文化(包括音乐文化)的变异现象及其内外关系已经开始复杂化。比如,由于近年发生的,在次生态的舞台环境(如青年歌手大奖赛)中上演和评选“原生态”音乐之举,21世纪初叶在布朗族文化域内因文化变异已作为宴席歌演唱的“新[索]”,在域外人那里又重新被冠以“拜年调”(即《繁点》)的名称,得以参赛并获得“原生态”民歌奖的受尊崇地位。应该说,这类新出现的对于传统音乐进行重新“包装”的趋向,就刻意从风格与题材模仿古代艺术这一点来说,其外形颇似现代艺术中的“新古典主义”,其内涵则与之大相径庭。(12)这乃是21世纪初叶伴随非物质文化遗产保护工程自上而下地得到开展以来的一个孪生现象,目前在全国各地正在呈现着愈演愈烈之势。 上述分别从“客位”(包含“我者”及他者化)、“主位”的不同视角眼光窥知的文化结果,可以下表示之:  总之,上世纪中叶以来布朗族社会的三个不同发展阶段里,在佛教节庆和歌舞活动中使用的传统风俗歌“老[索]”与后来出现的“新[索]”(“情歌”“宴席歌”)之间,经历一个先渐行渐远,再又互相靠拢,乃至回归原位的发展变异(变迁)过程。若从“新[索]”在本族群外部(域外)所遭遇的境况看,由于以往的“文化误读”和“文化重构”而产生了种种文化变异。而在族群内部,则由于域外文化的影响而导致了域内传统民歌的“文化重组”(乃至“洗牌”)现象。这与某些学者所描绘的,在中国大陆少数民族地区常见的“内部东方主义”(Internal Orientalism)景观[4]乃不谋而合。而从传统仪式的角度及视域来看,“老[索]”自古以来曾一直作为仪式音乐活动中具模式性的固定因素存在,如今却作为非模式性、变异性的舞台化作品重新回归人们的仪式文化视野。在不同的社会语境条件下,当初本土人的传统视域及今天包括了政府、学术界和域内外各色人等的广阔视域已经难以同日而语。在这种新的社会文化格局里,以往的“我者”与“他者”关系及界限已经变得逐渐模糊和彼此难分。同时也为眼下人们所热衷的“非物质文化遗产”鉴别与保护工作带来了很大的难度。就各级政府和学界同仁来说,应该认识到,“非遗”保护及其他相关工作还刚刚开始,对于上述“域内—域外”发生的两方面文化结果,我们要时刻保持清醒的头脑,以批判性反思的精神,不断地总结经验、接受教训,正确、妥善地对待和予以处理。 (责任编辑:admin) |