|

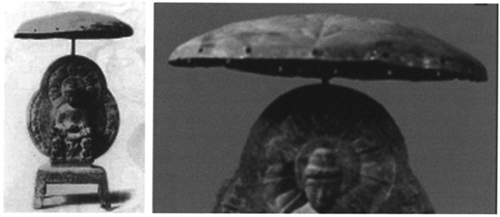

5.东汉佛典译本中的华盖 任继愈主编《中国佛教史》第一册提供了《东汉三国译经目录》,在这份清单中,与汉桓帝年代相当的有大月氏僧支谶、安息僧安世高、印度僧竺佛朔等在洛阳译经。译经中提到华盖的,多见于支谶的译经,而其他各家极少提到,或许是各家对佛教的理解有差异吧。支谶,汉桓帝时期游于洛阳,以灵帝光和、中平年间(公元178-189年)传译胡文,所传多大乘般若学。据《大正藏》检阅,支谶译经中提到华盖的,如: 《道行般若经》卷三《摩诃般若波罗蜜功德品》:释提桓因白佛言:“若有天中天,般若波罗蜜书者持经卷者,自归作礼承事供养,名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、旗幡。若般泥洹后,持佛舍利起塔,自归作礼承事供养,名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、旗幡。”其他卷中也有类似的记载。又或作“天盖”,如“皆持天华、天捣香、天泽香、天杂香、天缯、天盖、天幡”。按,《祐录》云:“光和二年(公元179年)十月八日出”。 《般舟三昧经》卷下《请佛品第十》:“觉天中天脱诸慧,种种香华以供养,以无数德奉舍利,幡盖杂香求三昧。”按支谶译文的习惯,这“幡盖”二字当即“天盖、天幡”之属,盖即“华盖”。按《祐录》,大约也是译于光和二年左右的。 《佛说伅真陀罗所问如来三昧经》:“其佛上便有三十万里珍宝华盖,而覆盖座盖间而有珍宝铃。周匝其边,悉皆垂珠。”“其花于佛上,便化作珍宝华盖,覆蔽千佛刹。其华盖者,一一处悬亿百千珠宝。……伅真陀罗念诸坐佛,欲持宝华盖遍覆其上。……则时诸坐佛上皆有华盖,及诸菩萨比丘僧。其会者各各有华盖。……诸菩萨比丘僧会者,皆持华盖供养上诸佛。……无央数宝以杂厕其中,悉具诸床座。其足者悉名宝,以天缯为蜿蜒。为佛作座而高二千三百里,相持珍宝而庄严之,周匝栏楯皆以众宝,皆悬缯幡盖。” 其他如《阿閦佛国经》(no.313)、《佛说内藏百宝经》(no.807)、《佛说成具光明定意经》(no.630)也都提到了类似的庄严妙好的华盖。 按,在支谶的这些译经中,华盖是供奉佛像的器具之一,与名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、旗幡等并列。据《佛说伅真陀罗所问如来三昧经》所说,床座上有佛,佛之上有华盖。华盖“周匝其边,悉皆垂珠”,或悬“亿百千珠宝”,大致与前举的金铜佛上的华盖相似。支谶译经的年代与汉桓帝在洛阳濯龙宫“设华盖以祠浮图老子”“设华盖之座”相近,支谶谈到的床座、华盖,也见于桓帝的祠祀活动之中。如果我们说,汉桓帝的祠祀活动有佛经的依据,大致上应该合乎事实。然而,这些极早期的汉译佛经,虽然佛经大义应当是有所根据的,但遣词造句未必尽从原本上来,特别再经修饰润色,或许出入更大。再加上同时代的安世高大量的译经只字不提华盖,或许是他们所依据的佛经来源不同。为了使普通信众能够理解佛经,译经中的用词一般不会很生僻。事实上,许多古旧的佛经译本只是对原文的自由释义和摘录,充满了模糊不清的表述,甚至是误解。当时祠祀仙佛时,同时使用床榻和华盖,也确是实情。 早期金铜佛像呈现明显的地域性,江浙和河北可能是当时的重要产地。但对于华盖金铜佛而言,还不能建构起相应的地域性。大量使用“华盖”这个词语的支谶译经,倒是与河北有着密切的关系。支谶至少有洛阳孟福、南阳张莲、南海子碧等三个与其合作译经的居士。据汤用彤对河北省元氏县两通汉碑的研究⑧,孟福和子碧在元氏县的仙道界有较高的威望。刻于181年的《三公山碑》碑侧的“处士河□□元士”,可能是“河南孟元士”,他就是出现在208年撰写的《般若三昧经题记》中的“河南洛阳孟福字元士”。刻于183年的《白石神君碑》碑阴有“祭酒郭稚子碧”,他可能是《道行经题记》中的“南海子碧”。这两通汉碑都有浓厚的神仙方术意味(早期的道教),推想洛阳孟福和南海子碧有着方术背景的思想基础。倘若汤用彤的考证能够成立的话,由孟福、子碧等人润色修订的译经较多地使用华盖一词,应是顺理成章的。  图6 甘肃泾川县玉都乡出土金铜佛 (责任编辑:admin) |